Edouard Adolphe Casimir Joseph MORTIER

Maréchal, duc de Trévise (1768-1835)

Edouard Adolphe Casimir Joseph Mortier est né au Cateau-Cambrésis, dans le Nord, le 13 février 1768, d'une famille de sept enfants dont il était le deuxième. Son père et son grand père étaient agriculteurs.

Son père Charles, né également au Cateau en 1730, est décédé dans la même ville en 1808 à l'âge de 78 ans. A l'exploitation de la terre, il avait ajouté un commerce de mulquineries, c'est-à-dire de certaines sortes de grosse toile. A partir de 1789, il fit carrière dans la politique tout en poursuivant la gestion de ses affaires, accédant ainsi à la moyenne bourgeoisie. Il destinait son fils Edouard au commerce et lui fit faire de bonnes études au Collège des Irlandais à Douai.

Il y acquit une connaissance approfondie de la langue anglaise, ce qui sera particulièrement apprécié dans sa carrière future. L’avenir nous dira, en effet, qu’Edouard ne suivra pas la voie du commerce mais qu’il s’illustrera dans la vie politique et militaire.

Après avoir servi dans la garde nationale sous la Révolution, on le retrouve tout au long de l'épopée napoléonienne où il participe aux grandes batailles des conquêtes impériales. Puis, il sera capitaine à Jemmapes et à Fleurus, chef d’état-major auprès de Lefebvre en 1798, général de division à l’armée de Mayenne puis du Danube.

Napoléon lui témoignera sa reconnaissance en le nommant maréchal d'Empire le 19 mai 1804 puis duc de Trévise quelques années plus tard, le 2 juillet 1808, en récompense de sa brillante campagne d'Italie. Cette distinction hautement honorifique n'en était pas moins assortie d'une rente de 100 000 francs par an, ce qui semble avoir largement contribué à permettre au duc de Trévise, après 4 années d’épargne, d’acquérir le domaine de Lalande, le 21 mars 1812. Le maréchal est alors en pleine campagne de Russie, l’adjudication des biens se fera donc par procuration.

Son descendant direct, le général Charles de Cossé-Brissac, dira de lui dans le livre « Le maréchal Mortier par Léon Moreel » :

« Il a partout et toujours combattu avec distinction, courage et sagacité. Il a connu peu d'échecs et ceux là même lui sont difficilement imputables, en raison des disproportions numériques ou des ordres supérieurs qui liaient son action. Il savait à fond son métier, laissant peu de place au hasard, à force de tout préparer. Il avait le sérieux, la méthode et l'équilibre des hommes de sa province. Comme beaucoup de chefs militaires, il sut se révéler un administrateur entendu, un diplomate habile, un politique avisé.

Il n'est pas d'ombre, ni de tache sur sa réputation. Droit, désintéressé, noble et modeste, il a toujours vécu en « honnête homme ».

Chrétien solide, fils exemplaire, époux fidèle, bon père, ami très sûr, soldat loyal et brave, citoyen sans reproche, il a servi tous les régimes sans qu'aucun n’ait pu l'accuser de trahison, ni d'ingratitude. Au vrai, au-dessus des régimes, il servait la France en un temps où, dès lors, la définition incertaine des « légitimités » cédait le pas à la recherche du gouvernement (possible) au regard d'une Europe méfiante et d'une opinion divisée. L'Empereur a toujours considéré son « Grand Mortier » comme un homme d'honneur, Louis XVIII lui rappelait lui-même à son retour en France en 1814, les égards attentifs qu'il avait témoignés « en l'an XI de la République » à Madame la Comtesse de Provence, alors aux eaux de Pyrmont, dans ce Hanovre de 1803 que Mortier venait de conquérir. Louis-Philippe, comme lui combattant de Jemmapes, l'a toujours apprécié et le pleura comme un ami.»

On sait que Napoléon aimait à témoigner sa satisfaction à ceux dont il était content en leur tirant le bout de l’oreille. De taille plutôt petite, il n’avait que cinq pieds deux pouces environ soit 1 m 67, il ne renonçait pas à cause de la haute stature du maréchal Mortier (1 m 95) à lui atteindre l’oreille, mais il devait se hisser sur la pointe des pieds. Un jour, l’Empereur s’efforçait d’atteindre un livre sur un rayon élevé d’une bibliothèque, le maréchal Mortier qui était présent, s’offrit pour lui venir en aide, en lui disant : « Je suis plus grand que vous, Sire » « Vous voulez dire de plus grande taille » reprit l’Empereur.

Il est rapporté que lorsque Napoléon parlait en privé à ses généraux, il désignait amicalement le maréchal sous le patronyme de « Grand Mortier ».

Bon ambassadeur de l’esprit français, Mortier était reconnu, même par ses ennemis, comme un homme affable, franc et intègre, qui inspirait la dignité en même temps que la force.

Le 25 janvier 1799, le tout jeune général de division qu’il était à l’époque", épouse lors d'une permission sa promise, Eve-Anne Himmès. Elle saura lui créer un foyer heureux et lui donnera six enfants. Elle devra cependant, supporter, avec patience et sans doute inquiétude, de bien longues absences.

Autant que possible se peut, Mortier fera en sorte que son épouse vienne le rejoindre lors de ses longs séjours à l’étranger. Ainsi en 1804 à Hanovre, il est dit par un de ses collaborateurs :

« A l’aise à ce point de vue notre lieutenant général avait fait venir sa femme. Elle y demeurait dans un bel hôtel du duc de Cambridge. Elle y avait aménagé, aux dires du préfet du palais Didelot « les jeux et les ris ». Ses enfants l’avaient rejoint, et, en particulier, sa dernière petite fille, une filleule de Bonaparte à qui celui-ci avait donné le prénom, aujourd’hui bien désuet, de Malvina. Le Premier Consul, en effet, admirait comme les hommes de sa génération les poèmes d’Ossian. Cela valut à Mortier de voir baptiser son enfant du nom de l’une de ses héroïnes. Et, à Bernadotte, pour les mêmes raisons, d’appeler son fils Oscar. Et de voir, à cause de lui, tous les princes de la Maison de Suède qui lui ont succédé, porter le même prénom ».

Cultivée, distinguée, la maréchale Mortier sera reçu avec empressement à la Cour. Dès son arrivée à La Lande, elle remportera tous les suffrages, par sa simplicité et sa douceur.

Au château, le maréchal partageait son temps entre sa famille, ses petits-enfants et la gestion de son domaine. Sa petite-fille, Nancy de Trévise, future marquise de Latour-Marbourg nous a laissé un récit plein de charme et de tendresse, de ses séjours à Lalande : «… dès que la voiture approchait, la porte à œil de bœuf s’ouvrait, et la bonne grand-maman était toujours là, étendant ses deux bras pour recevoir les petits-enfants, embrasser les grands et les petits et souhaiter une bienvenue qui brillait sur toute sa belle et bonne figure… ».

M. de Bausset, préfet du palais, rapporte «… la gaieté la plus aimable présidait à nos repas … Rien n’égala la douceur, l’esprit, la gaité et les manières simples du duc de Trévise ».

Le maréchal Mortier s’investit dans la vie locale en devenant maire de La Queue-en-Brie de 1822 à 1830.

Non seulement il était d’un accès facile pour tous ceux qui avaient à lui exposer des plaintes ou à lui demander sa protection, mais encore, il les accueillait avec prévenance et affabilité.

De son enfance au cours de laquelle il avait vu son père faire valoir ses terres, il avait conservé du goût pour l'agriculture. Aussi, retiré dans ses terres de Lalande, il veillera à mettre en valeur son domaine. Le 24 février 1816, il écrit: «II fait un temps superbe et j'en profite pour mes Mars, non pour ce dieu qui m'occupa jadis, mais bien pour sa cousine Cérès, car il est bon de vous dire qu'ayant repris ma ferme, je suis devenu tout à fait agriculteur. Beaucoup de personnes prétendent que la dépense excédera la recette. J'essaierai. Le temps m'apprendra si j 'ai tort ou raison »

Parmi ses anciens compagnons d’armes, plusieurs s’occupent aussi d’agriculture et la correspondance échangée par le maréchal Mortier avec les maréchaux Beurnonville et Moncey ainsi qu’avec le général de La Fayette au sujet des couvées d’œufs, des blés extraordinaires, des cochons chinois et autres moutons, est réellement curieuse de la part de ces hommes de guerre.

Le maréchal éprouvait un grand attachement pour les chevaux qui l’avaient accompagné tout au long de ses combats, ainsi qu’en témoigne la note suivante écrite de sa main : « Epitaphe du Favori. Ici sont déposés les restes d’un excellent cheval appelé le Favori qui, pendant douze campagnes, partagea les dangers de son maître, notamment les batailles d’Altenkirchen, de Leiptingen, de Zurich, de Dierstein, de Friedland, etc. ». Le Favori est mort au château de Lalande, le 7 octobre 1816, âgé de vingt huit ans, à la suite d’un accident. Depuis 1808, il avait ses invalides.»

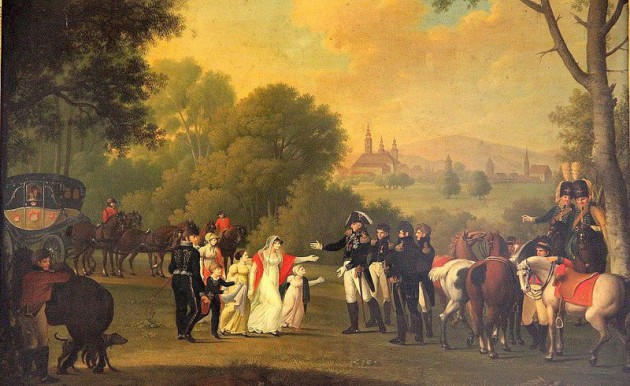

Le 28 juillet 1835, il part du château de Lalande, chevauchant sa jument préférée « La perle » afin d’accompagner le Roi Louis-Philippe à l’anniversaire de la Révolution de juillet. Souffrant, sa famille essaya de le dissuader d’aller à cette revue d’autant qu’il faisait très chaud. Mais, le maréchal faisant allusion à sa haute taille et aux bruits d’attentat qui couraient, n’écoutant que son sentiment du devoir, répondit : « Non, non, j’irai. Je suis grand, peut-être couvrirai-je le Roi. Ma place est auprès de lui, au milieu des maréchaux, mes compagnons d’armes ».

Le cortège était parvenu au boulevard du Temple lorsqu’au travers d’une croisée, un jet de fumée apparut. L’on entendit un crépitement rapide et saccadé comme un feu de peloton. La monture du souverain, blessée au cou, se cabra. Le maréchal Mortier atteint à la tête, tomba tué sur le coup au travers du cheval de Rambuteau. L’anarchiste corse Fieschi venait de se servir de sa machine infernale. Vingt quatre canons de fusils, alignés sur un châssis incliné et partant en même temps, avaient fauché vingt personnes, sans atteindre leur but.

La Maréchale restera seule pendant vingt ans au château de La Lande où elle s’éteindra le 13 février 1855.

La ville du Plessis-Trévise a conservé du maréchal Mortier, le nom de son duché de Trévise en Italie.

Sa statue, grandeur nature, par Théophile Bra, dépôt du musée de Versailles, perpétue également sa mémoire. La ville a acquis en 1988, le bâton de maréchal qui lui avait été offert par Louis XVIII en 1819.

On rapporte que la maréchale Mortier, duchesse de Trévise, rendait souvent visite à son amie la maréchale Lefèbvre, duchesse de Dantzig (connue aussi sous le nom de « madame sans-gêne) en son château, l’actuelle mairie de Pontault-Combault.

Pour cela, sa calèche empruntait à travers bois, l’allée qui reliait les deux châteaux. C’est le ténor Gustave Roger qui prendra l’initiative de nommer cette avenue « de la Maréchale » en souvenir de ces rencontres amicales.