Adelinda CONCHA (1840 - 1892)

Le 22 juillet 1886, Adelinda Concha de Concha acquiert le château de La Lande et deux terrains attenants. La vente est constituée en principal par le château proprement dit avec 10 ha de terrains appartenant à Ambroise Jean Sinadino.

Ce dernier, de nationalité grecque, réside au Caire, où il y représente la banque Rothschild. Il semble qu'à ce titre, il effectue régulièrement des séjours d'affaires parisiens qui l'amène à fréquenter les réunions mondaines. Le 19 aout 1882, le journal "Le Gaulois" nous apprend qu' "une jeune femme des plus gracieuses et des plus sympathiques, appartenant à la colonie égyptienne de Paris, Mme Ambroise Sinadino née Nicopoulo, vient d'être enlevée en 3 jours par une péritonite. Elle avait 25 ans".

C'est sans aucun doute, cet évènement tragique qui va bouleverser les projets d'avenir d'Ambroise Sinadino et l'amener à vendre le château de La Lande.

Adelinda Concha en devient alors la nouvelle propriétaire.

Mais qui est Adelinda Concha ?

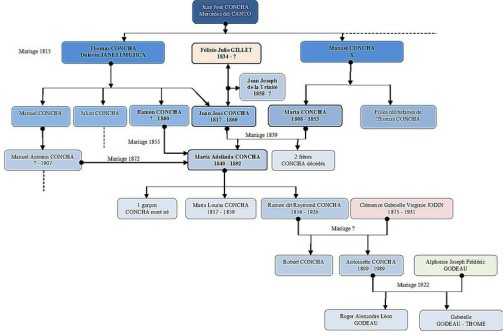

Son histoire commence à Lima au Pérou en 1839 quand Juan José Concha (d'origine chilienne) épouse Maria Concha, sa cousine, après bien de rocambolesques aventures. Et, c'est de cette union que nait, l'année suivante, Maria Adelinda Concha.

Juan José avait réussi à ouvrir une boulangerie à Lima jusqu’à ce que la chance lui sourit. Quelques appuis, des renseignements qui tombent à pic, lui permettront de s’enrichir rapidement grâce à de fructueux investissements en emprunts d’Etat.

Hélas, Maria, son épouse, décède en 1853 alors qu’Adelinda n’a que 13 ans. Cette dernière hérite donc, conjointement avec son père. Etant mineure, ses biens sont administrés par celui-ci.

En 1854, don Juan José Concha est devenu un riche négociant. Mais il se fourvoie dans des affaires calami-teuses et peu scrupuleux, il n’hésite pas à ponctionner dans la partie de l’héritage qui ne lui appartient pas, celui de sa fille, pour tenter de combler les dettes qu’il occasionne ici et là.

Quant à Adelinda, devenue riche héritière, elle ne manque pas de prétendants. Toutefois, c'est un jeune homme de 30 ans qu'elle choisit, avec l'assentiment de son père. Le problème est que celui-ci est son oncle, le propre frère de son père, accouru de Santiago pour solliciter la main de sa nièce. Mais, au Pérou, comme au Chili, ile clergé impose une dispense du Saint-Père le Pape pour relever les futurs époux de l'empêchement d'union, pour cause de consanguinité. Cette dispense leur sera accordée malgré tout, aux motifs suivants : "la fréquence avec laquelle les fiancés communiquaient", "l'orphelinat de la fiancée", "le peu de soin que le père pouvait apporter à la maison" et enfin "la publicité déjà faite au sujet du mariage". En contrepartie, les époux durent s'engager auprès des autorités ecclésiastiques locales, à réciter deux tiers de chapelet à la Vierge del Carmen, à faire une offrande de 800 piastres applicables en part égale, à l'Ecole de l'Immaculée Conception, à la Maison des ecclésisatiques infirmes, au séminaire de l'archidiocèse et à l'hospice de Valparaiso...

Le 12 juin 1855, alors qu’elle a à peine 16 ans, Adelinda épouse donc à Valparaiso, son oncle paternel Ramon Conchi-Concha, de seize ans son aîné. Le mariage est célébré non pas dans l'église mais dans la maison de don Ramon Concha où on a fait venir le prêtre.

A cette époque, éclate une petite révolution au Pérou. Devenu suspect en sa qualité de chilien, don José (le père d'Adelinda), quitte Lima et s'enfuit à Valparaiso en prenant le soin de faire parvenir en Angleterre la plus grande partie de ses valeurs consistant en des bons péruviens. Le devenir de ces bons inquiète don José qui n'a pas d'autre solution que de les faire transférer au nom de son frère don Ramon (l'époux d'Adelinda) au motif de faire rentrer Adelinda dans sa quote part de l'héritage maternel.

Don Ramon s'accapare alors des 3 500 000 francs de bons péruviens ! Don José s'estimant volé, un procès acharné s'engage entre les deux frères. Coup de tonnerre lors du procès : Don José prétend que Maria Concha de Concha, la mère d'Adelinda, n'a jamais été son épouse officielle !...ce qui a pour conséquence de mettre le doute sur la légitimité d'Adelinda en tant qu'enfant du couple. Le 26 novembre 1859, don José rédige un testament. Mais il décède quelques mois après, suivi de peu par son frère don Ramon, époux d'Adelinda.

Le procès n'en est pas terminé pour autant car une autre mauvaise surprise attend Adelinda. En effet, Il se poursuit avec, d'une part, Adelinda, et de l'autre les exécuteurs testamentaires de don José, chargés de défendre les droits de son légataire universel. Ce dernier, alors âgé de 18 ans, n'est autre que le fils de don José, né de sa rencontre amoureuse avec une jeune française lors de son séjour parisien, Félicie Gillet. C'est auprès d'elle que don José expira et c'est encore elle qui fit transporter son corps de Marseille à Paris où il avait demandé à être inhumé au cimetière Montparnasse.

Dans son testament, don José avait institué son fils, Juan José de la Trinité Concha, comme légataire universel et avait réservé une part de 50 000 piastres à Félicie Gillet, auxquels s'ajoutaient un don manuel de 400 000 francs ainsi qu' une boîte de diamants estimée à quelques mille piastres.

Au cours des séances du procès, les exécuteurs testamentaires reprennent le fait qu' Adelinda est une "batarde" et qu'elle n'a droit à rien. Voici un extrait de ce qu'il a été rapporté au procès par ces derniers :

"en 1838, don José Concha servait comme sous-lieutenant dans l'armée chilienne qui occupait alors le Pérou. Il se trouvait en garnison à Lima où habitait dona Maria sa cousine. Le jeune officier s'éprit d'un vif amour pour sa cousine et se résolut de l'épouser. Compliqué, car d'un coté, il y avait l'empêchement canonique dû au degré de parenté et de l'autre, le sous-lieutenant était officier dans l'armée d'occupation. La solution n'était-il pas de contracter un mariage clandestin ? ce qui fut fait, les deux amants se mariant sous de faux noms. Adelinda naitra ensuite de cette union. "

Adelinda contesta cette formulation "en arguant du fait que son père n'aurait pas manqué de se remarier à l'instar de son propre père et qu'il n'est pas surprenant de ne pas retrouver le nouvel acte de mariage au vu des désordres liés aux continuelles révolutions dans les Républiques du Sud et qu'enfin qu'elle a joui constamment du statut de fille légitime".

Cette démarche quelque peu inhabituelle, jugée en Angleterre, se poursuit en France, émaillée de péripéties judiciaires longues et difficiles. Elle se termine au bénéfice d’ Adelinda qui, est reconnue comme héritière et se voit au final à la tête d’une jolie petite fortune. Pour la petite histoire, la fameuse boîte de diamants dut lui être rendue par Félicie Gillet...

Veuve de Ramon Concha depuis 1860, Adelinda se remarie en 1872 avec son cousin paternel Manuel Antonin Concha, neveu de Ramon. Grande voyageuse, elle passe une grande partie de son temps à parcourir le monde. On la retrouve à Trinidad, en Amérique du Sud, à Londres et enfin, en France où elle pose ses valises en 1886, au château de La Lande.

C'est alors une femme au caractère certainement bien trempé, forgé par les incessantes séries d’épreuves traversées. Elle semble à cette époque, prendre la décision de s'écarter du monde, de vivre simplement près de la nature, jardinant, s'occupant elle-même de la basse-cour du château.

Mais, Adelinda Concha est aussi une femme très généreuse. Elle n'hésite pas à s'investir financièrement auprès des délégués du hameau du Plessis-Trévise afin de contribuer à la constitution d'une commune indépendante.

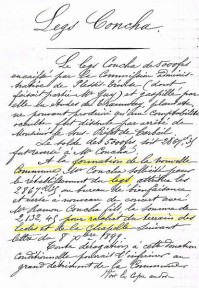

Elle institue ainsi un legs de 5 000 francs (soit environ 20 000 euros de nos jours). Ce legs fut utilisé par la Commission Administrative du hameau en de vaines études et plans en vue de la construction d'une ligne de tramway. Considérant que cet argent avait été gaspillé, que la comptabilité était occulte, le sous-préfet de Corbeil dissout cette Commission. Le solde du legs soit 2 867,35 francs est alors reversé à M. Ramon Concha, fils de la défunte Adelinda. Celui-ci, respectant pleinement la volonté et l'esprit généreux de sa mère, reverse immédiatement cette somme à la toute nouvelle commune du Plessis-Trévise, l'autorisant, par courrier du 8 décembre 1899, à utiliser cette somme pour constituer les premiers fonds du bureau de bienfaisance. Il y ajoute, généreusement lui aussi, pour compléter le don d'origine, la somme de 2 132,45 francs dans le but de racheter le terrain sur lequel ont été construits la chapelle et l'école.

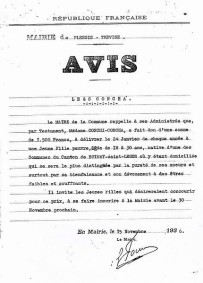

Adelinda Concha est à l'origine d'un second legs de 1 500 francs, institué à son décès en 1892. Il était destiné à récompenser annuellement, chaque 24 janvier (jour anniversaire du décès de sa petite fille Maria-Luisa), une jeune fille pauvre, âgée de 18 à 30 ans, native d'une des communes du canton de Boissy-Saint-Léger ou y étant domiciliée. Cette dernière devait en outre s'y distinguer par la pureté de ses moeurs, sa bienfaisance et son dévouement à des êtres faibles et souffrants.

Cette oeuvre s'est perpétuée jusqu'à la dernière guerre et quelques plesséennes en furent bénéficiaires.

Cela ne l’empêche pas pour autant de se préoccuper de sa patrie d’origine, le Pérou. C’est ainsi qu’elle y institue en 1890, quatre prix : un prix de vertu, un prix scolaire, un prix de médecine et un prix artistique dont la gestion et l’organisation sont laissés aux soins de la municipalité de Lima. Ces concours qui ont lieu tous les 3 ans dureront jusqu’en 1917 et, pour ce qui est du versant artistique, primeront plus de 100 artistes pendant cette période.

Grâce aux financements provenant du legs Concha, le Conseil provincial de Lima ouvre en 1893 un "centre d'enseignement artistique appelé l'Académie Adelinda Concha de Concha de dessin, peinture et sculpture". Cette Ecole artistique a été restructurée quelques temps plus tard pour des raisons de planification économique et porte dorénavant le nom Shell Drawing Academy. Les cours ont commencé le 28 juillet 1895 dans le cadre des festivités nationales. L'enseignement comportait deux types de formation : le dessin d'après nature et le dessin au trait. Le premier a contribué à créer un espace de formation spécialisée en art, tandis que le second visait à former des artisans à la fabrication de produits industriels nationaux et des dessinateurs, afin de les insérer sur le marché du travail en tant que soutien aux ingénieurs. Toujours en activité, les élèves qui en sont issus ne manquent pas de mentionner fièrement dans leur CV qu’ils en sortent.

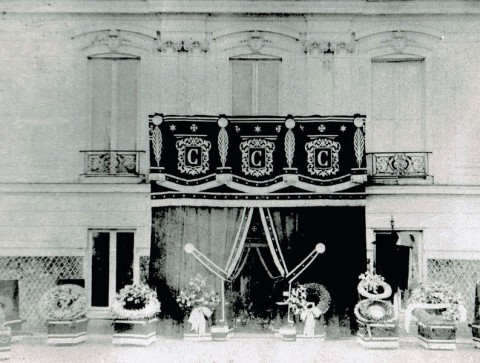

Trop d’affliction, trop de vicissitudes, auront probablement raison de son énergie. Le 9 mars 1892, elle quitte ce monde prématurément à l'âge de 52 ans.

Elle avait, peu à peu, émis des doutes quant à la religion et s’en était quelque peu écartée au point que le curé de Villiers-sur-Marne lui refusa des obsèques religieuses.

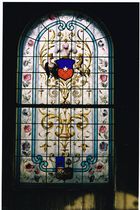

Elle repose depuis dans une chapelle qui était ornée de trois vitraux dont deux la représentaient dans ses œuvres charitables et un troisième présentait les armes et emblèmes de la famille Concha. Un saule fut planté à l'arrière du monument et un poème d'Alfred de Musset y fut gravé :

Mes chers amis, quand je mourrai

Plantez un saule au cimetière

J'aime son feuillage éploré

La paleur m'en est douce et chère

Et son ombre sera légère

A la terre où je dormirai

En 1992, au centenaire de sa disparition, la foudre s’abattit sur le monument. Le vitrail la représentant apprenant à lire à un enfant fut détruit. Le saule jugé responsable des faits fut coupé. Certains y virent le signe de la perpétuation des malheurs qu’elle dut affronter tout au long de sa vie.

Ses héritiers ont fait don de cette chapelle à la ville de Villiers-sur-Marne, à charge de l'entretenir.

A sa mort, son fils Ramon dit Raymond âgé de 36 ans, est seul héritier et devient propriétaire du château de La Lande. Il est à cette époque Vice-consul du Pérou et réside à Cannes. Le 30 juin 1897, il vend le château à William Robert Rowan, sujet britannique qui y installe sa famille.

Le 27 août 1906, William Robert Rowan décède brutalement obligeant ses héritiers à mettre en vente le château. Ramon Concha, sans doute pris de regrets, se porte alors acquéreur. L'acte de vente est signé le 24 juillet 1907. Il vivra au château avec sa femme Virginie et ses deux enfants pendant environ 20 ans. Il décède le 29 août 1926, suivi de son épouse le 13 juillet 1931, laissant la succession à leurs deux enfants Robert et Antoinette. Au terme d'un partage en date du 1er juin 1932, le château revient à Antoinette Adelinda Concha épouse Godeau.

Le 13 octobre 1942, Antoinette Godeau ne pouvant subvenir à l'entretien du château, vend l'ensemble du domaine aux époux Jarry. C'est l'occupation allemande. Jarry n'hésite pas à faire procéder dès 1943 à sa démolition, non sans avoir pris la peine de vendre chaque élément d'architecture intérieure et extérieure. Chaque pièce, chaque cheminée, chaque lustre, chaque objet ayant un tant soit peu de valeur a dû être négocié au meilleur prix ; tentures, boiseries, tout y est passé. Puis ce fut le tour des escaliers extérieurs, du gros œuvre, de la couverture, pièce à pièce, élément par élément. Ce dut être un lent et profitable démantèlement, une agonie probablement difficilement supportable pour la dernière propriétaire qui y assista de son vivant. De cette pitoyable mise à mort, il ne reste rien. Seule la grille à chardons trône encore à l’entrée du lotissement du Val-Roger où, à une certaine époque, de ce point de vue, le château s’offrait dans toute sa majesté aux regards des promeneurs.

Les initiales A-C entrelacées au fronton de la grille veillent encore, fantomatique et anachronique au sein d'un lotissement contemporain ; c’est un peu d’Adelinda Concha qui est là et qui, dans la ferronnerie, demeure éternellement parmi nous.

En 1925, Ramon, le fils d'Adelinda fait une demande à la commune du Plessis-Trévise afin que l'avenue du Château soit dénommée avenue Concha en souvenir du généreux legs de sa mère. Ce point est bien à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 22 novembre 1925 (point n°2) mais aucune décision ne parait avoir été prise en ce sens.

Cette requête semble avoir trouvé un semblant de réponse, bien des années plus tard, car il existe maintenant, mais loin de son château, une toute petite "Allée Adelinda Concha " (pour précision, cette allée débouche sur l'Avenue du Général Leclerc à mi-chemin entre l'avenue Ardouin et l'avenue Maurice Berteaux).

La famille Concha a décidément souvent à voir avec les malversations familiales.

Le journal Le Temps, daté du 25 septembre 1899, rapporte l’escroquerie dont a failli être victime Ramon, fils d'Adelinda..

Son cousin, Julien Concha, avocat au Pérou, ayant subi de lourdes pertes au jeu, se présente un jour, accompagné de deux témoins, en l'étude d'un notaire parisien auprès duquel il se fait passer pour Ramon. Il se fait délivrer par le tabellion un certificat en vertu duquel il donnait mandat à son cousin Julien, de toucher et recevoir toute somme lui appartenant. Nanti de cette fausse procuration, il se présente quelques jours plus tard au Crédit Lyonnais et se fait délivrer un carnet de chèques. Le croyant mandataire régulier, la banque lui verse une somme de 2 500 francs sur la base d’un chèque signé de sa main. Ayant réussi au Crédit Lyonnais, le cousin tente alors sa chance à la Société Générale. Mais des différences quasi imperceptibles dans la signature, font naître le doute dans l’esprit du chef de bureau des paiements. Une enquête est ouverte. Julien est arrêté, confondu puis condamné et se retrouve en prison pour quatre ans. Décidément, la famille et l'argent !