2. A la découverte du Plessis-Saint-Antoine

Description du domaine

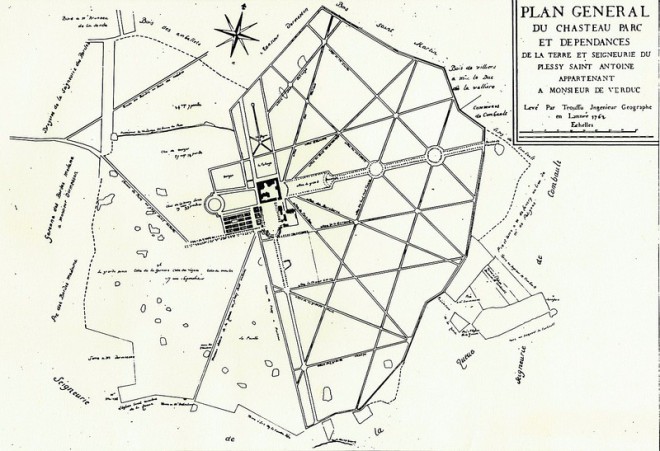

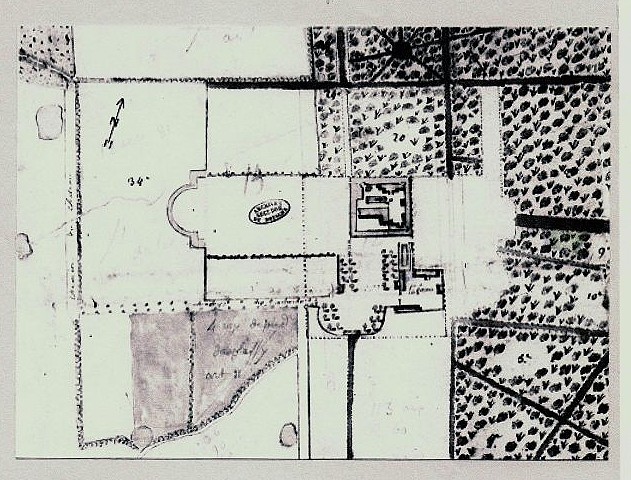

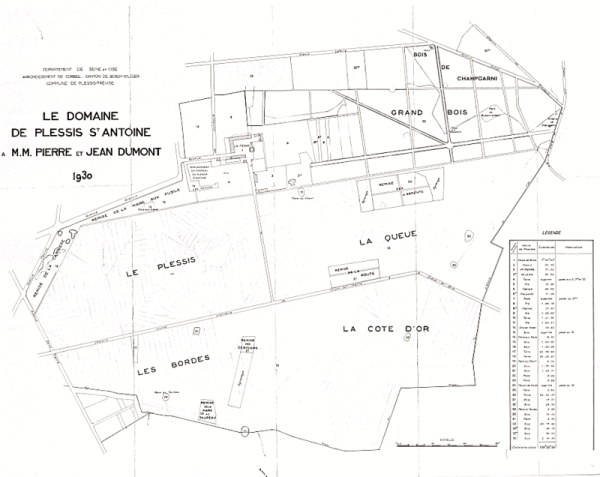

Nous ne disposons que de peu de description du domaine et du château de Saint-Antoine. Tout au plus quelques lignes dans les ouvrages anciens et que nous reproduisons ci-après. Par contre, deux documents du XVIIIe siècle permettent d'illustrer ce qu'était le domaine à cette époque : le plan du domaine réalisé par Troussu en 762 et un plan de 1759 centralisé sur les parties construites.

Le château entouré de ses douves est au centre et se présente sous la forme d'un quadrilatère. (Son emplacement correspond à l'emplacement du champ actuel où paissent régulièrement des vaches, en face du parc Burladingen). La ferme est au sud-est au même emplacement qu'aujourd'hui.

Il est intéressant de remarquer que le domaine est constitué de deux parties : à l'ouest, les terres agricoles et à l'est une vaste zone boisée avec un rayonnement de nombreuses allées forestières dont certaines se retrouvent dans le tracé de la voierie actuelle. Notez à l'ouest, les nombreuses mares.

Le Plan de Troussu, dressé en 1762, mentionne la présence au Nord d'un verger, d'une futaie et de ce qui semble être un parc et qui est désigné par l'appellation "Le Bijou". Ils correspondent aujourd'hui au secteur formé par l'intersection des avenues Ardouin et de l'Europe.

Les plans font apparaitre différents types d'accès au domaine bati :

- à l'est, figure une allée majestueuse (Allée du Grand Dosseur (?) et qui sera appelée ensuite "Allée du Manège" ) bordée d'arbres et croisant de nombreuses autres allées. Elle se dirige vers Pontault qui est de l'autre côté du domaine. Cette allée a aujourd'hui disparu, le domaine étant désormais desservi en partie par l'avenue de Combault qui a été implantée en parallèle quelques dizaines de mètres plus au sud.

- au sud-sud-est, s'échappe une belle allée, bordée d'arbres à ses débuts et sur plusieurs centaines de mètres. Cette voie correspond aujourd'hui à l'allée de la Grande Sommière. Notez que sur le plan de 1759, elle ne semble pas traverser la zone boisée actuelle.

- au sud-ouest, il est possible de rejoindre deux secteurs :

. La Queue en Brie en empruntant le "Nouveau chemin de La Queue au Plessy Saint Antoine"

. Le domaine des Bordes et Paris via une allée également bordée d'arbres puis par le Chemin de Paris au Plessy Saint-Antoine. L'allée correspond à une partie de l'actuel Chemin de la Ferme.

A la fin du XIXe siècle, le "Chemin vicinal ordinaire de Villiers sur Marne à la Queue en Brie" sera ouvert et relié à ces deux chemins. Plus tard, ce chemin prendra le nom de "Route de "Plessis-Trévise à la Queue en Brie".

- au nord, il existe quelques allées mais qui paraissent de moindre importance (aucun nom ne figure) exceptées "l'allée des estangs" et "l'allée des marais", qui témoignent de l'humidité des lieux.

La première description des lieux est retrouvée dans un acte de vente du 27 décembre 1797 : celle-ci est suffisamment précise pour nous permettre d'imaginer ce qui est déjà appelé « le vieux château du Plessis » :

« En traversant le petit parc qui se situe à l’arrière du château de Lalande, nous parvenons au grand parc en suivant un chemin dont le tracé sera repris à peu de chose près par l’avenue Ardouin. Nous parcourons le chemin des Peules (ancienne appellation des peupliers). En moins de 2 km, le nasillement d’une tribu de canards nous avertit que les douves qui entourent le château Saint-Antoine ne sont pas loin. On passe ensuite un pont à deux arches qui conduit à un grand corps de logis composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages. L’intérieur, enfumé par les bûches qui se consument dans la cheminée monumentale, est distribué en antichambre, salle à manger, cuisine, garde-manger, bûcher avec plusieurs escaliers avec des rampes de fer. Ces escaliers mènent à l’étage où l’on trouve chambres, cabinets et corridors dont l’aménagement est d’une extrême simplicité.»

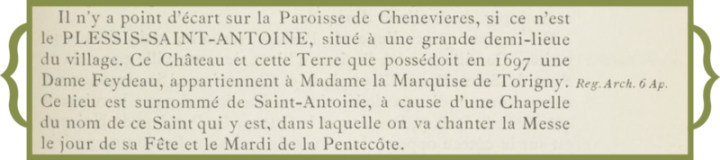

L’ensemble s'apparente donc à un édifice somme toute rustique guère éloigné de ce que pouvait être un château médiéval. On signale à proximité l’existence d’une chapelle d’environ 9m sur 4m couverte de tuiles. Il doit vraisemblablement s’agir de celle qui est signalée par l’abbé Lebeuf dans son ouvrage « Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris » (1883) : « ce lieu est surnommé Saint-Antoine, à cause d’une chapelle du nom de ce saint qui y est, dans laquelle on va chanter la messe le jour de sa fête et le mardi de Pentecôte ».

« A l’extérieur, un pavillon carré, près du pont, flanqué d’une tour, est occupé par un garde. Une grande cour verte en forme de carré se termine par une demi-lune. Toujours à l’intérieur des douves, un petit bâtiment est occupé par le jardinier. Hors de la cour et derrière la demi-lune, on peut voir des bâtiments qui servaient autrefois de chenil mais sont depuis longtemps déjà reconvertis en écuries. »

Ce même acte d’adjudication mentionne que « les matériaux provenant des bâtiments démolis et déposés dans le Plessis ne feront pas partie de la vente ayant été vendus par le ci-devant Prince de Conty (sic) à différents citoyens.» Cela corrobore donc le fait que le château devait être déjà en fort mauvais état. C’est ainsi qu’il va être condamné à disparaître peu à peu au fil du temps.

Et le château, qu'est-il devenu ?

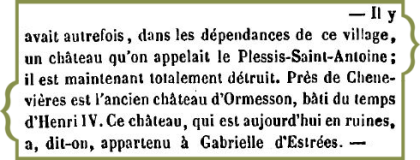

Dans l'ouvrage daté de 1849 (cf. références ci-dessous et dont nous reproduisons ci-contre l'extrait concerné), il est indiqué qu'il existait dans les dépendances de Chenevières, un château dit "Le Plessis-Saint-Antoine" mais que celui-ci était maintenant totalement détruit.

Encyclopédie théologique . Tome 29 - Publié par M L'Abbé Migne.

Dictionnaire de géographie sacrée et écclésiastique, Tome second. 1849

En 1883, l'Abbé Lebeuf évoque également le Plessis-Saint-Antoine mais ne donne pas vraiment de précisions sur l'existence à cette date du château ou sur son état.

Au XXe siècle, l'étendue du domaine a été grignotée par l'urbanisation

La ferme a cependant survécu et est encore en activité en 2015. Ses 70 ha de prés et terres agricoles justifient pleinement la devise de la commune "une ville à la campagne".

Anecdotes

Le 23 juin 1791, après la fuite du roi Louis XVI, Madame Gougenot, femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, se réfugie dans la maison de Jean François Didelot située au Plessis Saint Antoine sur la commune de Chenevières. Elle vient de s'enfuir dans la nuit du Palais après avoir constaté que tout le monde était parti. Elle est accompagnée de sa femme de chambre et de son cocher.

Dénoncée, elle est interrogée le jour même par la municipalité de Chenevières. Un rapport est envoyé à l'assemblée nationale indiquant que la dame Gougenot semble ne rien savoir de la fuite du roi. L'ordre est donné de l'arrêter Le 24 juin, deux commissaires sont envoyés l'interroger. Le 25 juin, considérant l'insuffisance de la garde de Chenevières, les comités décident de transférer Madame Gougenot en son domicile parisien pour mieux la surveiller.

J.F. Didelot, quant à lui, sera condamné à mort avec ses 28 collègues fermiers généraux (dont le chimiste Lavoisier) le 19 floréal an II (8 mai 1794). Deux mois plus tard, Robespierre était guillotiné à son tour, mettant fin à plusieurs années de terreur.

[Note : les noms ont été conservés avec leur orthographe de l'époque; ainsi, Chenevières ne s'écrivait qu'avec un seul 'n'.]

Pour plus d'info, cliquer sur Saint Antoine pour refuge