1. Histoire du domaine du Plessis-Saint Antoine

(du XIIIe au XIXe siècle)

Des origines au Prince de Conti

Le premier écrit concernant le Plessis-Saint-Antoine apparait en février 1218 où on apprend qu’une certaine dame Eremburge de Chatenay donne en aumône à l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs à Paris la dîme du « Plessetum Male Terre » avec le consentement de Pierre et Simon, ses fils. Cette donation sera confirmée à plusieurs reprises : en juillet 1232 par Maître Guillaume, chanoine de Reims, en mai 1234 par Aubry de Bobiez, écuyer et en octobre 1234 par le Chevalier Jean de Brie.

L’origine du nom Plessis est très ancienne.

Plessis vient du latin plectere ou plectare qui signifie "tresser, entrelacer les branches". Un plessis est donc une sorte de haie aux branches entrelacées, servant de clôture à une propriété ou à un territoire plus vaste. Elle est formée de bois mort et/ou de bois vif épineux tressé pour le rendre infranchissable aux hommes et aux bêtes.

Le domaine restera près de deux siècles entre les mains des religieuses de Saint-Antoine-des- Champs avant que l’abbesse Marguerite de Chanteprune ne fasse revenir le domaine entre des mains laïques.

Un acte du 12 mai 1449 nous décrit un ensemble de terres de plus de 230 hectares comportant un hostel près la Queue en Brie, grosse maison fortifiée dont la valeur semble plutôt liée aux terres et avantages qui y sont attachés qu’au bâtiment lui-même. Baillages, procédures, échanges se succèdent durant plus d’un demi-siècle.

En 1605, Antoine de Pluvinel* acquiert le domaine et l’enrichit du bois des Amballais (entre Coeuilly, Les Bordes et la Lande).

Pluvinel est très réputé dans le monde équestre pour en avoir perfectionné la pratique de l’équitation. Après un long apprentissage chez les maîtres italiens, il devient premier écuyer du frère du roi, le duc d'Anjou, futur Henri III. En 1594, patronné par le chevalier de Saint-Anthoine, son ancien camarade de manège à Naples, il est autorisé à fonder l'Académie d'équitation proche de la Grande Écurie royale. Il meurt le 24 août 1620 sans avoir fait éditer son œuvre qui parut en 1625 sous le titre définitif devenu célèbre : "L'Instruction du Roy en l'exercice de monter à cheval".

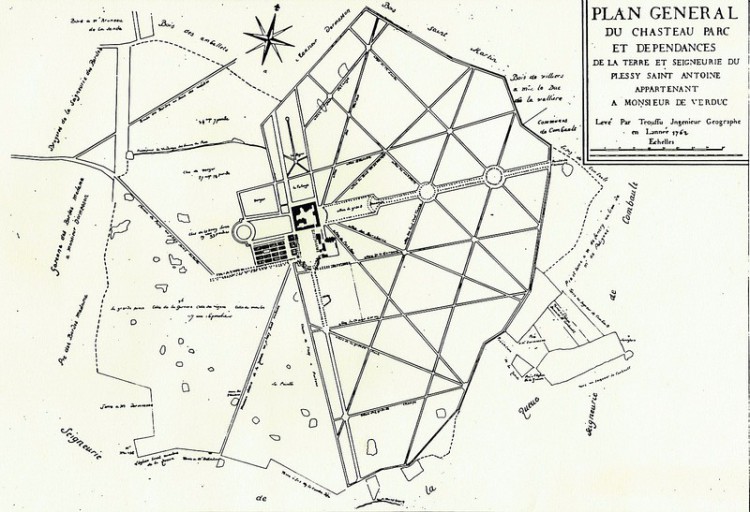

On comprend dès lors pourquoi une des allées qui conduisait au château avait été baptisée «Grande avenue du Manège » (il s'agit approximativement de l’actuelle avenue de Combault).

Quant au domaine Saint-Antoine, comment ne pas remarquer qu’à cette époque, la coïncidence ou la destinée ont voulu que les "Antoine" lui semblent liés.

En 1621, les héritiers Pluvinel cèdent le domaine au duc Charles de Luynes, marquis d’Albert.

Celui-ci eut pour parrain Henri IV. Devenu page du roi puis rattaché à la suite du dauphin, futur Louis XIII, il l’initie à l’art de la chasse et de la fauconnerie, ce qui lui valut le titre de Grand Fauconnier de France. Il dut sa brillante carrière au soutien qu’il apporta au souverain contre la régente Marie de Médicis.

Il n’eut guère le loisir de jouir du domaine de Saint-Antoine car il décèdera quelques mois après son acquisition. Sa veuve et ses enfants resteront propriétaires du domaine jusqu’en 1641.

Les 288 hectares seront alors revendus à Claude Vanel, écuyer et seigneur de Trécourt.

Il devient alors propriétaire des 340 hectares formant, à cette époque, le domaine du Plessis-Saint-Antoine.

La période révolutionnaire approche à grands pas. Peu de temps après le 14 juillet 1789, devant le coup de force des « bandes révolutionnaires », Louis François Joseph de Bourbon-Conti s’enfuit de France mais revient le 10 avril 1790 et se présente devant le Roi en arborant la cocarde tricolore.

Le 5 septembre 1792, les maires de Villiers-sur-Marne et de Chennevières-sur-Marne, signalent à l’assemblée du district que le prince a fait don à la nation de 30 chevaux et de ses écuries. Le 15 octobre 1792, devant la municipalité de Villiers, il prête serment de garantir liberté et égalité.

Le 6 avril 1793, il est arrêté au seul motif d’être un descendant direct de la maison de Bourbon. Le 31 août 1793, sur ordre des commissaires de la Convention Nationale, les officiers municipaux de Chennevières-sur-Marne sont mandatés afin d’effectuer une perquisition et une saisie au Plessis-Saint-Antoine contre le citoyen Bourbon-Conti. Outre des chevaux réclamés pour l’exploitation des terres labourables, des piques seront saisis afin d’armer les citoyens de la commune de Chennevières contre le brigandage. Mais bientôt tous les biens des Bourbon seront confisqués.

Le Plessis-Saint-Antoine est mis en vente par adjudication.

1812, le maréchal Mortier devient le nouveau propriétaire du domaine

En 1812, quand le maréchal Mortier acquiert Le Plessis-Saint-Antoine conjointement avec la ferme des Bordes et Le Plessis-Lalande, il n’est alors fait mention que d’une ferme et de terres labourables. Ce qui n’est pas pour déplaire au maréchal qui avait gardé de son enfance le goût pour l'agriculture. Ainsi met-il à profit les loisirs que lui crée la seconde restauration. De la Lande, le 24 février 1816, il écrit : « … Il fait un temps superbe et j'en profite pour mes Mars, non pour ce dieu qui m'occupait jadis, mais bien pour ma cousine Cérès; car il fait bon de vous dire qu’ayant repris ma ferme, je suis devenu tout à fait agriculteur. Beaucoup de personnes prétendent que la dépense excédera la recette ; j’essaierai, et le temps m’apprendra si j’ai tort ou raison .. »

(source : Le maréchal Mortier par Léon Morel 1957).

1857 marque une nouvelle étape dans l'histoire du domaine de Saint-Antoine. Le maréchal Mortier ayant été tué en 1835 dans un attentat contre le roi et sa veuve décédée 20 ans plus tard, leurs héritiers mettent alors en vente la propriété.

Commence alors une nouvelle histoire avec l'acquisition par Jean Augustin Ardouin et ses premiers lotissements.

[pour compléments sur ces deux sujets, se reporter à Mémoire des lieux, Domaine de la Lande et Premiers Lotissements.]

Quant au domaine de Saint Antoine, son histoire perdurera avec la ferme du Plessis-Saint-Antoine qui resta en activité jusqu'à la fin 2015.