1. La Lande : des traces datant du XIIIe siècle

Nous ne savons que peu de chose de l'histoire du domaine de La Lande avant la Révolution.

Un acte de 1269 fait état de "l’hostel des chevaliers de Villiers".

Cet acte énonce, en français d’aujourd’hui : "Guy de Villiers et Gilette sa femme firent édifier la chapelle existant dans leur maison. Ils établirent un chapelain qu’ils dotèrent à la charge de prier pour le repos de l’âme de leurs parents et après leur mort pour le leur". Il est donc possible d'imaginer l’existence d’un bâtiment auquel on a adjoint une chapelle où s’emploie à prier un ecclésiastique vraisemblablement de condition modeste.

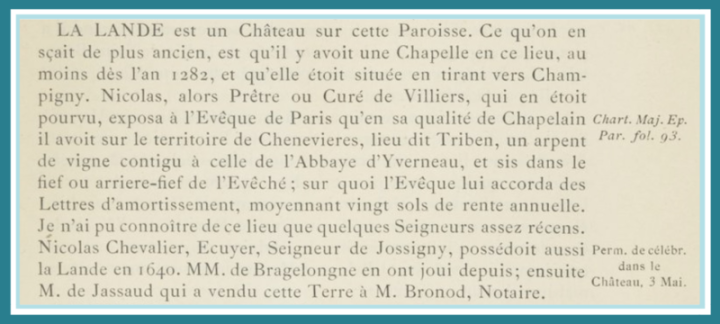

Un autre acte de 1283 mentionne pour la première fois "la Capella (chapelle) de La Lande auprès de Campiniacum (Champigny)".

Il y est question d’une pièce de terre qui semble faire litige entre le curé de Villiers, le chapelain de La Lande, Messire Nicolas et l’abbé d’Hivernaux.

S’agit-il d’un petit édifice en dur abrité au sein d’une sorte de maison forte entourée d’une palissade de bois et d’un fossé ? Ladite maison était-elle en mesure de défendre Villiers et ses quelques habitants ? Probablement pas.

D'ailleurs, autour il n’y a pas grand-chose à défendre hormis quelques terres arables arrachées à la forêt, des prés et un peu de vigne. Le reste n’est qu’une vaste étendue forestière qui s’étend pratiquement de Champigny à Combault et des Bordes à Malnoue. Par-ci par-là, des défrichements permettant une maigre culture, abritent quelques maisons où vivent plutôt mal que bien, une paysannerie en situation de servage quasi total.

Il s’agit ni plus ni moins que d’une sorte d’esclavage où la population ne dispose que de droits infimes, le seigneur ayant sur ses gens tous les pouvoirs y compris celui de vie et de mort. Le type de bâtiment d’habitation n’est pas encore très éloigné de ce qu’était la hutte gauloise, c’est-à-dire une maison basse à pièce unique, faite de murs de torchis et couverte de paille. Les familles s’y entassent autour d’un feu dont la fumée s’échappe par un trou pratiqué dans le toit car il n’y a pas encore de véritable cheminée. Il n’y a pratiquement pas d’ouvertures, pratiquement pas de meubles. Le besoin ne s'en est pas fait sentir : pas de vêtements à entreposer, trop peu de vaisselle, pas de lit et on mange quasiment par terre de concert avec la volaille, les chiens et les chats. La nourriture est chiche et guère variée. Comment en serait-il autrement dans une période où quand on sème un grain on en récolte deux dans les mauvaises années, sept dans les meilleures contre plus de 300 aujourd’hui.

Du XIIIe au XVIIIe : une histoire locale perturbée mais peu de documents

Entre le XIIIe et le XVIII siècle, on ne retrouve plus de documents permettant de reconstituer les événements locaux de cette période. Ces documents ont-ils été détruits ? On peut aussi se poser la question sur le fait qu'ils aient tout simplement existé, la région ayant eu une histoire malheureusement très mouvementée, les esprits étant vraisemblablement préoccupés à se protéger et à se nourrir !

Témoignages

"Dans la seconde moitié du XIIIème siècle, Guy de Villiers, Châtelain de La lande, payait la rente annuelle de 30 sous parisis. C'est lui sans aucun doute qui était possesseur des 5 quartiers de terre relevant du monastère de Saint-Maur..."

(source : Le vieux Saint-Maur, Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Saint-Maur des Fossés n°17 Printemps Eté 1954.)