Un tramway au Plessis-Trévise ?

L’avenue du Tramway (en figuré jaune sur le plan ci-contre) ne doit pas son tracé à une ancienne allée cavalière du Domaine de La Lande mais à la mobilisation de quelques propriétaires qui durant

4 décénnies ont investi beaucoup d'énergie et d'argent pour créer une ligne de tramways pouvant desservir Le Plessis-Trévise.

Voici retracées les péripéties de ce projet.

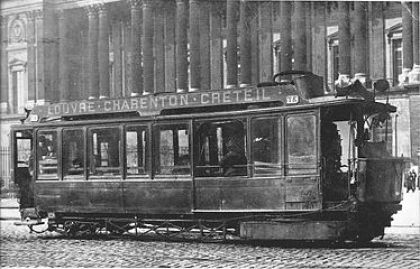

Au début des années 1890, pour acheminer les voyageurs entre Paris et les villes de la petite couronne, le moyen de transport en commun le plus utilisé, or le chemin de fer, était le tramway hippomobile. Mais, ce moyen de locomotion s'était, au fil du temps, révélé être trop lent, ne permettant que des voitures de faible capacité et surtout nécessitant un trop grand nombre de chevaux (Il était question d’au moins 140 chevaux pour faire fonctionner correctement une ligne !) Or, de très nombreux chevaux avaient été tués pendant la guerre de 1870 et le cheptel chevalin n'avait pas été suffisamment renouvelé. Il était donc devenu nécessaire de trouver un autre moyen de traction plus rapide et plus économique. La mécanisation du tramway s'est avérée, en conséquence, une des réponses à ces problèmes.

Rappelons qu'en 1853, Alphonse Loubat, ingénieur français installé aux Etats-Unis, avait ramené et fait breveter son invention de « rails escamotables dans la chaussée », devenant ainsi le pionnier de l'installation du tramway en France.

En 1876, apparaissent les premières motrices à air comprimé. Puis, en 1889, l' Exposition Universelle de Paris favorisera l'usage des automotrices à vapeur, mises au point par l'ingénieur Rowan. Mais, elles seront vite détrônées par la traction électrique.

En 1891, des propriétaires du hameau du Plessis-Trévise se regroupent devant maître Legros, notaire, pour fonder « La Compagnie du Tramway de Plessis-Trévise » avec comme objectif, de créer une ligne de tramways à traction mécanique entre la gare de Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise. Parmi les membres de la Compagnie figurent Auguste Mars (propriétaire de la Villa Sans-gêne), Jules-Eugène Filassier et Arsène Ozanne (propriétaire du Château des Tourelles).

A noter, qu’à cette époque, la commune n’est pas encore constituée. Le Plessis-Trévise est alors considéré comme un hameau relevant, dans sa plus grande partie de Villiers-sur-Marne (secteur du Val Roger et du centre-ville actuel) ainsi que de La Queue en Brie dans sa partie Sud et de Chennevières-sur-Marne dans sa partie Ouest.

Pour se rendre à Paris en transport en commun, à cette époque, il fallait utiliser, depuis le hameau, un omnibus hippomobile dit "la Patache" jusqu’à la gare de Villiers-sur-Marne puis emprunter le chemin de fer.

Retrouvez "Le Temps de la Patache" en cliquant ici

Une des premières actions de la Compagnie du Tramway est de rédiger un courrier, signé de tous ses membres, adressé aux maires des communes concernées.

Le Conseil municipal de La Queue en Brie, réuni en session le 18 mai 1891, très intéressé par la prolongement de la ligne de tramways jusqu'à leur commune, donne à l’unanimité un avis favorable au courrier, au motif que « l’établissement d’un tramway allant du Plessis-Trévise à Villiers-sur-Marne ne peut que faciliter l’accès à notre localité et par suite en assurer le développement et la prospérité».

Un avant-projet est tout d’abord déposé auprès du cabinet du préfet de Seine-et-Oise (probablement en fin d’année 1892 ou début de l’année 1893). Il rapporte, entre autres, que "...le projet comporte l’établissement d’une ligne sur le territoire de trois communes (Villiers-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et La Queue en Brie) et de surcroit sur des chemins ne dépendant que de la petite vicinalité ou de la voierie urbaine. Les ingénieurs du contrôle qui ont examiné cet avant-projet, ont estimé que les diverses dispositions étaient généralement bien conçues et que le trafic probable pourra rémunérer d’une façon suffisante le capital affecté aux frais de premier établissement et d’exploitation ...".

Le préfet ajoute que les demandeurs en concession ne sollicitent ni subvention ni garantie d’aucune sorte. Cela constitua, sans aucun doute, un argument important au projet et démontre que les membres de l’association disposaient de moyens financiers importants.

En raison de l’article 27 de la loi du 11 juin 1880, c’est au Conseil général qu’il revient d’accorder la concession. Le préfet, quant à lui, doit faire procéder à l’enquête règlementaire. Le 12 avril 1893, le Conseil général, après délibérations en session, autorise le préfet à soumettre l’avant-projet à l’enquête d’utilité publique.

Le procès-verbal de la commission d’enquête est signé le 3 août 1893 (ce document n’a pas été retrouvé).

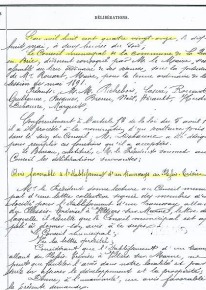

[Délibération du Conseil Général – séance du jeudi 14 septembre 1893] : « M. Le Préfet est autorisé à signer le projet de convention portant concession à la Société Anonyme dite « Compagnie du Tramway de Plessis-Trévise » d’une ligne de tramway à traction mécanique pour le transport des voyageurs, des messageries et des pierres entre la gare de Villiers-sur-Marne et Plessis-Trévise, conformément au projet soumis aux enquêtes, sans modification et sans subvention ni garantie d’intérêt ».

(A noter qu'à cette époque, il n’est pas accordé plus d’importance au transport des personnes qu’au transport des marchandises !).

Le 30 août 1893, le Conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne formule son avis sur les tracés proposés par la Compagnie du Tramway, en retenant un tracé passant sur le secteur de Chennevières, le plus proche du Plessis, qui comptait alors près de 200 habitants. Ce n’était donc, certes pas, le chemin le plus court qui était retenu mais celui desservant un maximum d’habitants.

Le 2 septembre 1893, c’est au tour du Conseil municipal de Villiers-sur-Marne de se prononcer. Le Conseil considère qu’il est de l’intérêt de la commune que le projet d’établissement du tramway soit mis à exécution tel qu’il est indiqué dans les plans soumis à l’enquête. Par contre, il estime que tous les travaux nécessaires audit établissement restent à la charge de la société qui en a provoqué le projet. (En d’autres termes, le Conseil municipal est d’accord, pourvu que cela ne coûte rien à la commune !)

Le 4 octobre 1897, un cahier des charges très précis concernant l’exécution des travaux, le tracé, les conditions de transport et d’entretien est signé entre le préfet et la Compagnie.

Coïncidence ? Au cours de cette même année 1897, William Robert Rowan, ingénieur anglais spécialisé dans les tramways à vapeur, acquiert le Château de la Lande et s’y installe avec sa famille. Il est alors chargé de la supervision des tramways de Paris construits selon sa technique. Nous ignorons quelle influence il a pu avoir sur le projet de la Compagnie de Plessis-Trévise. Pour l'anecdote, notons que le tramway initié par Rowan était appelé familièrement «La bouillotte» en raison de la présence d'un réservoir d'eau chaude qui avait la fonction de réchauffer l'air comprimé.

Le 17 juillet 1898 a lieu l' Assemblée Générale des Actionnaires de la Compagnie du Tramway de Plessis-Trévise. Selon l'extrait ci-dessous, le rapport du Conseil d' Administration expose les faits suivants :

« Il y a 6 ans que nous avons décidé de demander nous-mêmes la concession du tramway. Il serait fastidieux de vous énumérer les démarches qu’il nous a fallu faire pendant ces 6 années pour obtenir l’assentiment des diverses administrations. Enfin, après de nombreuses allées et venues entre Paris, Versailles et Corbeil, le dossier de toute l’affaire a été soumis au Conseil d’Etat qui l’a approuvé et nous avons en main la décision ministérielle qui nous invite à verser le cautionnement de 10 000 francs en échange duquel le Président de la République signera le décret de concession…

Notre capital initial était de 5 000 francs, qui ont été souscrits et intégralement versés, et qui ont été employés en frais d’études et autres frais absolument nécessaires. Il est certain que la création du tramway donnera aux terrains, dès l’ouverture de l’exploitation, une plus-value que l’on peut, sans exagération, évaluer à 50 centimes ou un franc par mètre, de sorte que tout propriétaire, devenu souscripteur d’actions du tramway, sera certain de gagner, au moins sur ses terrains, même si l’exploitation du tramway reste pendant quelques années sans donner de revenu. Ainsi, si chaque propriétaire souscrit des actions proportionnellement à la superficie de sa propriété, le tramway pourra fonctionner dans quelques mois et cela, sans que le montant des actions à souscrire par chacun dépasse la somme minime de 5 centimes par mètre des propriétés bénéficiant directement de la création du tramway. La somme ainsi réalisée ajoutée aux subventions que nous espérons recevoir des communes et des services publics intéressés, permettra d’établir le tramway avec toute la solidité et le confortable nécessaires.

Nous proposons donc :

1) de décider l’augmentation de notre capital de 5 000 à 150 000 francs par la création de 1450 actions nouvelles de 100 francs chacune ;

2) de faire appel aux propriétaires des terrains appelés à bénéficier de la création du tramway en les engageant à souscrire ces 1450 actions à raisons de cinq centimes par mètre de terrain ….>>

A la fin de ce rapport, il est mentionné que tous les documents du projet et les correspondances échangées sont disponibles chez M. Ozanne, trésorier de la Compagnie.

Le cahier des charges est enregistré à la préfecture de Seine-et-Oise à Versailles le 6 juillet 1899 presque conjointement au décret du 7 juillet 1899, portant création de la commune du Plessis-Trévise.

Les travaux de mise en oeuvre de la ligne de tramway débutent alors :

On commence par percer une nouvelle avenue pour faciliter la traversée du hameau par le tramway. C’est la naissance de l’avenue du Tramway. On y apporte des rails et du matériel.

Les prix des terrains adjacents grimpent.

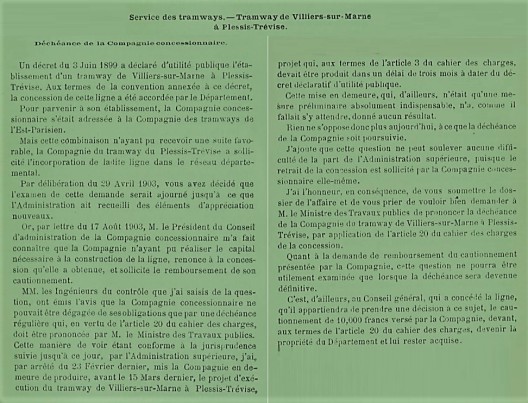

Pour mener à bien son projet, la Compagnie concessionnaire s’adresse alors à la Compagnie des Tramways de l’Est Parisien qui règne en monopole sur le secteur. Sans suite favorable, la Compagnie du Tramway sollicite l’incorporation de la dite ligne dans le réseau départemental.

Le Conseil général, par délibération du 29 avril 1903, décide « d’ajourner l’examen de cette demande jusqu’à ce que l’administration ait recueilli des éléments d’appréciation nouveaux ».

Par lettre du 17 août 1903, Le président du Conseil d’administration de la Compagnie fait savoir au préfet qu’il n’a pu réunir le capital nécessaire à la construction de la ligne, et de ce fait, renonce à la concession et sollicite le remboursement de son cautionnement.

Le 23 février 1904, la Compagnie est sommée de produire, pour le 15 mars, le projet d’exécution de la ligne de tramways de Villiers-sur-Marne à Plessis-Trévise. Rappelons, au passage, que ce projet devait déjà être présenté dans les 3 mois suivant le décret d’utilité publique du 3 juin 1899. Le projet ne fut jamais présenté.

Aussi, sur la base du rapport du préfet, le Conseil général prie, dans sa session du 13 avril 1904, le ministre des Travaux publics de prononcer la déchéance de la Compagnie. Quant à la demande de remboursement de la caution versée (10 000 francs), elle ne pourra être examinée qu’après prononcé de la déchéance de ladite Compagnie. Or, selon l’article 20 du cahier des charges, cette caution est prévue devenir la propriété du département et lui restée acquise !

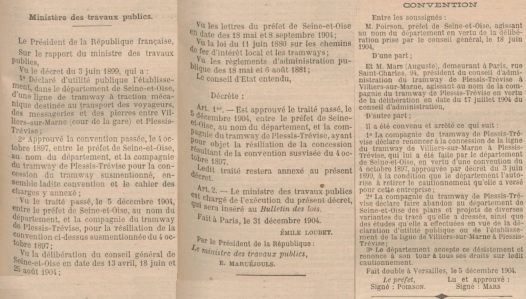

Le 31 décembre 1904 parait le décret de résiliation du traité

Ainsi semble s'achever le sinueux projet d'une ligne de tramways entre Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise. Mais, quelques années plus tard ...

Nouvelles tentatives

Le 22 août 1910, Henri Rouard, maire de La Queue en Brie, reçoit un courrier de M. H. Delacroix (?) qui l’informe du financement "d’un train-tramway électrique, avec tête de ligne à la gare de Villiers-sur-Marne et desservant Le Plessis-Trévise et La Queue en Brie, pour commencer". Il est indiqué que "la concession serait accordée pour 50 ans, agrémentée de l’attribution de l’éclairage électrique des particuliers. La ville verserait une participation de 2 500 francs ; le tarif serait de 40 centimes par place."

Henri Rouard répond dès le lendemain, en objectant que sa commune est déjà engagée avec un transporteur routier jusqu’en 1913. Dans une lettre datée du 25 août, M.H. Delacroix précise que les démarches seront suffisamment longues (2 ans à 30 mois écrit-il !) pour permettre d'arriver à l'échéance de ce contrat.

Le 5 septembre 1910, le maire du Plessis-Trévise, Jules Nivette, informe son collègue de La Queue-en-Brie que son Conseil municipal refuse d’adopter la proposition de modification présentée par les élus caudaciens, concernant l’itinéraire du tramway.

(Selon Jean Roblin - Chronique caudacienne)

Le 15 novembre 1910, le sous-préfet de l’arrondissement de Créteil reçoit une déclaration de formation d’une association déposée par M. Bourgognon, demeurant 33 avenue de Coeuilly à Plessis-Trévise, sous l'intitulé de « Syndicat des intérêts généraux de Plessis-Trévise ». Son but est « d’étudier le quartier au point de vue des intérêts généraux et de soumettre l’expression de ses vœux aux autorités municipales, préfectorales et compétentes ».

Le Conseil doit se réunir le deuxième dimanche de chaque mois à 14 heures. Parmi les membres initiaux du Conseil figurent : messieurs Bourgognon (Président), Charpentier (Secrétaire), Nigon (Trésorier), Thibault, Tabouret, Jaugay, Batard et Brindeau.

Dans le compte-rendu du procès-verbal de 8 janvier 1911, il est mentionné une démarche effectuée par monsieur Bourgognon pour appuyer la demande du tramway, auprès de l’Est Parisien, pour venir au Plessis-Trévise.

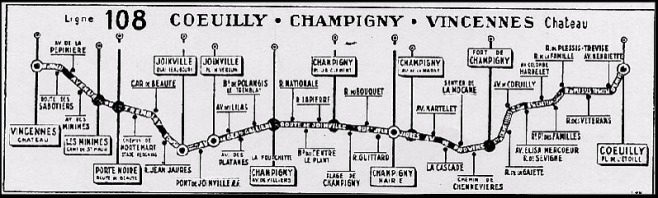

S’agit-il ici du prolongement de la ligne 108 de tramway entre la Porte de Vincennes et Champigny-Ville ?

Tout le laisse à penser.

Le 13 février 1913, Charles Pentray, important propriétaire au Plessis-Trévise et à Bois l’Abbé (cf. Tour Pentray) et conseiller municipal de Plessis-Trévise, s’adresse aux maires de Chennevières, Champigny-Coeuilly et Plessis-Trévise pour les inciter à faire prolonger la ligne de Tramway de l’Est Parisien, depuis Champigny jusqu'au Plessis-Trévise.

Le maire de la Queue en Brie en est tenu informé au cas où il souhaiterait associer sa commune au projet. Ce qui fut fait, puisqu’il est retrouvé trace d’une réunion sur ce sujet, le 26 avril 1913. Mais la municipalité caudacienne demande d’abord à rencontrer les responsables de la Compagnie du Tramway.

Des pétitions et des souscriptions sont organisées. En vain …

Ce projet, comme le précédent, ne connut pas meilleur sort. D’autant plus que la Grande Guerre est déclarée l'année suivante, bouleversant bien évidemment les projets en cours.

Troisième tentative dans l'entre-deux guerres

La Grande Guerre achevée, la municipalité du Plessis-Trévise conduite par Joseph Belin, reprend le projet. Il s’agit alors, à nouveau, de prolonger la ligne 108 de tramway "Porte de Vincennes à Champigny-ville" jusqu'à Plessis-Trévise. Cette démarche est fortement encouragée par les députés et sénateurs de Seine-et-Oise ainsi que par l’administration préfectorale " en raison du grand intérêt que le projet comporte pour notre région si pauvrement desservie".

Dans le même temps, "L'Avenir, Syndicat de propagande et de défense des intérêts du Plessis-Trévise" négocie auprès de la préfecture de Seine-et-Oise, un plan de construction d’une ligne de chemin de fer entre Boissy-Saint-Léger et Villiers-sur-Marne avec création au passage d'une gare ferroviaire au Plessis-Trévise. Le 4 avril 1921, ce syndicat se dit prêt à renoncer à appuyer ce projet pour se joindre à l'action en faveur de la création de la ligne de tramway, quoique, selon le président du syndicat : " ... jamais un tramway ne donnera à Plessis-Trévise, la valeur que lui donnerait un chemin de fer ..."

En mars 1923, en raison des énormes dépenses nécessitées par l'établissement du tramway, la Compagnie des Transports en commun, demande le concours financier des

habitants de la commune. Le maire du Plessis-Trévise fait dès lors appel à la générosité de ses administrés pour construire la ligne de tramways, projet présentant d'autant plus d'intérêt qu'il est

assorti de la possibilité de fournir l'éclairage à la commune.

Des délégués sont désignés afin d’aller visiter la population.

Sans plus de succès

Cette souscription semble s'être poursuivie durant plusieurs années. Elle ne suffira pas à faire aboutir le projet

d'autant que le Conseil général de la Seine décide, en 1927, la suppression des lignes de tramways, rendant ainsi la liaison impossible depuis Champigny-sur-Marne.

Il faut dire que le tramway doit alors faire face à un concurrent redoutable : l’essor de l’automobile.

Le tramway, pas plus que la gare de chemins de fer, ne verront donc le jour au Plessis-Trévise.

Aujourd'hui, une avenue mais ... toujours pas de tramway

En 1996, un projet de dénomination de l’avenue du Tramway fut lancé mais n’aboutit pas, face à la ferme opposition des résidants de cette avenue.

Ainsi aujourd’hui, l'avenue du Tramway continue encore, au travers de son nom, à nous rappeler toute l’énergie dépensée en ce début du 20ème siècle par quelques personnes persuadées de l’intérêt de créer une ligne de tramways pour desservir Le Plessis-Trévise depuis la gare de Villiers-sur-Marne.

Ce service est assuré, depuis maintenant de nombreuses années par des autobus, qui d'ailleurs, n'empruntent pas cette avenue.

Les temps sont changeants :

- Il y a 100 ans, les déplacements se justifiaient surtout pour les loisirs.

- Depuis près de 70 ans, les déplacements sont principalement organisés pour les migrations pendulaires liées au travail, migrations auxquelles n'échappent pas une grande partie des plesséens.

Aujourd'hui, le tramway, symbole de développement durable, est revenu à la mode dans les grandes villes françaises après des dizaines d’années passées aux oubliettes !

Et si l'on se prenait à rêver qu'un jour lointain .... l'autobus soit remplacé par un tramway entre Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise, histoire de transformer ce vieux projet en réalité !!!