Les Nourrices

Le métier de nourrice

Le métier de nourrice est un très vieux métier. De l'antiquité au Moyen-âge, ce sont uniquement les femmes de haut rang qui font allaiter leurs enfants par des nourrices pour des convenances personnelles ("nourrir un enfant n'accélérait-il pas le vieillissement de la mère ?"). La corporation des nourrices se développa très fortement jusqu'au XVIIe siècle en raison de l'aversion de l'utilisation du lait animal : "celui-ci ne donnerait-il pas à l'enfant les caractéristiques de l'animal dont provient le lait ? ". Au XVIIe, une autre théorie stipule qu'il faut utiliser le lait d'une nourrice pour contrebalancer les traits de caractères donnés par la mère pendant sa grossesse.

Au XVIIIe, l'allaitement artificiel fait son apparition mais reste limité. La clientèle principale des nourrices de campagne a comme origine les femmes qui travaillent durement 12 heures par jour et qui ne peuvent dans ces conditions allaiter et s’occuper du nouveau né, ou bien encore les femmes de commerçants ou d’artisans dont la présence est indispensable à la boutique.

Au XIXe siècle, la croissance urbaine et le développement du travail des femmes va intensifier la mise en nourrice. Pour les familles très pauvres, la mise en nourrice se fait d’une façon détournée. Elles vont abandonner leurs enfants à l’hospice des enfants trouvés qui va les placer chez des nourrices de campagne dans des régions reculées.

A cette époque, il faut distinguer deux catégories de nourrices :

- les nourrices "au loin" aussi appelées "nourrices de campagnes" qui accueillent chez elles, les enfants. Les visites des parents pouvaient être très éloignées dans le temps (jusqu'à 2 ou 3 ans). Certaines de ces nourrices recevaient des enfants placés par l'administration et qu'elles élevaient jusqu'à l'âge de 13 ans ("champis").

- les nourrices «sur lieu» : ce sont de jeunes mères qui viennent à la ville se louer comme nourrice dans une famille bourgeoise.

A la fin du XIXe siècle, le travail des femmes prend une part de plus en plus significative dans le revenu des ménages populaires. Longtemps, la profession de nourrice a été peu réglementée : un certificat de moralité rédigé par un curé, une réputation assise sur le bouche à oreille, une allure digne, une poitrine féconde… et les bébés affluaient en masse.

A partir de 1850, la presse a commencé à se faire l’écho de trop nombreux accidents touchant les petits parisiens confiés en bas âge à des familles paysannes autour de la capitale. Ainsi, les médecins de campagne peinaient à convaincre les nourrices locales de ne pas plonger un nourrisson brûlant de fièvre, dans un ruisseau glacé pour le refroidir ! … Ou encore de ne pas placer le bébé avec elle dans leur lit durant la nuit afin d’éviter un dérangement nocturne fatiguant. …Beaucoup d’enfants seraient morts étouffés par le poids de la nourrice endormie.

En 1873, le journal "L’Illustration" faisait circuler l’information effroyable selon laquelle un bébé sur deux, mis en nourrice, décédait avant l’âge d’un an. La nécessité de réglementer le placement des enfants du 1er âge, fait jour avec la Loi Roussel du 23 décembre 1874.

Les registres communaux des « nourrices, sevreuses ou gardeuses » mettront bien du temps à y faire suite. En 1910, une nourrice « bien traitée » recevait 60 francs de frais de garde par mois (soit environ 240 euros) ainsi que deux litres de vin par jour (?) et était autorisée à consommer de la bière à discrétion, cette dernière étant censée faciliter la montée de lait. Il faudra attendre le lendemain de la première guerre mondiale pour que le phénomène régresse avec la progression de l’allaitement artificiel, ce qui impliquera de nouvelles normes d’hygiène avec l’apparition des biberons.

Et au Plessis-Trévise ?

Au début du 20e siècle, les nourrices sont nombreuses à offrir leurs services au Plessis-Trévise où malgré tout, l’offre peine à satisfaire une demande croissante venue de la capitale. Les conditions de garde ici comme ailleurs, ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l’on serait en droit d’attendre, tant en matière éducative qu’en matière d’hygiène et de sécurité.

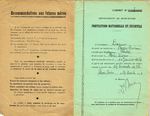

Dans les années 1920, les registres des nourrices de la commune, répertorient annuellement avec précisions toutes informations concernant la situation familiale de la nourrice, son état de santé assortie d’un certificat médical, son mode d’allaitement, le nombre d’enfants accueillis, sa rémunération ainsi que toutes précisions sur l’enfant placé : date de naissance, situation des parents, état de santé, motif et date de sortie, entre autres. 15 à 20 nourrices étaient officiellement déclarées à cette époque sur la commune, prémices d’un véritable métier nécessitant une véritable qualification professionnelle.

Cette activité voit parallèlement se développer dans le village dès le début XXe siècle des hôtels, pensions de famille, restaurants, hébergeant les familles venues rendre visite à leurs enfants.

Le Plessis-Trévise est resté, à toutes époques, lié à l’encadrement de la petite enfance.

- Le nom de Firmin Marbeau, créateur de la première crèche en France à Saint-Pierre de Chaillot en 1844, est attaché à la commune, bien que n'y ayant pas eu d'actions particulières.

Cliquez ici afin d'accéder au portrait de Firmin MARBEAU

- En 1875, «La Pouponnière» établie dans les dépendances du château de Lalande, fera bénéficier aux petits parisiens du bon air plessissois.

Cliquez ainsi afin d'accéder à la page "La Pouponnière"

- Dès la création de la commune, en 1901, un service social actif se met en place : assistance aux femmes en couches, attribution de trousseau, prime d’allaitement maternel.

- Après la seconde guerre mondiale, la consultation médicale gratuite des nourrissons se renforce, avec l’aide de bénévoles recrutées auprès de la bourgeoisie locale.

- En 1972, le service P.M.I. se structure, s’organise dans un bâtiment annexe, dans le parc de la Mairie.

- En 1978, la première crèche familiale, c’est-à-dire le placement encadré d’enfants auprès de nourrices agréées à domicile, voit le jour.

. Quant à la première crèche municipale, elle ouvrira ses portes en 1982.