Les maisons du dimanche

A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de belles villas, rivalisant d’éléments architecturaux, furent construites sur le territoire communal par des parisiens fortunés en quête d’une résidence secondaire ou d’une retraite à la campagne. Mais, tous ces citadins n’habitaient pas une somptueuse villa, point sans faut !

La loi de 1906, instaurant le repos hebdomadaire du dimanche, voit de petits épargnants de la classe moyenne, chercher de meilleures conditions de vie, en écho aux thèses hygiénistes de l’époque, vantant les mérites de l’air, du calme et de l’espace. Un désir d’accession à la propriété, signe d’indépendance et de sécurité pour la retraite, accompagne ce rêve bucolique d’une maison à la campagne. La pratique de la villégiature se démocratise.

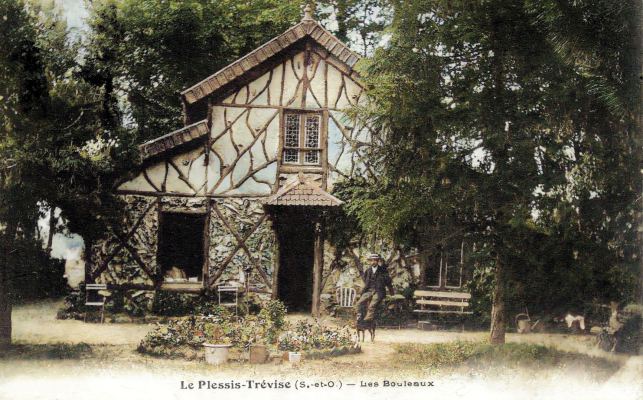

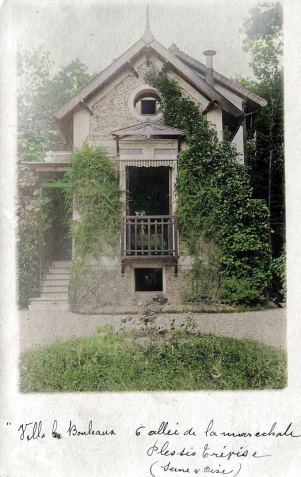

Petit à petit, de modestes « maisons du dimanche » apparaissent. Ici, pas de grandes recherches architecturales, on fait simple, souvent une maisonnette en bois (d’où le surnom populaire de « cabane à lapins »). Ces charmantes constructions, au coût modique, permettaient de profiter d’un coin de verdure et notamment d’un lopin de terre afin d’y cultiver son carré potager. L’important était l’espace verdoyant, les chemins boisés aux alentours.

Une carte postale envoyée du Plessis-Trévise en 1906, témoigne :

« Nous passons le 15 août, chez des amis, dans ce petit coin de pays au milieu des bois ».

On venait par le train jusqu’à la gare de Villiers-sur-Marne puis on prenait l’omnibus, à moins que l’on préfère emprunter le tramway depuis le Cours de Vincennes jusqu’à la mairie de Champigny-sur-Marne… et là, il ne restait plus qu’environ 4 km à faire à pied pour parvenir au Plessis, à la Tour Pentray.

Daniel Charpentier, un de ces résidents du dimanche raconte :

« Ce n’était pas un souci. Nous marchions beaucoup à cette époque, d’autant que la promenade était bien agréable. Les quelques parisiens dont j’étais, amoureux de la campagne, chantaient tout le long du chemin. Qu’il était joli ce petit chemin, avec à sa droite les taillis et les bosquets de Bois l’Abbé et à sa gauche le beau parc de Coeuilly. De la verdure partout, de la vie, des lapins de garenne que l’on voyait souvent traverser ».

On comprend, dès lors, pourquoi un certain nombre de « maisons du dimanche » se sont construites avenue de Coeuilly et aux alentours ainsi que la présence de l’auberge « La chaumière » où ces parisiens du dimanche aimaient se retrouver à l’heure de l’apéritif.

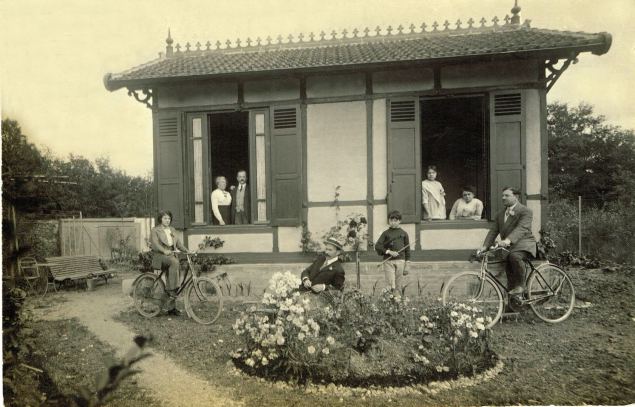

La famille Charpentier, résidant dans une avenue voisine ne fait pas exception. Daniel Charpentier est le jeune garçon assis à droite à coté de sa mère.

Par la suite, Daniel résidera de nombreuses années à proximité de la Chaumière dans l'avenue de Coeuilly.

Lors de ces dimanches à la campagne, on profite pleinement des joies champêtres, des parties de croquet, des balades à vélo, des joyeuses réunions familiales ou amicales dans le jardin.

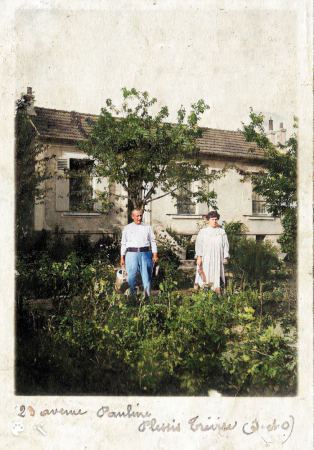

On consomme les légumes de son potager, les fruits du jardin et les volailles de la basse-cour.

Le 23 juillet 1911, Marie Felten écrit :

« Ici il fait très chaud, nos légumes sont presque grillés, cela fait pitié à voir… Nous avons eu beaucoup de cerises, il y aura aussi des mirabelles. Nous avons quelques pieds de vigne chargés de raisin comme jamais ils en ont portés. Nous avons aussi 6 canards, 43 poules et poulets, 18 lapins. Nous espérons, chère belle-sœur, avoir votre visite à la fin de la saison pour manger un peu de ces volailles ensemble ».

On se met en scène fièrement pour le photographe. On immortalise ces moments intimes de loisirs heureux devant sa maison, devant un massif de fleurs ou fièrement dans son potager.

La période de l’entre-deux guerres et la loi de 1936 instaurant les congés payés, ne furent sûrement pas étrangers au développement de ces modestes « maisons du dimanche ».

Ces bicoques aux noms évocateurs (L’hortensia, Le rouge-gorge ou encore Ma Nénette, ça me suffit…), rêves d’une vie besogneuse, deviendront pérennes pour certaines. Améliorées au fil des années, elles seront souvent synonymes de havre de paix au moment de la retraite.

Beaucoup de ces petites maisons champêtres ont disparu, rattrapées par l’inévitable urbanisation. Toutefois, avec un peu de curiosité et un brin d’indiscrétion, il est encore possible d’apercevoir les vestiges d’une de ces pittoresques « maisons du dimanche ».