Le Château des Tourelles

| Ozanne | Foureau | Blancan | LCC | Ville Plessis Trévise | |

| 1881 ? | 1892 | 1909 | 1986 | 1990 |

Les Tourelles au fil des propriétaires

Construction du château des Tourelles par Arsène OZANNE ?

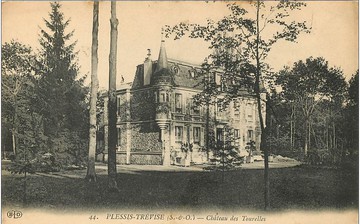

Cette belle demeure que l'on qualifie de "château" est en réalité une importante propriété bourgeoise à l'architecture typique de la fin du 19e siècle. Malgré la récente présence, dans son parc, de la statue du maréchal Mortier, duc de Trévise, on ne doit en aucun cas la confondre avec la résidence de celui-ci, le château de La Lande, qui a été démantelé en 1943. (Pour compléments, se reporter à la page La Lande : du Prince de Conti au Maréchal Mortier)

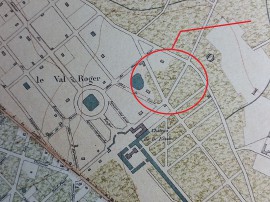

Sur les plans ou cartes antérieures à 1880, le secteur où a été construit la résidence des Tourelles, est matérialisé sous la forme de bois, formant une excroissance du Bois Saint-Martin.

En 1876, Arsène Ozanne est un important propriétaire terrien et un financier averti qui possède, entre autres, le Château de La Lande, le parc, l’étang du Val-Roger ainsi que nombre de terres environnantes, ce jusqu’à la limite de l’avenue de la Maréchale et du Bois Saint-Martin. La parcelle sur laquelle sera édifié le Château des Tourelles en fait donc partie.

Au-delà, il possédait bien d’autres terres, situées sur un large territoire autour de l’actuelle place Courteline, sur la commune de Champigny-Coeuilly, où la rue Auguste Blanqui a porté son nom durant plus d’un demi-siècle. Le prénom de son épouse Clara, reste également présent dans notre commune par son prénom qui a baptisé une de nos avenues et la zone industrielle qui y est située. Une avenue de Coeuilly porte également son prénom.

En 1881, Arsène Ozanne et sa femme Clara sont recensés avenue de la Maréchale, ce qui peut correspondre aux Tourelles. En 1882, le château de La Lande et ses dépendances sont vendus à Ambroise Sinadino, un financier grec.

Selon le recensement de la population de 1886, ils habitent désormais avenue de la Maréchale. On a tout lieu à penser qu'il s'agit de la propriété dite "des Tourelles".

Le plan d’état-major de 1887 est le premier plan attestant de l’existence du château des Tourelles. Il est dès lors légitime de penser que c’est Arsène Ozanne qui entreprit la construction de cette bâtisse. Son architecture est typique des importantes propriétés de cette fin du XIXe siècle. Son nom est commun à maints petits châteaux à tourelles dites en poivrières, édifiés en France à cette époque.

A ce jour, aucun autre document n'a permis d'attester si c'est bien Arsène Ozanne qui l'a construit et à quelle date.

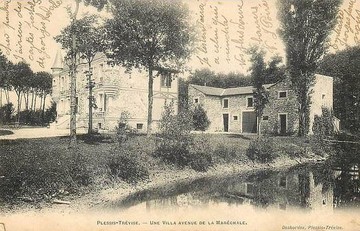

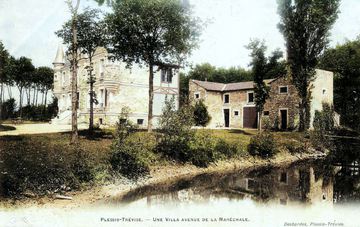

L'édifice et ses annexes ont été construits dans la partie la plus proche du bois, à

l'angle des avenues de la Maréchale et de la route de Combault (avenue des Tourelles aujourd'hui). Mais le parc s'étendait initialement jusqu'à l'avenue du Domino Noir. C'était donc une très grande

propriété. On note déjà deux entrées.

Son architecture est typique des importantes propriétés de cette fin de XIXe siècle. Son nom est commun à maints petits

châteaux à tourelles, dites en poivrières, édifiés en France à cette époque.

La rumeur populaire colportait que des éléments d’aménagements intérieurs avaient été

prélevés au château de La Lande, comme la monumentale cheminée en bois sculpté du rez-de-chaussée. Nous avons la certitude qu’il n’en est rien : Mme Forrestier qui est arrivée au château en 1910 a

témoigné que cette cheminée avait toujours été présente. Les derniers habitants du château de La Lande nous ont confirmé qu'il ne manquait aucune cheminée dans le château. D'autre part, cette

cheminée correspond tout à fait au style renaissance très en vogue en cette fin de 19e siècle et n'a rien de commun avec les cheminées en marbre du château de La lande.

La mare du rond-point du Val Roger est restée longtemps bien connue sous le nom de « mare aux ânes ». Facétie populaire ou liaison hasardeuse ? Il s’agissait en fait de la mare à Ozanne, nom de son ancien propriétaire.

1892 - 1909 : Les Foureau sont les nouveaux propriétaires

En 1892, Arsène Ozanne vend Les Tourelles à Alexandre Amable Foureau (qui, à cette date, possède plusieurs propriétés à Plessis-Trévise) et il s’installe à peu de distance, dans l’avenue du Château (avenue Jean-Claude Delubac actuellement).

Alexandre Amable Foureau était un ardent défenseur de l'indépendance du Plessis-Trévise. Il a fait partie, en compagnie d'Arsène Ozanne, des délégués revendiquant leur autonomie.

Alexandre profitera peu des Tourelles. En 1896, il décède, à l'âge de 43 ans, sans voir la concrétisation de son militantisme.

Il laisse derrière lui sa femme Léonie et 4 enfants : Alexis (22 ans), Clémentine (20 ans), Maurice(17 ans) et Georges (13 ans)..

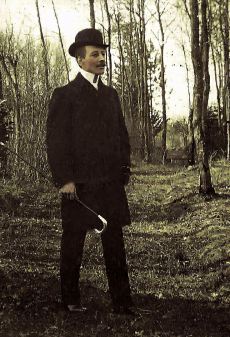

Georges Foureau, né en 1883 à Paris, est le benjamin de la famille.

À partir de 1900, il remporte de nombreuses compétitions de course à pied et de marche.

En 1904, il obtint un diplôme signé Henri Desgrange pour avoir couvert 100 km à pied en 20 heures. Il fut également un membre très actif du Racing-Club de France avant de devenir juge de marche aux jeux olympiques de 1924.

En 1903, employé dans la manufacture d’articles et vêtements pour sports Tumner, il y fonde l’Association Athlétique Tumner qu’il représente vaillamment dans diverses compétitions. Il remporte brillamment, sans préparation, les 40 km de la Course de la Nouveauté (Paris-Enghien) réunissant plus de 800 participants. Le célèbre couturier Redfern, qui dispose d’une branche de vêtements dédiés aux sports, le charge de diriger l’entrainement de son équipe féminine. Celle-ci gagnera le challenge de la Marche des Midinettes (surnom donné aux jeunes couturières parisiennes).

Entre 1904 et 1907, il effectue son service militaire à Bône en Algérie où il continue de remporter diverses compétitions. Marie Louise Cosandier, résidant dans cette même ville, deviendra sa femme en 1907. Après son service militaire, ils restent vivre à Bône. En témoigne son permis de conduire établi en 1910. La première guerre mondiale le mobilise de 1914 à 1919, période durant laquelle il effectue plusieurs campagnes en Algérie.

Revenu en métropole, passionné par la politique, il est élu Maire du Plessis-Trévise, le 17 mai 1925. Il poursuivra en quelle sorte la mission de son père.

(pour compléments , se reporter à la Galerie des Portraits, portrait de Georges Foureau).

1909 - 1986 :

La famille Blancan est propriétaire des Tourelles

Paul Blancan, nouveau propriétaire du château des Tourelles, est alors marié à Catherine Weingartner veuve Mostberger et mère de Marguerite, une petite fille de 5 ans. Celle-ci sera adoptée tardivement en 1927, à l'âge de 23 ans par Paul Blancan, assurant ainsi sa succession.

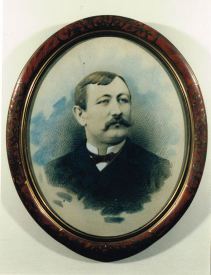

Paul Blancan doit à son père, un important héritage professionnel et financier :

Charles Edouard Edmond Blancan était domicilié à Paris, Faubourg Saint-Denis. En 1870, à la mort d'un certain Monsieur Dinier, propriétaire d'une société de papeterie spécialisée dans la fabrication d'enveloppes et le façonnage du papier, Marie Dimier, sa veuve ne pouvant assumer seule la bonne marche de la fabrique vend son négoce à Charles Blancan, tout en restant associée avec lui pendant encore quelques années. En 1876, à l'expiration du contrat d'association, le chiffre d'affaires a doublé. Charles Blancan reste alors seul propriétaire et continue de développer l'activité de la papeterie. En 1889, son chiffre d'affaires est de 1 800 000 francs contre 400 000 francs, trois ans auparavant. L'entreprise compte alors 300 ouvriers, tous assurés gratuitement contre les accidents du travail. En cette même année, une Médaille d'Or à l'Exposition Universelle viendra le récompenser. Il développera ensuite la fabrication de papier artistique (papiers à lettres décorés, cartes de publicité, cartes "Christmas" et autres produits qui n'étaient fabriqués presque exclusivement qu'en Allemagne et en Autriche).

La place vient à manquer. En 1899, Il fait construire une grande usine de papeterie au 35, rue de Montreuil à Pantin, celle-ci emploiera jusqu'à 500 personnes (hommes , femmes et enfants). Cette usine dotée de tous les équipements modernes de l'époque, sera alors l'une des plus importantes de France, voire du monde : en effet, chaque jour, 1 400 000 enveloppes sont produites.

Charles Edouard Blancan est également un personnage public important : Vice-président de la Chambre Syndicale du papier et des Industries qui le transforment, Expert en Douane, Arbitre près du Tribunal de Commerce de la Seine, Vice Président du Comité d'admission et du Comité d'installation de l'Exposition Universelle de 1900. Il sera fait chevalier de la Légion d'Honneur en 1901.

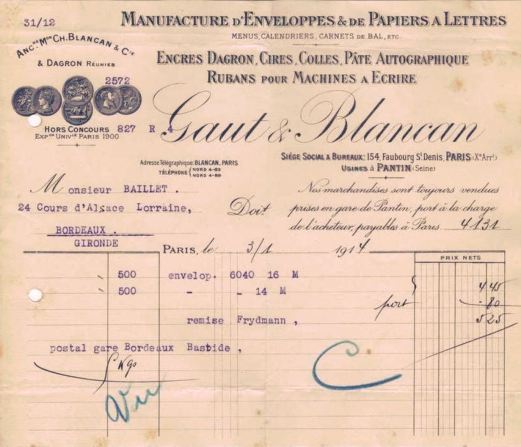

En octobre 1903, le Bulletin général de la Papeterie annonce que "Charles Blancan se retire laissant la suite de ses affaires à ses fils et à son gendre (Albert Gaut) auxquels il cède tous ses droits dans la société. La raison sociale devient Gaut et Blancan, son siège est toujours à Paris, 126 faubourg Saint Denis. La manufacture d'enveloppes reste également à Pantin".

Selon les documents écrits que nous avons pu retrouver, Albert Gaut dirigera la société pendant de nombreuses années.

Charles Edouard Blancan décède en 1916 à Paris. Ses obsèques auront lieu dans l'intimité.

En 1918, Jean Coutrot entre dans l'entreprise familiale par son mariage avec Annette Gaut, petite-fille de Charles Blancan, mais il se tourne vers d'autres horizons et s'intéresse beaucoup à l'organisation scientifique du travail. Il deviendra Ministre de l'Economie Nationale du Front Populaire.

En 1922, l'entreprise est toujours dirigée par Albert Gaut.

Aperçu des Tourelles au début des années 1900

En 1910, peu de temps après son installation aux Tourelles, Paul Blancan publie une petite annonce par laquelle il recherche un chauffeur pouvant conduire son automobile De Dion-Bouton, moyennant 110 francs par mois non logé. Laurent Forrestier habitant Chaumes en Brie, en Seine et Marne, répond à l'annonce. Retenu, il emménage avec femme et enfants au Plessis-Trévise, vraisemblablement, à la fin de l'année 1911. En effet, le 11 juillet 1910, un des enfants Forrestier, âgé de 16 mois est mentionné, décédé à Chaumes en Brie, permettant ainsi de situer la famille encore présente sur cette commune à cette date. Début de l'année 1911, la famille Forrestier est encore recensée à Chaumes en Brie. Ils vont d'abord résider à proximité des Tourelles, dans une des maisons jumelles en pierres meulières de l'avenue de la maréchale.

Puis en 1914, Paul Blancan soucieux du confort de son employé fait construire un pavillon de gardien à l'angle des actuelles avenues Jean-Claude Delubac et des Tourelles afin d'y loger son chauffeur et sa famille. (Ce batiment visible sur la vue aérienne de 1933, sera démoli lors de l'achat de la propriété par la ville).

Remarquez par ailleurs combien le secteur dit du Val Roger était encore très peu construit à cette époque.

Fernande, l’ainée des enfants Forrestier, née en 1906, a deux ans de moins que Marguerite, la fille des maîtres de maison. Elles deviennent rapidement d’inséparables compagnes de jeux. Dès l’âge de douze ans, Fernande contribue activement aux petits travaux des Tourelles et aide le personnel de la maison Blancan.

Paul Blancan est mobilisé pendant la première guerre mondiale d’août 1914 à décembre 1918. Catherine et sa fille Marguerite se réfugient au Mans. C'est la famille Forrestier qui assure le gardiennage des Tourelles.

Paul est, à cette époque, vice-présient de l'association La Vaillante (Association de gymnastique et tir).

Voir notre article sur cette association en cliquant ici.

Peu après la fin de la guerre , Paul Blancan tombe gravement malade, frappé d’une amnésie irrécupérable.

En 1935, Paul Blancan décède, après avoir souffert pendant 16 ans d'amnésie. Fernande Forrestier, handicapée de la hanche, devient dès lors, la dame de compagnie de Catherine, sa veuve.

Paul Blancan laisse la réputation d'un homme estimé, aimable, cultivé ainsi que celle d'un industriel actif.

En 1943, Catherine Blancan, décède à son tour, laissant en héritage la propriété des Tourelles à Marguerite,

sa fille.

En 1947, Marcel Alexandre, le mari de Marguerite, meurt des suites d'un cancer des os. D’origine juive, il s’était converti au catholicisme lors de son mariage, ce qui lui épargnera la déportation après son arrestation aux Tourelles en 1944.

En 1957, Marguerite vend près de la moitié du parc pour la construction d'un lotissement pavillonnaire par les "Castors" de la police (mouvement d'autoconstruction coopérative né après la seconde guerre mondiale).

C'est également à cette date que Marguerite se marie en secondes noces avec Emile Joseph Robineau, pharmacien de profession.

D'importants travaux de rénovation et de décoration sont entrepris à cette époque au château.

Le 9 décembre 1986 voit la disparition de Marguerite à l'âge de 82 ans. Fernande perd une amie fidèle auprès de laquelle elle vivait depuis 75 ans. Elle va continuer, vaille que vaille, à administrer cette vaste demeure comme elle le faisait depuis quelques années alors que Marguerite avait de moins en moins l'énergie pour le faire.

Marquée par le décès de ses deux époux, Marguerite avait fait donation par testament de la propriété à "la Ligue Nationale Française contre le cancer" avec toutefois, la clause que Fernande puisse y demeurer jusqu'à sa mort.

Fernande restera aux Tourelles encore 16 mois avant que les difficultés physiques, l'âge et la solitude la poussent à terminer ses jours à la Résidence pour personnes âgées Conti. Elle disait y apprécier le calme, la vue sur le canal et le parc Mansart qui lui rappelait Les Tourelles .

Elle s'éteint le 8 juin 1990, à l'âge de 84 ans, dans la sérénité du devoir accompli, ayant consacré quasiment toute sa vie aux Tourelles et à son amie Marguerite.

Aperçu des intérieurs en 1990

1990, Le château des Tourelles devient Patrimoine communal

Le 4 avril 1990, exerçant le droit de préemption qui avait été acté plus d'une décennie auparavant, la ville du Plessis-Trévise devient propriétaire du Château des Tourelles. L'essentiel du beau mobilier et des collections qui meublaient les lieux, est vendu aux enchères en salle des ventes au profit de la Ligue contre le Cancer. Durant les dernières décennies, les occupantes ont eu bien des difficultés à entretenir ce grand domaine. Après le départ de Fernande Forrestier, le château et le parc sont en quasi abandon et se dégradent.

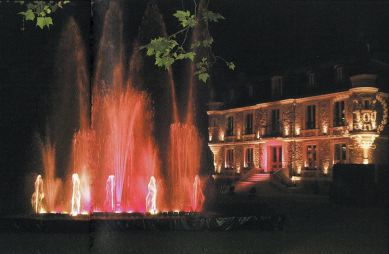

Lors de son intégration dans le patrimoine communal, la ville entreprendra de très importants travaux de rénovation et d'aménagement tant intérieurs qu'extérieurs, afin de transformer ce site en un magnifique lieu consacré à la culture et à la détente. La ville du Plessis-Trévise s'est ainsi vue décerner, en 1998, le prix départemental récompensant les efforts entrepris pour l'amélioration du cadre de vie, principalement par la réhabilitation du patrimoine historique.

A l'intérieur, salons, salle à manger, chambres, tapisseries font place à de vastes salles plus adaptées aux expositions. La cheminée monumentale et sa décoration sont toutefois conservées, dernier témoin du riche passé de cette demeure (seul le médaillon a été refait au plus près de l'original) ainsi que certaines cheminées en marbre au 1er étage.

A l'extérieur, un ravalement est effectué, la toiture refaite. Les dépendances sont aménagées en ateliers d'Art.

La maison du gardien, gênant la visibité de la circulation à l'angle des avenues, est démolie. Le parc est embelli et les grilles sont restaurées.

Le 11 septembre 1997 a lieu l’inauguration des lieux rénovés, à l’invitation du député-maire Jean-Jacques Jégou en présence de l’ancien ministre de la culture Philippe Douste-Blazy, du Préfet du Val de Marne Francis Idrac et des élus des villes environnantes et d'un nombreux public.

Dorénavant, des expositions d’Art ont lieu tout au long de l’année dans le château. Le parc, ouvert au public, fait le bonheur des promeneurs, visiteurs et mariés qui y trouvent là un site d’exception pour se faire photographier. En 2009, la majestueuse statue du Maréchal Mortier, Duc de Trévise, châtelain de La Lande, est érigée dans le parc.

Depuis le 17 septembre 2022, il est possible de découvrir librement l’histoire de cette belle propriété grâce à une exposition permanente de la Société Historique du Plessis-Trévise, qui se tient au rez-de-chaussée du château, dans la salle de la remarquable cheminée.

Plusieurs panneaux présentant la famille Foureau ont également été apposés dans le parc.