Le charbonnier

Initialement, un charbonnier était celui qui fabriquait du charbon de bois dans les forêts ou encore celui qui travaillait dans les mines de charbon. Mais, au 20e siècle, et encore aujourd’hui dans la mémoire populaire, le charbonnier est le marchand de charbon, celui qui livrait les sacs de charbon directement à la cave.

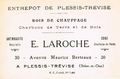

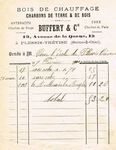

Au Plessis-Trévise, en août 1900, Ernest Laroche, prend la succession de Eloi Buffry (ou Buffery), marchand de bois de chauffage, de charbons de terre et de bois.

Il s’installe alors avec sa petite famille au 13, avenue de La Queue en Brie (actuelle avenue Maurice Berteaux).

Sa petite entreprise perdurera pendant plusieurs dizaines d'années. En effet, quand il s'arrêtera, ses descendants prendront la relève sur plusieurs générations ; d'abord ses deux fils jumeaux Roger et André puis ensuite Lucien,le fils de Roger aidé de son cousin.

Nous tenions tout particulièrement à les remercier pour les nombreux documents et témoignages qu'ils nous ont laissés permettant d'illustrer abondamment cet article.

Ernest Laroche et ses descendants ne furent pas les seuls marchands de charbons sur le Plessis-Trévise. Citons :

- Félix Liabastre (avenue de la Queue en Brie),

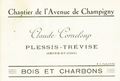

- Claude Corneloup (avenue de Champigny),

- A. Guillot (avenue de la Maréchale),

- Lucien Galet (avenue Thérèse).

Petits rappels sur l'usage du charbon avant de replonger dans l'histoire de nos charbonniers au Plessis-Trévise.

Le charbon, combustible indispensable pendant la première moitié du 20ème siècle

À Paris, fin du 19ème siècle, la profession de charbonnier était passée aux mains des Auvergnats. C'est probablement par imitation plaisante du parler auvergnat (un

« charbonnier » se disait « charbougnat ») que le charbonnier en vint à s'appeler « bougnat ».

Jusqu’aux années 1950, le moyen de chauffage le plus en usage, était la cuisinière (dans et pour la cuisine), le poêle dans les autres pièces.

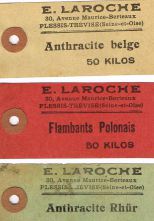

Le combustible utilisé se présentait sous forme d'agglomérés de charbon. Ces agglomérés avaient des formes diverses. Ils étaient livrés par sac de 50 kilos.

Commande était passée au bougnat. Il arrivait les yeux brillants et les dents éclatantes dans un visage noir de poussière de charbon. Sac sur le dos, il grimpait les étages ou descendait à la cave autant de fois qu'il fallait pour répondre à la commande. On a vu des personnes habiter au quatrième étage d'un immeuble, c'est-à-dire sous les combles, et commander trois cents kilos de charbon. Ces personnes avaient évidemment établi leur «réserve à charbon» dans le grenier. Pas question de descendre à la cave le seau de charbon à la main. Restait donc au bougnat de procéder à la livraison, c'est-à-dire de monter six fois cinq étages avec 50 kilos sur le dos.

La cave à charbon était aussi indispensable que les autres pièces de la maison et nécessitait un aménagement particulier qui correspondait à sa fonction.

En ville, une trappe ménagée dans le trottoir permettait son approvisionnement depuis l'extérieur. Conçue comme un grand bac bordé par un muret, elle permettait de remplir les seaux à charbon sans salir ses vêtements, ses chaussures et toute la maison. Le volume de la cave devait permettre l'entreposage d'une quantité de charbon suffisante pour couvrir les besoins annuels en combustible car la saine gestion d'une maison exigeait que l'on constituat ses réserves en été, lorsque le charbon était moins cher.

Dans les demeures bourgeoises, plusieurs caves à charbon étaient souvent aménagées, destinées à des qualités différentes de combustible, ainsi qu'une cave à bois où s'entassaient les fagots servant à l'allumage du feu. Descendre à la cave pour remplir les charbonnières (seaux à charbon) en tôle, à la pelle, était une corvée de chaque jour.

Dans les années 1920-30, la grande majorité des ménagères utilisaient un fourneau à charbon. La cuisine est alors le cœur de la maison. C’est la seule pièce de la maison où règne une douce chaleur. Pour « faire de la vraie cuisine », il fallait donc, hiver comme été, allumer la cuisinière à charbon, ce qui, en été, constituait une source de chaleur très pénible à supporter. C’est sur cette cuisinière que mijotaient pendant des heures soupes et ragoûts. Il fallait pour cela alimenter régulièrement le feu à coups de grosses pelletées de charbon, tisonner les boulets incandescents après avoir retiré les cercles de fonte avec le pique-feu. C’était aussi sur le fourneau que l’on mettait à chauffer les fers à repasser en fonte. Le degré de chaleur en était apprécié en approchant le fer de la joue après avoir eu soin d’entourer la poignée d’un linge afin de ne pas se brûler. Sans oublier, une fois par semaine, d’y faire bouillir la lessive dans la lessiveuse à champignon.

On utilisait également un poêle à bois, le « Mirus » muni de petites vitres en mica qui permettaient de voir les flammes qui ronronnait joyeusement. En ôtant le couvercle de fonte qui le surmontait, on pouvait disposer, sur la plaque de tôle du dessus, une bouilloire pour l’eau chaude de la toilette.

Cependant, avant d'en arriver là, le charbon avait déjà fait l'objet de nombreuses manipulations humaines...

Petites histoires de charbonniers au Plessis-Trévise

Lucien, fils de Roger Laroche et petit-fils d'Ernest Laroche, évoque son rude labeur de charbonnier :

« Mon père m’a mis au charbon quand j’avais 14 ans. Il m’a dit : Tu vas m’aider, tu vas aller garer les sacs, tu ne vas pas les porter, tu vas les tenir. On avait toute la poussière dans la figure. J’étais au boulot à 4 ou 5 heures du matin. Le charbon arrivait par chemin de fer en gare de marchandises de Villiers. On ne savait pas d’avance à quel moment. La gare nous téléphonait pour nous dire qu’un wagon à notre intention, était arrivé. J’ai vu commencer à faire les wagons à 3 heures du matin. C’était des trains de 1000 tonnes. Ils ne pouvaient stationner en gare plus d’une journée. Si on dépassait le délai imparti, on payait un droit sur le stationnement du wagon en souffrance. Un wagon faisait 20 tonnes. On le mettait à la pelle en sacs de 50 kilos. A midi, à 3 gars, les 400 sacs étaient chargés dans le camion et remis en tas dans le chantier ».

« Il y avait toutes sortes de variétés de charbon. Il y en avait qui se tenait plus longtemps, on les prenait pour le chauffage et les autres pour les cuisinières.

Le boulet c’était le moins cher, beaucoup en achetait.

L’anthracite était plus dur mais plus cher.

On accrochait des étiquettes après les sacs qui indiquaient la catégorie du charbon et le poids.

Les gens prenaient souvent plus d’une tonne, en plusieurs variétés, qu’il fallait décharger dans les caves, par sacs de 50 kilos portés sur le dos ».

Nous livrions chaque année, 750 kilos d’anthracite, 250 kilos de T16 et 500 kilos de boulets à l’Ecole du Centre.

Georges Roussillon, qui fut instituteur à l'Ecole du Centre, témoigne :

"Chaque salle de classe était équipée d’un poêle à charbon, genre « Godin » cylindrique, protégé par une cage grillagée pour éviter le contact des élèves et les risques de brûlures.

Son emplacement variait selon les désirs des maîtres."

" Quand je suis arrivé en 1943, le poêle était au milieu de la classe. Je trouvais cela très gênant. Je l’ai donc mis dans un coin, au fond de la classe.

En période hivernale, un cantonnier venait tôt le matin pour allumer les poêles afin qu’il règne une température suffisante à l’arrivée des élèves. Un seau à charbon plein permettait à l’enseignant de recharger le poêle si nécessaire.

Les élèves aimaient bien aller chercher le charbon dans la soute avec le seau. C’était une récompense plutôt qu’une corvée.

Il fallait veiller à ne pas trop charger le poêle en charbon pour permettre le nettoyage et le décendrage, par le cantonnier, après les classes. Sinon, il devait venir plus tôt le matin pour y procéder." [ Georges Roussillon]

Lucien Laroche poursuit son témoignage ...

"Dans les années 1940, nous livrions aussi du bois venant du Bois Saint-Martin. Nous déchargions également des wagons en provenance du Morvan. Le bois nous arrivait en 1 mètre, mais les gens voulait des buches de

50 cm pour leur poêle à bois Mirus, il fallait donc tout recouper ".

Il semble, au vu des documents suivants, que cela amena quelques soucis....

Et Georges Roussillon de conclure sur ce sujet :

"Dans les années 1960, les poêles à charbon laisseront place aux poêles à mazout (fabriqués au Plessis-Trévise par les Etablissements Rouquet, avenue du Général de Gaulle, face à la propriété Priolet) plus souples d’utilisation. Enfin en 1972, l’Ecole du Centre sera dotée du chauffage central ".

L’avènement du chauffage au mazout, de la cuisine au gaz et à l’électricité a signé le déclin du charbon. Petit à petit, la reconversion a été nécessaire. Les mines de charbon ont été progressivement fermées, le charbonnier a disparu avec elles.