Sauver ou Périr !

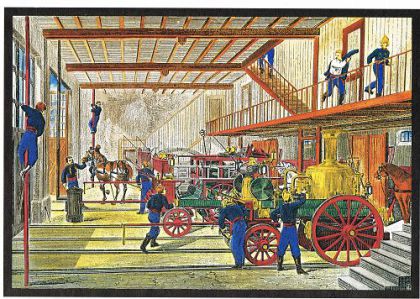

Dès que l’homme a maîtrisé le feu, il s’est fait un ami précieux mais aussi un ennemi redoutable. Les premières habitations, avant d’être de pierre et tuiles, étaient faites de bois et branchages donc éminemment vulnérables aux risques d’incendie. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la couverture d’une maison en tuiles constitue d’ailleurs un atout que les notaires avancent volontiers comme argument de vente. Ainsi, la lutte contre les incendies devient rapidement une préoccupation de toutes les époques conduisant les seigneurs et les responsables des villes à organiser des moyens d’intervention rapides et efficaces.

Le terme « pompier » fait référence aux pompes et il est vraisemblable que ce moyen a été utilisé avec des engins à bras un bon siècle avant notre ère et que des tuyaux en cuir ont servi dès le XVIIe siècle. Quant au mot « sapeur », il rappelle que le meilleur moyen d’éviter la propagation des sinistres, consistait ni plus ni moins qu’en l’écroulement pur et simple des maisons alentour "par sape", c’est-à-dire démolition de la base des édifices. Puis des systèmes de surveillance et de rondes, de jour comme de nuit, et de stockage d’eau à proximité des habitations ont été mis en place.

Le corps des pompiers s’est ainsi progressivement organisé, séparant d’un côté les professionnels rémunérés et les volontaires bénévoles.

Napoléon 1er a définitivement organisé les professionnels en, d’une part les civils, et d’autre part les militaires. (Lors du mariage en juillet 1810 de Napoleon 1er avec l’archiduchesse Marie-Louise, la salle de bal, mince construction de bois élevée dans le jardin de la résidence, s’est embrasée, faisant de nombreuses victimes. Furieux de l’inefficacité des secours, Napoléon prend des sanctions et crée par décret du 18 septembre 1811 le Bataillon de sapeurs de la ville de Paris, chargé des pompes à incendie de la Ville de Paris.)

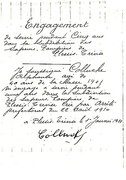

Au Plessis-Trévise, le premier registre du corps des sapeurs pompiers volontaires a été ouvert le 1er juin 1908 avec la nomination du lieutenant Perdriau (rappelons que la création de la commune date du 7 juillet 1899).

Ensuite, la création de la subdivision des sapeurs pompiers s’est opérée le 22 août 1910. Auparavant, en cas d’urgence, il fallait s’en remettre aux organisations des communes environnantes.

Le second chef de corps fut Michel Petit, entré en 1909 puis nommé à ce haut grade en 1920 jusqu’en 1936. Il sera suivi de d’Isidore Blanquet puis de René Mousse.

En 1962, le maire René Ledent prononce l’allocution qui rend hommage au courage et au désintéressement dont a su faire preuve le sympathique René Mousse depuis 1926, soit pendant plus de 35 ans. Il est ainsi mis un terme à ses responsabilités qui sont dès lors attribuées à l’adjudant René Grémillot, nommé sous-lieutenant en 1964. Ce dernier manifesta un dévouement et une abnégation totale entre 1962 et 1967.

Pour le pompier volontaire, la participation active à ce bénévolat n’est toutefois pas sans exigence et elle demande, de la part de ses membres, quelques sacrifices qu’il convient ici de saluer. L’efficacité quand il faut « être au feu », implique d’être aussi au mieux de sa forme physique et pour cela de participer aux entraînements mensuels programmés par le chef de corps.

Mais il faut en plus suivre une formation continue assidue pour s’adapter aux nouveaux matériels et aux nouvelles techniques ainsi que se conformer aux règles de plus en plus strictes en matière de secours et de soins aux personnes, sans s’exonérer pour autant des exercices et manœuvres organisés tant au plan local que cantonal.

Il y a là quelque chose de l’ordre de la bravoure quotidienne à laquelle il convient de rendre un hommage permanent et appuyé. Les fêtes de la Sainte Barbe, patronne des sapeurs et des pompiers, viennent heureusement ponctuer annuellement toutes ces servitudes par une joyeuse détente plus que méritée. Quant au bal du 14 juillet, il reste un immanquable rendez-vous populaire.

La fin de la brigade des pompiers volontaires du Plessis-Trévise

Le 1er janvier 1968, les sapeurs pompiers volontaires sont remplacés par la brigade des sapeurs pompiers de la ville de Paris en vertu de la loi du 10 juillet 1964 qui organisait les nouveaux départements d’Ile-de-France.

Le poste de secours dont relève alors la commune est situé à Noisy-le-Grand : c’est la 18ème compagnie qui est chargée des interventions.

A cette date, le lieutenant Grémillot a donné son accord pour continuer à servir en gardant le statut de volontaire dans la brigade de Noisy jusqu’à la limite d’âge permise par son grade en 1985. Personnalité doté d’une humilité sans limite et d’une bonne humeur proverbiale, il figurait parmi les citoyens remarqués du Plessis des années 1960.

« Toujours prêts », telle pourrait être une de leur devise surtout quand il faut, quels que soient l’heure et le jour de la semaine, bondir à la moindre alerte déclenchée anciennement par la cloche puis par la sirène.

Depuis, le champ d’intervention des 250 000 sapeurs pompiers (dont 50 000 professionnels) s’est considérablement élargi notamment avec leur compétence à prendre en charge les trop nombreux accidents de la circulation où ils interviennent efficacement en complémentarité avec les SAMU.