Jardins & Jardiniers d'antan

Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, de grandes propriétés se construisent sur le parc de La Lande, préfigurant le futur hameau du Plessis-Trévise.

Dans la revue « Le Tintamarre » de 1858, on peut lire :

« Une compagnie immobilière pour la vente des terrains de l’Est, laquelle compagnie sous l’habile direction de MM. Gonzalve et Ardouin, a vendu par lotissements, les terrains du domaine du maréchal duc de Trévise sis à Plessis-Lalande… Ces nombreux terrains ont donné naissance à une colonie (ndlr : c’est le terme consacré à cette époque) qui tend à devenir d’une importance réelle… Le public parisien, l’artiste et le rentier émigrent vers ce riant séjour pour y acheter ou y construire de charmantes villas puisque tel est l’engouement de l’époque ».

Une grille en fer forgé où s’accroche une clématite exubérante, de petites allées bordées de buis, des rosiers grimpants, des pois senteur s’agrippant vigoureusement aux treillages, un vieux mur recouvert de lierre, un puits sans âge, des libellules, le coassement de grenouilles annonçant la présence d’une mare, des tressages de saule opportunément appelés « plessis » entourant un potager aux saveurs quelque peu oubliées : potimarron, cardon, rutabaga, panais… Toute une poésie de couleurs, d’odeurs, de matières !

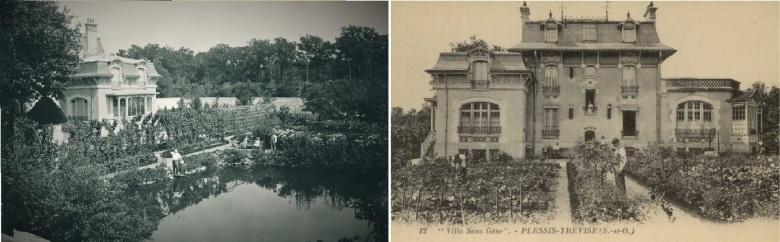

Nous sommes alors dans le parc d’une de ces grandes propriétés aux noms champêtres : Les Glycines, Les Catalpas, La Pervenchère, les Sylves, La Roseraie, La Villa sans Gêne... Ces villas, maisons de villégiature, possédaient de vastes terrains de 3 à 5 hectares. Les propriétaires parisiens ne s’y rendaient généralement qu’à la belle saison. Un jardinier, faisant office de majordome, entretenait le jardin et envoyait régulièrement à Paris, fleurs, fruits et légumes.

Une nouvelle population sédentaire s’installe au service de ces résidences secondaires.

En 1861, on recense déjà officiellement 13 jardiniers hors ceux du Château de La Lande. Ils sont bien souvent domiciliés sur les portions de territoires des communes voisines du hameau (Villiers-sur-Marne, Chennevières et La Queue-en-Brie) qui fusionneront par la suite (juillet 1899) pour constituer la commune du Plessis-Trévise.

Près d'un demi-siècle plus tard, en 1906, on dénombre 36 jardiniers indépendants. On note également la présence d'un maraicher et d'un horticulteur.

Ci-dessus : Vue sur les jardins de la "Villa Sans gêne", avenue Lefèvre, Propriété d' Auguste Mars.

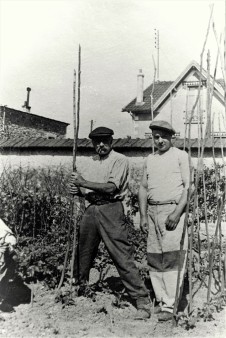

Olga Lemaire, ancienne plesséenne, nous rapporte, qu’à cette époque, son oncle Eugène, jardinier homme de confiance dans une grande propriété, gagnait 12 sous par jour, sans limite d’heures, soit l’équivalent d’un kilo de pain.

Sur le cliché de gauche : Eugène et Maurice Lemaire dans les années 1920.

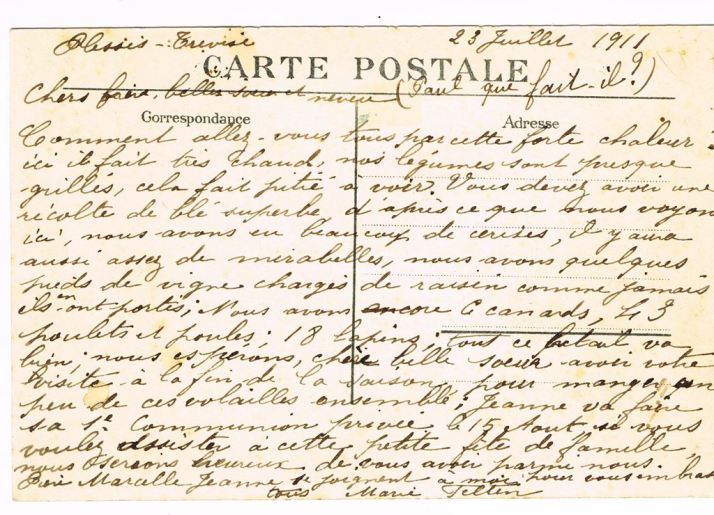

En juillet 1911, Marie Felten se réjouit de l'abondance des fruits fournis par ses cerisiers et mirabelliers, de la future très bonne récolte de ses quelques pieds de raisins mais se désole de la forte chaleur qui est en train de "griller" ses légumes ...

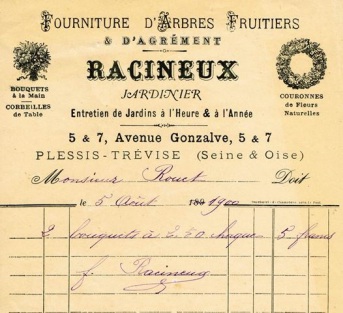

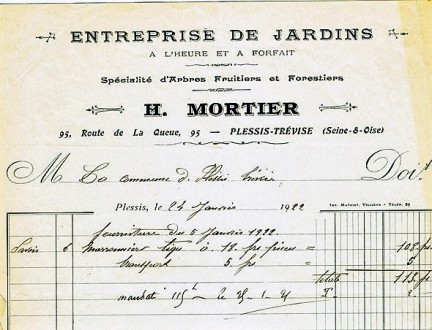

24 janvier 1922 - facture adressée à la commune du Plessis-Trévise par Henri Mortier,

installé 95 route de la Queue-en-Brie (avenue Maurice Berteaux actuelle) jardinier spécialiste d'arbres fruitiers et forestiers.

A remarquer : la fourniture de 6 marronniers-tiges ... sont-ils encore debouts ces arbres centenaires ?

Au cours des années 1940-1950, le métier de jardinier indépendant est moins présent. L’horticulture et le maraîchage se sont développés.

Un ingénieur horticole J. Bourgès exploite, avenue de Chennevières, un vaste établissement spécialisé dans la culture et le forçage d’azalées, hortensias, cyclamens et chrysanthèmes. Cet établissement emploiera bon nombre de plesséens jusqu’à la fin des années 1960.

A cette même époque, 3 maraîchers exercent encore sur le territoire communal, approvisionnant en produits frais la cantine scolaire et bien sûr les habitants.

A la fin de la seconde guerre mondiale, Georges Roussillon, alors jeune instituteur à l’École du Centre, rapporte : « En 1943-1944, c’est un vrai miracle de servir de tels repas. Mais, la commune est encore semi-rurale et les sources de ravitaillement sont locales : fermiers, maraîchers, éleveurs, aviculteurs… ».

Depuis quelques années, les jardins aménagés et entretenus « à la mode d’autrefois » font leur grand retour, y compris dans les zones urbaines, suspendus aux balcons, sur les terrasses des toits ou en petits jardins partagés au pied des immeubles. Le charme suranné de ce coin de verdure offre comme un refuge naturel et convivial, loin des tracas quotidiens.

Depuis 2014, en lisière de la commune, les anciennes terres agricoles de la Ferme des Bordes se sont ouvertes à la culture maraîchère biologique de légumes en plein champ et en serres avec vente en circuit court.