C'est l'histoire du "Grand Canal"

Le Plessis-Trévise n'est pas traversé ni bordé par un fleuve ou une rivière, pas même par un ruisseau significatif. Toutefois, le promeneur attentif du XXIe siècle pourra remarquer quelques "filets d'eau" plus ou moins remplis selon la saison, en divers lieux de la commune, ainsi que quelques mares dans les bois. S'il est très curieux, peut-être pourra-t-il également apercevoir un étang circulaire au milieu de pavillons, au rond-point du Val Roger. D'autres pourraient aussi se demander les raisons de l'appellation de la "Résidence de l' Ile Caroline" alors qu'il n'y a pas une seule voie d'eau aux alentours ?

Retour vers un passé pas si éloigné ... et un paysage très différent ...

En réalité, depuis plusieurs siècles, une partie de ces sites étaient reliés par un seul et même canal dénommé sur certaines cartes postales anciennes "Le Grand Canal". Cette appellation peut porter à sourire car aucun plesséen n'y a vu passer de bateaux (peut-être quelques barques ?) mais elle permettait de le distinguer du "Petit Canal" qui se trouvait alors dans la prolongation des douves du château et qui longeait le petit parc.

Le Grand Canal s'étirait sur un bon tiers de la commune. D'une largeur moyenne de 5 à 10 mètres vraisemblablement peu profond, il était fermé à ses deux extrémités. Il y a un siècle, il était encore visible sur toute sa longueur. De nos jours, il n'en reste que quelques petits tronçons apparents, le reste ayant été comblé ou busé au fur et à mesure de l'urbanisation.

Son emplacement figure sur de nombreux plans de différents époques. Il présentait deux caractéristiques : tout d'abord, sa parfaite rectitude, d'autant remarquable qu'il a été creusé au milieu des bois. Ensuite, la façon dont il se termine à ses deux extrêmités par un élargissement contenant une petite île circulaire.

Le Grand Canal s'étendait alors du bout du Petit-Parc du Château de La Lande jusqu'à l'avenue Bertrand (actuel Parc Mansart). L'ile Caroline constituait son extrémité Nord; géographiquement, cela correspond à l'actuelle Résidence de l'Ile Caroline située à l'angle de l'avenue Georges Foureau (anciennement avenue Caroline) et de l'avenue du Tramway.

Ensuite, il se dirigeait vers le Sud-Est, traversant l'avenue Claire (avenue Charcot de nos jours) puis l'avenue Thérèse et enfin l'avenue Saint-Pierre pour se terminer un peu avant l'avenue Bertrand, dans ce qui est aujourd'hui le Parc Mansart. Son tracé était alors quasi-parallèle à l'avenue du Général de Gaulle.

Son extrémité sud était également constituée d'un élargissement occupé par une petite ile (toujours présente de nos jours derrière l'école de musique et appelée Ile Malvina, du prénom de la seconde fille du maréchal Mortier).

A la recherche de l'origine du Grand Canal

Remontée dans le temps ...

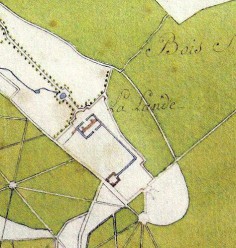

Sur ce plan dressé au XVIIe siècle, le Château de la Lande est représenté, entouré de ses douves et d'un fossé qui se prolonge en direction du sud-est avant de faire un angle droit. Cela correspondait approximativement aux limites du "Petit-Parc" du château.

Le "Grand Canal" n'est alors pas mentionné.

A noter : la présence, de l'autre coté du château, en direction de Villiers-sur-Marne, d'un petit ruisseau et d'un étang circulaire. Il s'agit de l'étang du château, illustré sur de nombreuses cartes postales du début du XXe siècle, connu au cours des années 1950-1960 sous le nom de "mare à Jarry" puis de nos jours sous le nom de l'Etang du Val Roger.

Quelques décennies plus tard, sur le plan de l'Abbé de La Grive dressé en 1740, il n'y a toujours pas de trace du canal...

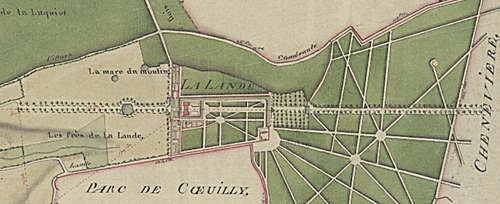

Sur ce plan de 1783, nous pouvons voir, sur la droite, partant du parc du Château de La Lande, une large allée tracée à travers les bois et les allées forestières, dans l' alignement de l'allée d'accès au château (aujourd'hui avenue du Val Roger), sur la gauche.

L'analyse de ce tracé laisse à penser qu'il s'agit de l'ancienne avenue des Peupliers, devenue par la suite avenue Ardouin, qui reliait alors les deux châteaux de La Lande et de Saint-Antoine.

Mais ... toujours pas de trace du "Grand Canal".

1819 - C'est la première carte dont nous disposons où apparait le tracé du Grand Canal.

Celui-ci part en oblique par rapport à l'allée signalée précédemment et du carré blanc (prairie). Le canal apparait comme bordé d'allées.

A ce jour, quelques écrits ont été retrouvés sur le canal mais aucun document ne permet de dater ou d'expliquer précisément l'histoire du creusement de celui-ci.

Dans une note de bas de page d'un ouvrage* daté de 1847, il est indiqué :

"Daubenton, d'ailleurs très-partisan du parcage, même sous le rapport de l'hygiène des moutons, dit avoir vu, à la porte de Paris, au Plessis-Lalande, un troupeau métis de mérinos périr de la gale et de la pourriture qu'il avait gagnées en parquant sur un terrain remué depuis peu pour faire un canal de desséchement.*

(*Cours de multiplication et de perfectionnement des principaux animaux domestiques où l'on traite de leurs services et de leurs produits" par L.F. Grognier - Ecole de cavalerie de Saumur. Leçon "Inconvénients du parcage sous le rapport des moutons - Moyens de prévenir ces inconvénients" - 1847 )

Or, Louis Daubenton, naturaliste et médecin français né en 1716, est décédé en 1799. Sachant que le mouton mérinos a été introduit en France à partir de 1765, cela signifierait que le canal aurait été creusé entre cette date et 1799. Par ailleurs, si l'on se réfère à la période du Prince de Conti et de la Révolution, si l'on tient compte que l'élevage du mouton mérinos s'est développé après 1785, cela laisse supposer que le creusement de ce canal de dessèchement daterait entre 1785 et 1795 (?).

Cet article sur Daubenton fait-il référence au creusement du Grand Canal ?

Une autre hypothèse consisterait à attribuer le creusement du canal au Maréchal Mortier.

Le maréchal est devenu propriétaire du domaine de La Lande en 1812. L'année suivante, il est de retour de la Campagne de Russie. Une rumeur raconte qu'il aurait fait construire le mur entourant sa propriété par des prisonniers russes. Comme le canal va s'étirer sur ces terres, aurait-il profité de cette même main d'oeuvre pour creuser le canal ?

Pourquoi un canal ?

Le Plessis-Trévise est situé à environ 106 m d’altitude sur un terrain argilo-calcaire, au sous-sol imperméable. Les anciens racontent qu'il était de coutume de creuser un étang pour drainer les terres afin d'y construire sa villa. Les plans de la fin du XIXe siècle mentionnent effectivement de nombreuses mares et étangs à proximité des grandes propriétés.

L'exploitation de ces terres ingrates pouvait donc justifier la présence d’un canal destiné au drainage des champs cultivés mais aussi des bois et forêts environnantes.

Différents usages du grand canal à travers les temps

Institut hydrothérapique du Docteur Fleury (fin XIXe)

Cet institut créé par le Dr Louis Fleury dans les dépendances du château de la Lande, fonctionna pendant quelques années, avant d'être saccagé lors de son occupation par les prussiens en 1870. Le principe des soins pratiqués, nécessitait alors de grandes quantités d'eau, qui à cette époque, ne pouvaient être fournies que de façon naturelle donc par utilisation des eaux se déversant dans les douves du château ou dans le canal.

(pour compléments, se reporter à l'article Guerre de 1870 et Institut hydrothérapique)

Manufacture des faux-cols et manchettes (fin XIXe, début XXe)

Le choix de l'implantation de la manufacture est probablement dû à la proximité du canal. Les travaux de fabrication requièrent, en effet, une importante quantité d'eau.

Déversoir des eaux de pluies et des eaux usées des habitations (fin XIXe - début XXe)

Depuis 1857, date du début des lotissements par J.A. Ardouin, le nombre de constructions augmente peu à peu. Il faut bien alors trouver un débouché pour les eaux usées de ces maisons.

Quoi donc de plus pratique que de les envoyer vers le canal !

Déjà la loi de 1884, attire l'attention sur l'état du canal...

Mais aussi ... lavoir

Le canal, comme les mares, sont également très fréquemment utilisés par les lavandières. Situation délicate car le lavage réclame une eau propre mais produit une eau sale !

Ainsi le 23 août 1902, la jeune municipalité de Plessis-Trévise dut renforcer la loi du 5 avril 1884 :

"considérant que le canal au lieu d’être un assainissement pour le village, est devenu un foyer d’infection à cause de matières de toutes sortes qui y sont jetées et de son mauvais entretien, invite tous les propriétaires riverains à le faire curer à vif dans le plus bref délai et interdit expressément d’y faire couler les eaux de lavage ou ménagères"

Il faudra néanmoins attendre 1915 pour qu'un lavoir privé soit installé passage des Ecoles. Celui-ci fonctionnera jusqu'aux environs de 1930.

Lieu de pêche de loisirs

Quelques cartes postales anciennes montrent des pêcheurs au bord du canal. Des témoignages relatent également la pêche aux grenouilles à l'Ile Caroline ou aux écrevisses dans l'étang du Val Roger. Il faut se rappeler qu'à cette époque le canal mesurait plusieurs mètres de largeur et semblait bien alimenté en eau. Toutefois, il ne semble pas qu'une grande activité se soit développée autour de ce passe-temps.

Le grand canal dans les années 1900

Le grand canal en 1931

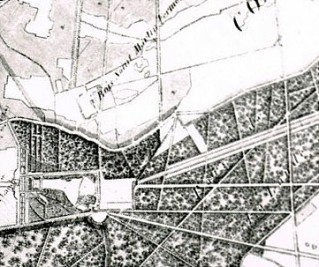

Sur cet extrait d'une vue aérienne prise par l'IGN en 1933, il est possible d'apercevoir le grand canal qui traverse le cliché sur toute sa largeur de l'ile Caroline (sur la droite) à l'actuel Parc Mansart (sur la gauche).

Le grand canal en 1973

Sur le cliché suivant, l'urbanisation est à l'oeuvre. L'ile Caroline est en bas à droite et le parc Mansart en haut à gauche. Le canal a en grande partie disparu...