Les écoles du Val Roger

Le 1er octobre 1958, dans le cadre calme et verdoyant du Parc de La Lande, s’ouvrent les Ecoles élémentaire et maternelle du Val Roger. Ce sont déjà plus de 200 enfants de tous âges qui y seront accueillis, en cette première année.

Certes, cette rentrée sera quelque peu mouvementée car les extérieurs ne sont pas achevés.

Arlette Carlier se souvient :

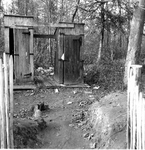

« La première rentrée de ce nouveau groupe scolaire, en 1958, avait été quelque peu perturbée : les travaux n’étant pas terminés, principalement les extérieurs. Le chemin de la maternelle et du primaire était une « rivière de boue » où les enfants pataugeaient en bottes ce qui faisait leur bonheur, mais pas celui des parents qui devaient changer de chaussures pour aller travailler. Les cours dites de « récréation » étaient un cloaque inutilisable en raison de grandes flaques d’eau. Le revêtement n’était pas encore fait.

Le plus important à souligner : les toilettes étaient 2 baraques en bois à l’extérieur. Au début de l’hiver, les enfants faisaient la queue !...

Quant à la cantine, les élèves devaient se rendre à « L’écurie de la mule », bâtiment situé à gauche du parc de l’ancienne mairie, local qui sera agrandi et recevra un mobilier plus moderne pour les circonstances. Il faudra attendre la rentrée 1971 pour bénéficier d'un réfectoire flambant neuf construit au sein même de l’école.

Naturellement, bien vite, au fil des années, les choses rentreront dans l’ordre, laissant des souvenirs indélébiles à des centaines d’écoliers.

« L’année scolaire qui commençait alors le 1er octobre, se terminait le 14 juillet. La distribution des prix avait généralement lieu le dimanche précédent la fin des classes, sous le préau, sur de longues tables décorées de papier crépon bleu, blanc et rouge. Les enseignants y disposaient les prix de leurs élèves. Tous les élèves recevaient un prix dans l’ordre du classement général de la classe. Le premier prix portait la mention « prix d’honneur », le second « prix d’excellence ». Il existait aussi des prix d’assiduité pour les élèves n’ayant eu aucune absence dans l’année. Chaque enseignant lit son palmarès. L’élève appelé reçoit son prix des mains d’un édile municipal qui lui dit quelques mots de félicitations ou d’encouragement. Cette tradition prendra fin en 1968. Les quelques jours suivants étaient consacrés à des activités diverses : rangement, nettoyage des tables, retour des livres, jeux dans la cour, activités sportives, projection de films fixes. » - Texte de Georges Roussillon

En 1958 et durant bon nombre d’années, la couture, la puériculture ainsi que l’enseignement ménager seront au programme chez les filles. Les garçons participeront également aux cours de couture en complément d’apprentissage de travaux sur bois, pyrogravure, rotin, etc.

Dans les années 1960, le protège-cahier « réclame » distribués par les marques de produits alimentaires, d’entretien, d’appareils ménagers ou autres est encore utilisé, seul le cahier du jour et le cahier mensuel sont recouverts de papier de couleur unie (généralement bleu roi) et d’une étiquette blanche. Mais, bien vite, dès 1970, les protège-cahiers en plastique de couleur feront leur apparition. Les éternelles tables dites de multiplication, encore d’actualité, figuraient en bonne place au dos des protège-cahiers papier quand elles n’étaient pas remplacées par une petite bande dessinée donnant une leçon de morale tout en vantant le produit en réclame.

Georges Roussillon rappelle : « Jusqu’en 1968, on allait à l’école 5 jours par semaine : lundi mardi, mercredi, vendredi et samedi toute la journée. Le jour de congé était le jeudi. Les écoliers étudiaient 30 heures par semaine puis 27. Les horaires d’entrée et de sortie n’ont pas changé. Chaque journée commençait par une leçon de morale. Le maître racontait une petite histoire qui permettait ensuite de dire comment on devait se conduire dans la vie à l’égard des autres ».

En 1969, la blouse est encore de rigueur pour les élèves comme pour la maîtresse, même si certaines écolières jouent les coquettes pour la photo ! La blouse grise pour les garçons et les blouses en coton fantaisie de couleur pour les filles, commencent à disparaitre pour laisser place aux blouses en nylon d’un entretien plus facile. Puis, à la fin des années 1970, les matières synthétiques des vêtements annonceront finalement la disparition des blouses.

Françoise Lacombe, qui y sera enseignante de 1987 à 2003 se remémore :

« Seize classes donc seize aventures ! Quatre cents visages, des sourires, des éclats de rire, des interrogations, des réflexions, quelques larmes aussi, des anecdotes, mille souvenirs. Des grands de CM1 et CM2 qui travaillaient avec un enthousiasme fabuleux pour devenir l’année suivante des petits de 6ème.

Des grands très soudés autour de projets communs. Ce fut, par exemple, la réalisation collective de panneaux, de frises, d’albums. Il y eut aussi l’écriture de contes par toute la classe : les premiers étaient manuscrits et illustrés au crayon de couleurs, les derniers furent imprimer à l’ordinateur. Progrès oblige … nous avions changé de siècle ! Pour la technique, il faut avouer que les enfants étaient plus doués que leur maîtresse !

Ils montrèrent, une année, beaucoup de passion aussi pour étudier un roman historique d'Odile Weulersse "Les Vagabonds de la Bastille". A partir du texte, ils créèrent un spectacle avec décors, costumes et ... invitèrent la romancière dans la classe pour le lui présenter. Elle fut ensuite assaillie de questions. Un grand moment pour eux, elle accepta même d'entretenir une correspondance avec ses petits admirateurs.

Au fil des années, différents intervenants nous ont offert leurs compétences.

En musique, Madame Charles expliqua les premières notions de flûte et fit chanter toute l'école.

En éducation physique, Marlène Louison accompagna les élèves pour créer leurs propres enchaînements de gymnastique au sol. Djamila Dimier enthousiasma tout le monde avec ses jeux collectifs.

Plus tard, on connut l'arrivée d'intervenants en langues : Madame Rouault et Anny-Claire firent entrer l'anglais dans la classe. Madame Breitenstein, à l'issue de cours d'allemand très vivants, monta en fin d'année de petites saynètes avec les enfants. Je tiens à écrire ici combien leur coopération me fut précieuse et à les en remercier.

Je n'oublie pas non plus les parents qui ont toujours été à nos côtés pour les sorties, les fêtes mais aussi ... le travail.

Pendant quelques années, au sein de l'équipe enseignante, on mélangea nos élèves en créant de petits ateliers. Ainsi, Madame Bosson était spécialisée dans le théâtre pendant que dans ma classe on dessinait et on peignait.

Le projet commun était parfois étendu à toute l'école.

Avec Madame Bajada, en juin 1989, pour la fête du bicentenaire, tous les enfants plantèrent l'arbre de la Liberté pour leurs petits successeurs et firent une farandole autour. Depuis, les autorités qui ne savaient pas ont installé une grille... Dommage ! On se rattrapa avec le thème de l'école fleurie, cher à Monsieur Fil : jardin aromatique, mini-potager, vivaces, bulbes à profusion, un arc-en-ciel de couleurs! Une approche du jardinage mais surtout la citoyenneté: coopération, respect du travail et des autres

Seize années donc d'une vie agréable partagée avec les collègues, les parents et, bien sûr, les ENFANTS ! Encore merci à tous !

Quant à l'avenir de cette petite école, pas de soucis ... car, comme toutes les écoles du Monde, grâce aux enfants, elle restera éternellement jeune !

Le 11 octobre 2008, malgré le temps frais, le jubilé des 50 ans des écoles du Val Roger permit la rencontre de nombreuses personnes de différentes générations.

Extrait du Plessis-Mag de Novembre 2008