La dernière Merveilleuse

Cet article au titre bien singulier a comme origine un article rédigé en 1898 par Arthur Heulard et publié dans la revue "La Vie Littéraire". D'après cet article, Maman Vigne, aurait vécu au Plessis-Trévise au XIXeme siècle et serait une des dernières merveilleuses.

Le texte original figure dans la galerie d'images de cette page. Ci-dessous, un résumé pour le lecteur pressé.

Quelques mots sur les merveilleuses

Dès le lendemain de la mort sur l’échafaud de Robespierre en 1794, le régime de la Convention est aboli et celui du Directoire lui succède. Après la parenthèse vertueuse et sanglante de la Terreur, une soif de vivre s’empare de cette nouvelle société : la frivolité, le luxe, l’insouciance, réapparaissent, se manifestant aussi bien dans l’extravagance des costumes de la « jeunesse dorée » que dans la frénésie des plaisirs.

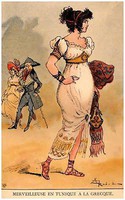

Certaines jeunes femmes de cette époque prétendent, de manière provocatrice, se draper à l’Antique, de robes en étoffe si diaphane qu’elles découvraient, plus qu’il n’est séant, les charmes naturels. Maints autres accessoires : coiffures, chapeaux, chaussures, sacs et bijoux, plus excentriques les uns que les autres, vinrent compléter ces tenues.

Parmi ces femmes, que l’on surnomma « Les Merveilleuses », leurs reines furent incontestablement Theresa Tallien, Juliette Récamier, Germaine de Staël ou encore Joséphine de Beauharnais mais aussi une certaine Madame Vigne, décrite par Arthur Heulhard, dans la « Vie littéraire » comme la dernière Merveilleuse.

Maman Vigne, un personnage bien singulier

A propos de Maman Vigne, Arthur Heulhard raconte qu’ « Elle était bien connue des parisiens qui, du printemps à l’automne fuient les tracas de la ville sous les verdures de Plessis-trévise. Elle habitait, sans qu’on sût depuis quand, car tout était mystère en « maman Vigne », une de ces maisons à toit renflé, treillagées d’un bois clair qu’on appelait au siècle dernier vide-bouteilles ou feuillées... A en juger par ce qu’elle se rappelait du Directoire, de Barras, de Mme Tallien surtout, Mme Vigne pouvait bien avoir 90 ans… ».

Elle n’avait pas sa pareille pour imiter Mme Tallien, éconduisant un muscadin (homme extravagant de l’époque) : prenant une pose outragée, ne prononçant pas la lettre « r » ainsi qu’il était de bon ton de le faire, elle s’exclamait « Sotez, monsieur, sotez ou vous auez affaie à mon maï ». De la sorte, Mme Vigne était une joyeuse ressource pour les baptêmes et les mariages qui se célébraient aux environs ! On venait exprès la chercher en char à bancs. Son bon voisin, M. Michaud, l’avait plus d’une fois assurée que l’on se moquait d’elle, mais il n’osait insister car Mme Vigne taquinée sur son plaisir, entrait en colère, se rendant malade, de sorte qu’il lui fallait se préparer 5 ou 6 sortes de tisanes de sa composition.

Cependant, la guerre de 1870 vint mettre un terme brutal aux poses plastiques de Mme Vigne. La campagne était désertée, on ne se maria plus, on ne baptisa plus, on ne priait plus Mme Vigne « de faire Mme Tallien ».

M. Michaud, resté presque seul à Plessis-Trévise, lui annonça la venue des Prussiens. Elle prêta l’oreille aux grondements sourds des canons, à l’appel cuivré des clairons. M. Michaud, tirant son foulard à carreaux, lui essuya ses yeux pleins de larmes. Le premier jour de décembre, M. Michaud transi par la gelée, vint prendre sa place habituelle près de la cheminée de Mme Vigne. Un bruit anormal montait des deux rives de la Marne. Un canon tonnait sur les hauteurs, pédale d’orgues monstrueuses sur laquelle s’appuyait le crépitement rageur de la mitrailleuse et de la mousqueterie, roulant sur le toit de la maison. « Il parait que Ducrot doit traverser la Marne et se porter sur Champigny … au Plessis, nous sommes sous la trajectoire » lui dit-il. Brusquement, Mme Vigne se leva, très agitée et d’un pas chancelant, elle se dirigea vers ses énormes armoires et ses immenses commodes, découvrant tout un musée qui tenait de la friperie, tout un magasin de modes rétrospectives.

Apparurent alors un entassement de costumes aux couleurs printanières, de robes luxuriantes, de perruques multicolores, de souliers découverts en satin ou en soie pourpre, indigo, vert de mer, d’innombrables chapeaux flanqués de plumes et de houppes… témoignages de toute une vie de labeur. Mme Vigne en une minute, s’était transfigurée. Elle apparaissait emportée par un regain de jeunesse. Elle jetait pêle-mêle, au milieu du salon, les jupes de mousseline et de gaze transparente, comme une femme pressée de choisir. Et pendant ce manège, la clameur de la bataille se rapprochait, dans le jardin les balles sifflaient, le canon faisait trembler le parquet et agitait la sonnerie de la pendule. Un obus tomba devant le perron. Mme Vigne se mit à faire le tour du salon en s’éventant majestueusement avec des rires diaboliques et des provocations de hanches, ne voyant rien, n’entendant rien autour d’elle. M. Michaud lui conjura de descendre s’abriter à la cave. « Attendez au moins que je mette mon chapeau mon ché Monsieur » lui répondit-elle.

Soudain, elle s’arrêta. La porte avait sauté sous l’effort d’un Saxon, poussé jusque-là par les hasards du combat et à qui l’étrangeté de cette mascarade intime arracha un rire gras dans un fouillis de barbe rouge. Mme Vigne le toisa et le pria de sortir comme une femme dérangée dans sa toilette.Puis, brisée, elle tomba morte sur son lit de mousseline.

On peut affirmer que le Saxon n’y comprit rien. Qu’il ne saisira, sans doute, jamais rien d’un pays où la coquetterie donne aux vieilles dames le mépris de la mort et où le ridicule même, est un aiguillon de bravoure.

Pour en savoir plus sur les événements de 1870 au Plessis-Trévise, se reporter à la page "1870 - Les prussiens à la Lande".

Quelques mots au sujet de Thérésa Tallien :

Theresa Cabarrus est née au palais de San Pedro à Carabanchel Alto, près de Madrid, le 31 juillet 1773, fille de François Cabarrus, un riche banquier d'origine française. Elevée à Paris, elle épouse à 14 ans, Jean Jacques Devin, marquis de Fontenay, libertin et joueur. Elle a grand succès à la cour et affiche alors des idées avancées.

En 1793, elle quitte Paris et se réfugie à Bordeaux dans la famille de son père et parmi ses amis Girondins. Comme eux, elle est arrêtée, mais est libérée par Tallien. Elle aide des centaines de prisonniers à échapper à la guillotine, d’où son surnom de « Notre-Dame de Bon Secours ». À nouveau emprisonnée, Thérésa est en partie à l’origine du 9 Thermidor an II : son amant, Jean-Lambert Tallien, parce qu'elle lui écrit qu'elle est condamnée, se décide à participer au coup d'État qui mettra fin à la Terreur en provoquant la chute de Robespierre.

Il va devenir son deuxième mari en 1794. Femme d'esprit, amie de nombres artistes, elle tient un salon et devient une des reines des Merveilleuses et du Directoire, avec Joséphine de Beauharnais, Fortunée Hamelin, Mademoiselle Lange et Juliette Récamier. Elle est ensuite la maitresse de Barras puis devient la compagne de Ouvrard avec qui elle a 4 enfants. Elle divorce officiellement de Tallien en avril 1802 et épouse en troisièmes noces en 1805, le comte François Joseph de Caraman, futur prince de Chimay avec qui elle a 5 nouveaux enfants.

Elle décède le 15 janvier 1835 au château de Chimay. Elle aura été Madame Tallien pendant 8 ans et princesse de Chimay pendant 30 ans.