La Communauté Emmaüs

En 1949, l’abbé Pierre crée à Neuilly-Plaisance la première Communauté Emmaüs exclusivement constituée d’hommes en situation de misère et de galère avec pour seules règles de vie en communauté : l’échange, le partage, la solidarité et la subsistance par le travail.

A sa création, la Communauté prit le nom de Sainte-Marie d'Emmaüs. Des prières catholiques y étaient dites le matin au réveil, le midi et le soir après le repas. L'abbé Pierre avait installé une statue de la Vierge Marie dans la salle à manger. Dans ce contexte, une modeste chapelle en bois sera construite tout près de la Villa Sans-Gêne. C'est là que les enfants viennent au catéchisme. La messe y est célébrée tous les vendredis soir et certains jours de fête. Les obsèques des personnes décédées à la communauté et dans la Cité ont lieu dans cette chapelle. Les obsèques de Mme Renard y seront célébrés par l'abbé Pierre le 17 août 1966.

Peu à peu, sous l'impulsion d'Anne-Marie Bastard qui succède à Suzanne Renard, la laïcité s'installe au sein de la Communauté.

En ce début d’année 1954, Suzanne Renard, que l’abbé Pierre avait connu à Casablanca en 1944-1945 alors qu’il était aumônier de l’Ecole Navale et elle, responsable de la formation des officiers féminins de la marine, vient trouver l’abbé Pierre et lui dit :

« Je veux faire pour les femmes ce que vous faîtes pour les hommes. J’ai vendu mes bijoux. Trouvez-moi un lieu, un bâtiment …».

Ce sera la « villa Sans-Gêne » au Plessis-Trévise achetée à crédit par l’abbé Pierre quelques mois plus tôt avec la garantie de son salaire de député.

A partir de mars 1954 et jusqu’à son décès en août 1966, Suzanne Renard surnommée "L’amiral", ou plus familièrement "L'amirau" en référence à ses activités passées et à son sens de l’autorité et de la discipline, y assurera avec un dévouement total, dans des conditions extrêmement difficiles, l’accueil de femmes de toutes origines, de tous milieux, de tous les horizons du malheur avec un seul but : permettre à ces femmes de se relever, de se rééduquer par le travail et de se reclasser dans la vie.

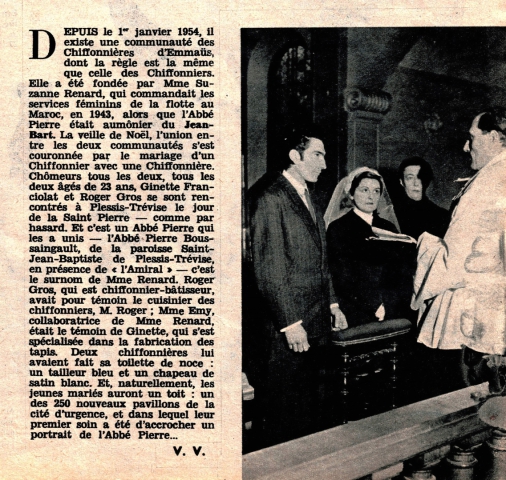

Les premières années, il y eu des postes tenus exclusivement par des hommes (cuisinier - jardinier - homme d'entretien - chauffeur (à gauche sur la photo). Mais, peu à peu, les postes de cuisinier et de chauffeur sont tenus par des femmes, puis la communauté se passe d'homme d'entretien. Seul le vieux jardinier restera à la communauté jusqu'à son décès.

En 1955-56, la communauté accueillait 40 femmes et 20 enfants. Puis, progressivement parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'organiser pour recevoir les enfants, elle n'a plus accepté que les femmes seules.

Emy (à droite sur la photo ci-dessus) fut la première femme accueillie à la Communauté :

"Elle parlait peu et s'habillait d'horripeaux... la règle était de ne pas chercher à connaître l'origine des communautaires. Cependant, j'avais appris qu'elle venait d'une grande famille bourgeoise de l'Ouest parisien, qu'elle avait été éduquée au "Couvent des oiseaux" à Saint-Cloud et qu'elle était séparée de son mari, un juge. J'avais réussi à l'inviter une fois au théâtre à Paris... j'ai découvert une femme élégante et cultivée.

Elle secondait Mme Renard (au centre sur la photo) dans ses activités. Toutes deux issues de familles bourgeoises aux valeurs traditionnelles, leurs relations étaient bien souvent tendues.

(Anne-Marie Bastard 2015)

A ces débuts, la Communauté Sainte-Marie accueillera également des familles en attente de relogement à la Cité de la Joie. Ces familles trouveront auprès de Mme Renard une sécurité, un soutien… Elle savait régler les problèmes administratifs, apporter conseil pour l’éducation des enfants, arbitrer des situations conflictuelles. Elle crée une association pour l’emploi d’une travailleuse familiale, elle reçoit les enfants de la Cité pour des activités de peinture, de loisirs, elle organise leurs vacances dans des familles d’accueil, des veillées de Noël...

Un local, équipé de machines à laver le linge, est mis à disposition des familles de la Cité. Cela rendit aux mères de famille de la Cité de réels services, à l’époque où les machines à laver étaient rares, ceci malgré bien des péripéties : grand nombre de vêtements feutrés, colorés ou décolorés, de pièces égarées et … de démêlés entre les utilisatrices ! On comprend que, dès lors, des liens étroits et indéfectibles s’établissent entre la Communauté et la Cité de la Joie.

En 1954 et durant les quelques années suivantes, les communautaires avaient plusieurs ateliers : objets de bois découpés et peints, principalement des jouets, tissage de tapis, confection de matelas en kapok puis en laine, fabrication de récepteurs de gymnastique réalisés avec des bandes de pneus et des planchettes de bois… Que de clous tordus, que de planchettes éclatées et surtout de doigts écrasés !... aboutissant vite à l’abandon de cette dernière activité !

L’atelier de rotin où les femmes créaient des pièces importantes comme des têtes de lit, des tables ou des porte-revues, deviendra désormais la principale source de revenus de la Communauté.

Puis, en 1957-1958, les communautaires ont commencé leur travail de récupération « faisant les poubelles » d’abord dans la Cité, puis dans tout Le Plessis. Cela rapportait des déchets alimentaires pour la nourriture des cochons et des poules, un peu de ferraille et des chiffons qui étaient revendus. La tâche était rude pour ces femmes. Parties le jour à peine levé, elles étaient de retour à 8 heures 30 pour travailler aux ateliers jusqu’au soir. Le rapport était faible et par conséquent la pitance était maigre.

Anne-Marie Bastard se souvient :

" Le petit plus du dimanche était un morceau de baguette viennoise acheté à la boulangerie Chouquet, place Gambetta. Même malade, chacune se levait pour cette gourmandise tant attendue"

Au tout début de la Communauté, les vitraux et les boiseries d'origine de la Villa Sans-Gêne seront vendus par Mme Renard pour faire face aux besoins essentiels des communautaires, telle que la nourriture.

En 1959-1960, la vente de vêtements, reçus en don, commence à s’organiser, d’abord à un prix symbolique aux habitants de la Cité qui avaient coutume de dire qu’ils allaient « au château » s’habiller « chez Dior », puis quelques braderies par an se mettent en place avant l’ouverture d’un magasin permanent. Parallèlement, à ces ventes, la production de chiffons d'essuyage, principalement achetés par les garages automobiles, apportera une rentabilité non négligeable.

Anne-Marie Bastard nous précise :

La Communauté n’a jamais donné de vêtements aux habitants de la Cité de la Joie.

Pour la petite histoire, les familles allaient aux distributions de la Croix-Rouge ou du Secours Catholique. Elles revenaient et nous apportaient ce qu’on leur avait donné : « ça ne valait rien, on nous en faisait cadeau ». Après un tri, nous les mettions en vente et ces mêmes personnes venaient les acheter : 1 jupe ou 1 chemisier pour 0,50 franc ou 1 franc. Mais, on le choisissait, on pouvait être exigeant ou critiquer : on achetait. J’ai toujours trouvé cela très significatif.

Mme Renard décède en 1966. La cérémonie des obsèques sera célébrée dans la modeste chapelle jouxtant la Villa sans Gêne en présence de l'abbé Pierre et de nombreuses personnes. Puis le cortège se dirigera vers le cimetière du Plessis-Trévise ou elle repose désormais.

A cette date, quatorze communautaires dont la moyenne d’âge est de 50 ans, sont présentes. Les ressources financières de la Communauté sont alors extrêmement basses.

Anne-Marie Bastard, présente aux côtés de Suzanne Renard depuis les prémices de la Communauté, prend la relève, assurant avec la même abnégation, la même passion, la direction avec l’aide de volontaires de passage. Cette Communauté exclusivement féminine, par ailleurs vieillissante, pose problème.

En 1976, Anne-Marie Bastard comprend la nécessité de mettre en place une mixité saine et équilibrante qui apportera une meilleure répartition du travail et une meilleure rentabilité.

C’est seulement en 1980, soit 26 ans après sa création que la Communauté du Plessis trouvera une situation financière relativement équilibrée. C’est aussi à cette époque qu’elle se structure. Elle est alors dirigée par un président émanant d’amis de la Communauté, un bureau de six membres et un comité d’une quinzaine de membres auxquels s’ajoute une quarantaine de sympathisants qui deux fois par an viennent aider pour les ventes exceptionnelles.

L’abbé Pierre apportera, dès lors, clairement son soutien afin que les salaires de l’équipe dirigeante soient pris en charge par les pouvoirs publics, particularité encore exceptionnelle de la Communauté du Plessis-Trévise. Ceci afin de permettre que toute la rentabilité soit réservé aux seules communautaires, à l’entretien des bâtiments et du matériel d’exploitation.

Une vaillante septuagénaire

Aujourd’hui, 70 ans après sa création, la Communauté du Plessis-Trévise mène toujours avec persévérance les mêmes combats : la lutte contre l’exclusion et la réinsertion sociale.

Les principes d’accueil sont immuables, à savoir un toit contre une activité solidaire qui fait vivre la communauté. L’association est laïque, chacun est accueilli avec humanité quelle que soient ses origines, sa culture ou sa religion.