Les premières colonies de vacances

La loi du 16 juin 1881, dite de Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique, rend l’enseignement primaire public et gratuit. Cela facilitera l’adoption un an plus tard de la loi qui le rend obligatoire. Cela aura de multiples conséquences directes et indirectes. En particulier, cela va, d’une part faire faire un bond à l’alphabétisation des Français dont la scolarisation va être à peu près totale et d’autre part cela va aussi contribuer à la « francisation » des enfants puisque l’enseignement sera dispensé en Français, les langues locales devenant interdites. Par contre coup, cela va aussi priver d’une main d’œuvre abondante et docile, l’agriculture qui est, à cette époque, le secteur le plus pourvoyeur d’emplois.

Le législateur qui n’a vraisemblablement pas voulu se priver d’un électorat important et puissant, pas plus qu’il n’a voulu se mettre à dos l’église catholique, doit consentir un certain nombre d’aménagements afin de satisfaire le plus grand nombre. C’est ainsi qu’un calendrier scolaire sera mis en place, lequel tiendra compte des impératifs agricoles mais aussi des fêtes religieuses. En 1891, les vacances scolaires débuteront le 1er août, début des moissons, pour se terminer fin septembre, fin des vendanges. Entre temps, de courtes périodes de repos permettront de célébrer notamment Noël et Pâques. Autant dire, qu’à moins de résider en zone urbaine, les "chères têtes blondes" n’auront guère de loisirs et encore moins le temps de s’ennuyer, et par voie de conséquence, de s’abandonner à l’oisiveté ou de se livrer à des activités répréhensibles. La majorité des enfants est ainsi occupée, les parents peuvent être tranquilles.

Après 1936, le monde change sous l’impulsion du Front Populaire. Une place est enfin accordée aux loisirs et bénéficie aux classes laborieuses paysannes qui sont venues grossir les effectifs de l’industrie. Les salariés vont alors pouvoir bénéficier d’un repos annuel somme toute bien mérité.

En conséquence, le calendrier scolaire va s’adapter au nouveau mode de vie et des petites vacances sont instituées : deux semaines à Noël, deux semaines à Pâques, quatre jours en février si Pâques est tard ou quatre jours à la Pentecôte si Pâques est de bonne heure. En 1950, 49% de la population exerce encore une activité agricole, il n’y a donc pas lieu de trop bouleverser malgré tout le calendrier. Pourtant, les évolutions vont conduire à déplacer les « grandes vacances », accorder des jours pour la Toussaint, et en 1972, instituer les vacances d’hiver après les Jeux olympiques de Grenoble.

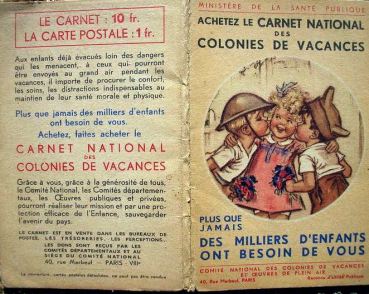

Mais, bien avant que la nécessité de prendre en charge les enfants des villes pendant les congés scolaires se fasse sentir, le pasteur Lorriaux organise la première "colonie scolaire de vacances" en 1881 à Clichy. En 1883, effrayé par « l’état de santé des écoliers étiolés au méphitisme (état malsain de l’air que l’on respire) ambiant de la grande ville », Edmond Cottinet (1824-1895, journaliste, poète, auteur dramatique) propose d’organiser des séjours à la campagne pour les plus malingres et les plus pauvres.

Il donne ainsi naissance à la pratique des colonies de vacances qui s’apparente aux courants hygiénistes et sociaux en vogue à l’époque.

Et en ce qui concerne Le Plessis-Trévise ?

La toute jeune commune du Plessis-Trévise née en 1899 n’a pas encore ce genre de préoccupation du simple fait que la population de l’époque est essentiellement rurale et que l’effectif des enfants scolarisés n’est pas trop important.

Pourtant dès 1930, soit quand même 30 ans après que la commune a été créée, on relève un courrier de la mairie à l’adresse des parents des futurs colons pour qu’ils autorisent leurs enfants à partir et que ces derniers soient pourvus du trousseau dont le contenu leur a été fourni par ailleurs.

On précise plus loin que « pour les fillettes, les coiffures à la mode (à la Ninon (sic)) est recommandée ; elle est élégante, hygiénique et propre ». La colonie se rend plusieurs années de suite à Colleville-sur-Mer dans le Calvados dans le cadre des Œuvres des Colonies scolaires parisiennes. Ces premières initiatives seront suivies de bien d’autres qui s’inscriront aussi bien dans le cadre péri scolaire que dans la cadre scolaire.

D’autres modalités, d’autres lieux de résidence perpétueront les colonies de vacances des premières heures auxquelles s’adjoindront plus tard les centres aérés créés en1973, puis dans le cadre scolaire les classes transplantées, les classes de neige et les classes vertes.

Edmond Cottinet peut regarder son idée de départ avec une certaine fierté devant le succès de son entreprise. Elle permet aujourd’hui à une très grande majorité d’enfants de profiter d’un dépaysement salutaire et, même si encore trop de jeunes n’ont pas le loisir de partir, ne serait-ce qu’un trop bref moment.

Les colonies d'aujourdhui ont bien changé : accueil des enfants dans de petites unités, programmes définis à l'avance, mise à disposition d'informations journalières à destination des parents via un serveur vocal ou messagerie. La finalité sanitaire a laissé place à un aspect éducatif avec des séjours thématiques pour acquérir des connaissances et s'enrichir personnellement.

Souvenirs de mes grandes vacances années 1930

par Claude Hamon

« Les grandes vacances s’installaient au 14 juillet jusqu’aux premiers jours d’octobre. Très peu d’entre nous partaient en vacances. Il fallait des grands-parents, oncles et tantes à la campagne, à la mer. La côte d’azur, la montagne, éloignées ne nous recevaient pas. Nous restions au Plessis. L’organisation de nos journées de liberté variait selon les semaines : glaner, faire l’herbe aux lapins dans les champs de la route de la Queue en Brie, de la Tour Pentray, de la ferme des Bordes. La cueillette des mûres dans les terrains vagues s’effectuait surtout à Coeuilly. Il n’y avait pas beaucoup de constructions. Puis, il y avait les jeux chez les uns ou les autres et même dans la rue.

Quelles belles années nous avons vécu là … à une vingtaine de kilomètres de Paris. Le Plessis-trévise commune hospitalière, nous semblait le paradis terrestre : pas besoin de clubs pour nous assister, notre imagination fertile et … sage parait à tout !»