Au temps de la Patache

Fin du 20ème, le trajet des parisiens se rendant au Plessis-Trévise, représentait une véritable expédition. Il fallait alors compter environ 2 à 3 heures de voyage. Si certaines familles bourgeoises disposaient d’un fiacre, pour les autres, il fallait prendre le chemin de fer à vapeur à Paris-Gare de l’Est jusqu’à la gare de Villiers-sur-Marne.

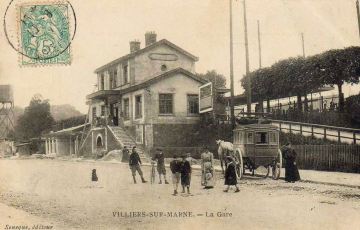

La gare de Villiers a été construite sur la ligne Paris-Mulhouse en 1857, c’est-à-dire exactement lors des premiers lotissements du Parc de La Lande par Jean Augustin Ardouin. Dès 1865, "Le Petit Journal" nous informe que onze trains à l’aller et dix au retour, desservent la station. Un omnibus de Villiers à Plessis assure la liaison avec tous les trains. Le voyage train-omnibus aller et retour ne coûte alors que 2,50 francs (soit environ 10 euros actuels).

En 1895, la Maison Petit, située avenue Gonzalve (angle avenue Thérèse et avenue du Général de Gaulle actuelle) assure cette correspondance avec un service de fiacres et diligences conséquent, puisqu’ il est alors fait état d’une écurie de 18 chevaux prêts à être attelés.

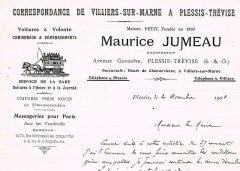

Maurice Jumeau lui succèdera.

.

Les conditions tarifaires et les horaires sont établis pour le service d’hiver et pour le service d’été. Bien évidemment, le service d’hiver est plus réduit, les parisiens en villégiature étant moins nombreux. Il est noté qu’un coupé 4 places suffira à assurer le service avec les 3 trains du matin Villiers-Le Plessis et les 5 trains du soir en sens inverse, s’il n’y a pas eu de places retenues par avance au bureau. Le prix des places est fixé à 0,25 francs pour le Val Roger et à 0,35 francs pour Plessis-Trévise (ce qui correspond à environ une heure de travail pour un manœuvrier).

Le 11 août 1910, le maire Jules Nivette, conclut un traité de gré à gré entre la commune du Plessis-Trévise et le voiturier Louis Justin Dorville. Cette convention précisait exactement le parcours à effectuer, le prix à payer par les voyageurs, le prix de chaque bagage selon son poids, les jours et horaires à respecter, semaine, dimanche et jours féries. Selon l’article V de la convention, un registre de réclamations est tenu à la Mairie, à la disposition des voyageurs, tous les jours non fériés, à partir de 4 heures du soir. Etant précisé, que les plaintes ne seront valables qu’autant qu’elles seront signées. L’article IX précise également que pour tous les trains manqués par la faute de l’entrepreneur ou d’un de ses employés, celui-ci sera passible d’une amende qui sera fixée par la Commission de contrôle nommée par la municipalité mais, cette amende ne pourra, en aucun cas, excéder 10 francs, en tenant compte du cas de force majeur. Il est également précisé, dans l’article précédent, que la commune se réserve le droit de demander le renvoi de l’employé de l’entrepreneur voiturier qui ne se serait pas montré convenable avec le public.

« La Patache* », surnom donné à cette diligence de campagne, débute alors sa belle carrière.

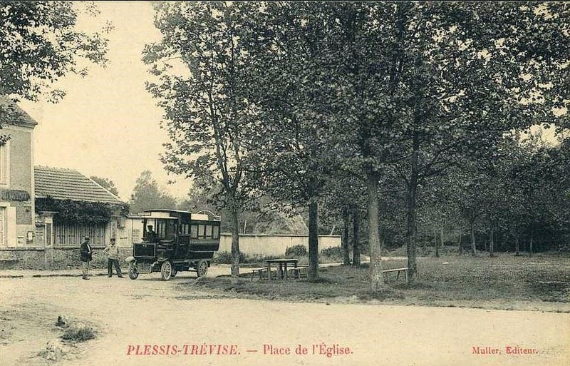

La Patache, porte en lettres très apparentes « correspondance de Villiers S/Marne à Plessis-Trévise », ainsi que lui impose l’article VI du traité conclu entre la commune et Louis Dorville.

Ce même article précise que le véhicule devra, toujours, être en bon état et propre. Les carreaux cassés devront être remplacés dans les 24 heures. M. Dorville est tenu de mettre des omnibus fermés du 1er octobre au 1er mai.

Une trompe est posée à portée de main du cocher. Elle servait très probablement, d’avertisseur lors des arrêts ?

Un de ses utilisateurs régulier, Daniel Charpentier, se souvient :

« La Patache pouvait contenir, en se serrant un peu, jusqu’à 8 personnes. Elle était tirée par 2 chevaux et s’en allait cahin-caha jusqu’au sommet de la côte, place des châlets c’est-à-dire place Courteline actuelle. Nous sommes, en effet, à cet endroit, au point culminant de la commune, soit à 106 mètre d’altitude environ. Passée la place, la Patache reprenait son élan pour s’arrêter au gré de ses clients : le long de la route de la Queue (avenue Maurice Berteaux), au rond-point des Marronniers (place Michel Bony) avant de s’engager dans l’avenue Marbeau pour s’arrêter protocolairement devant la maison de Monsieur le Maire Jules Nivette, à l’angle de l’avenue de Champigny (avenue du Général Leclerc). Elle tournait ensuite à gauche, empruntant cette avenue, pour rejoindre la Place des Fêtes et faire un incontournable arrêt devant l’Hôtel-Restaurant du Faisan Doré (emplacement actuel de la station service en centre ville). La Patache reprenait ensuite sa course par l’avenue Gonzalve (aujourd’hui avenue du Général de Gaulle) jusqu’au terminus de la place de l’Eglise (actuelle place de Verdun).»

« Un autre moyen de transport depuis Paris, consistait à emprunter le tramway depuis le Cours de Vincennes, près de la station de métro "Porte de Vincennes" (Il s’agit là du départ ou du terminus de la première ligne de métro nouvellement construite qui traversait Paris, de la Porte de Vincennes à la Porte Maillot).

Nous traversions la ville de Vincennes, le Bois, Joinville-le-Pont, pour arriver à la mairie de Champigny-sur-Marne. Là, il ne nous restait plus qu’une bonne marche de 4 kilomètres pour parvenir au Plessis, à la Tour Pentray. Ce n’était pas un souci, nous marchions beaucoup à cette époque, d’autant que la promenade était bien agréable. Les quelques parisiens dont j’étais, amoureux de la campagne, chantaient tout le long du chemin. A Champigny, en haut de la route du Monument, nous étions dans la nature, au milieu des champs et des vergers, jusqu’au lieudit La Source, près de la route menant à Villiers. C’est là que commençait le parc de Coeuilly. Il fallait contourner les murs entourant le parc du château (la route passant devant le château n’était pas encore percée), puis, nous prenions le chemin du Bois l’Abbé. Qu’il était joli ce petit chemin dans la verdure, avec à sa droite les taillis et bosquets de Bois l’Abbé et à sa gauche le beau parc que l’on apercevait de l’une des entrées du château. De cette entrée, bordée de douves de chaque côté, partait une allée très large, jalonnée d’arbres centenaires, aboutissant au château. De la verdure partout, de la vie, des lapins de garenne que l’on voyait souvent traverser le chemin.

Puis, vers les années 1910, les lotisseurs sont venus. Je vois encore leur baraque devant le château, ornée d’un calicot « L’avenir de Coeuilly, terrains à

partir de 1,50 francs le mètre ». Bien vite, trop vite, mon petit chemin ne fut plus qu’un beau souvenir, face à l’avenue du Bois l’Abbé et ses 28 mètres de

bitume ! »

Le 15 novembre 1910, se constitue le « Syndicat des intérêts généraux de Plessis-Trévise » sous la présidence de Monsieur Bourgognon, auquel se joignent d’autres habitants du quartier de l’avenue de Coeuilly, dont Monsieur Charpentier qui en assurera le secrétariat.

Cette association du quartier du Bois Marbeau, délimitera ses actions par le périmètre suivant : partant de l’avenue de La Queue (avenue Maurice Berteaux), la plaine de Chennevières, puis en suivant l’avenue de Champigny (avenue du Général Leclerc) pour sa partie gauche, jusqu’à la plaine des Bordes. Dès le 8 janvier 1911, l’association s’investit afin d’appuyer les demandes précédemment émises afin d’obtenir le prolongement de la ligne de tramway depuis la mairie de Champigny jusqu’au Plessis-Trévise.

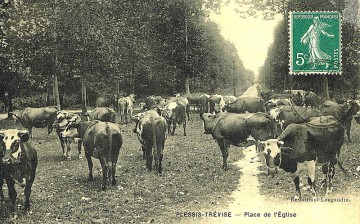

Qui dit circulation de véhicules, dit routes praticables. La jeune commune de ce début du 20e siècle dut alors faire face à l’entretien de ses chemins ruraux. Dès le 12 janvier 1900, un arrêté municipal est pris, interdisant formellement : article 1er - le passage des chevaux, vaches, ânes ou tous autres animaux susceptibles de salir ou de détériorer les trottoirs. Article 2- de laisser pénétrer ou paître des animaux sur le trottoir ou dans les fossés sur tout le territoire de la commune. Cet arrêté nous laisse imaginer l’aspect rural de la commune, à cette époque !

En 1900, un empierrage des avenues Ardouin et Marbeau est effectué par le fils Thibaudat. Puis, en 1903, une convention d’empierrage et d’entretien est passée avec Auguste Laugaudin, maçon place de l’Eglise, suivie le

23 août 1907, de l’établissement d’un cahier des charges réglementant l’empierrage et le tracé des avenues de Coeuilly, Saint-Pierre et Claire (avenue Charcot actuelle).

Le 10 aout 1908, un arrêté interdit "aux voitures de charge, de passer dans les nouvelles avenues du Plessis-Trévise où la terre est insuffisamment tassée, y creusant ainsi des ornières qu’il est très difficile de combler, ce qui rend ces avenues impraticables aux piétons les jours de pluie."

Petit à petit, les premières automobiles font leur apparition. Si bien que le 29 juin 1908, la commune prend, en application des décrets du 10 mars 1899 et du 10 septembre 1901, un arrêté réglementant la vitesse maximum

à 12 km/heure, dans les avenues de la commune.

Le 1er décembre 1916, un nouveau cahier des charges est conclu avec l’entreprise Chéron de Paris, établissant un service public de transport de voyageurs, bagages, messageries et colis postaux par voitures automobiles entre Plessis-Trévise et la gare de Villiers-sur-Marne.

La patache :

C'était initialement un navire affecté au service d'un autre plus important, pour effectuer de petites missions, porter le courrier, etc. C'était aussi un navire servant à la douane ou au fisc. Par extension, le mot désigna une grosse charrette de transport, à deux roues, non suspendue, datant du règne de Louis XI, et plus tard "les coucous", voitures à deux roues pour le transport de passagers.

Puis on appela "patache" toute voiture hippomobile lourde, lente, de mauvaise qualité, comme pouvaient l'être de vieilles diligences.

Les propriétaires ou exploitants de pataches étaient les patachiers. Ceux qui en assuraient la conduite ou la garde, les patachons, bien connus pour leur vie dissipée. [source : Wikipédia]