Source du bandeau : Musée des commerces d'autrefois de Rochefort

Apprenti Coiffeur en 1934

Roger Deseine - Le Plessis-Trévise

L’apprentissage est la plus ancienne des formations professionnelles. Jusqu’à la Révolution, les jeunes, pour apprendre un métier, sont plus ou moins pris en charge par les corporations, ancêtres des syndicats professionnels. Le système des corporations est aboli en 1791 par la loi Le Chapelier. Alors que nombre de pays européens poursuivent cette relation entreprise/formation, la France décide de couper l’enseignement technique de la production.

Pendant plus d’un siècle, rien ne se passe. La première loi sur l’apprentissage remonte à 1851. Elle tente tant bien que mal, et plutôt mal que bien, d’organiser un semblant d’apprentissage en instituant quelques règles. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1919, dite loi Astier qui est le premier texte conséquent sur le sujet.

En 1925, les Chambres de Métiers sont créées; la taxe d’apprentissage est instituée et a pour vocation de financer les premières formations technologiques et professionnelles. En 1928, une nouvelle loi institue le contrat d’apprentissage écrit. Le 10 mars 1937 est promulguée la loi Walter et Paulin qui donne aux Chambres de Métiers un rôle fondamental dans l’organisation de l’apprentissage artisanal.

En 1934, Albert Grelet est le seul coiffeur établi au Plessis-Trévise.

Son salon se situe avenue Maurice Berteaux, il a alors 63 ans et songe, peut-être, à assurer sa succession.

L’occasion de transmettre son savoir-faire se présente en la personne du jeune Roger Deseine âgé de 13 ans. Après une scolarité à l’Ecole du Centre, son Certificat d’Etudes Primaires en poche, Roger se doit d’apprendre un métier. Son père Marcel est jardinier. Il a d’autres ambitions pour son fils.

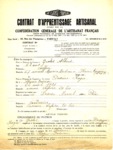

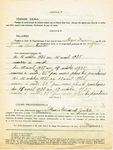

Après une période d’essai de deux mois, le 16 octobre 1934, il est conclu, entre les deux parties (Marcel Deseine représentant son fils mineur) pour une durée de deux années, un Contrat d’Apprentissage Artisanal en bonne et due forme, selon les règles établies par la Confédération Générale de l’Artisanat Français.

Ce contrat légalement contresigné par le Maire Georges Foureau, précise en 10 articles les droits et devoirs de chacun.

On y relève, entre autres, les mentions suivantes :

Engagement du patron :

« M. Grelet s’engage à prendre comme apprenti le jeune Deseine Roger susnommé, à lui enseigner successivement, progressivement et complètement le métier de coiffeur ; à se conduire vis-à-vis de lui en bon père de famille, à le traiter avec douceur et à ne l’employer habituellement qu’aux travaux et services se rattachant à l’exercice de son métier »

Engagements des parents :

« M. Deseine père promet pour le jeune Roger son fils, fidélité, obéissance et respect envers le patron et le personnel susceptible de le conseiller dans son travail, s’engage à le faire se conformer aux règlements d’atelier, présents ou futurs, et à l’obliger à aider ses maîtres dans la mesure de son aptitude et de ses forces ».

Obligations de l’apprenti :

« Le jeune Roger Deseine devra se montrer poli, respectueux et prévenant envers M. Grelet et le personnel de l’atelier où il travaille. Il devra aussi se montrer appliqué et assidu dans l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée. De plus, il aura à s’occuper du rangement du matériel et de son entretien »

Salaire :

« Pendant la durée de l'apprentissage, il sera versé au jeune Roger Deseine par M. Grelet, une rémunération basée sur les usages de la profession de coiffeur à Plessis-Trévise.

Cette rémunération consistera :

- du 16 octobre 1934 au 16 avril 1935 : nourri à midi

- du 16 avril 1935 au 15 octobre 1935 : nourri à midi, 25 francs par mois plus les pourboires

- du 16 octobre 1935 au 15 avril 1936 : nourri à midi, 50 francs par mois plus les pourboires

- du 16 avril 1936 au 15 octobre 1936 : nourri à midi, 75 francs par mois plus les pourboires. »

Conditions particulières :

« Les heures de présence sont fixées, pour les jours ouvrables, de 7 heures 30 à 20 heures, sauf le lundi, jour de la fermeture de la maison. M. Grelet ne donne pas de vacances pendant la durée de l’apprentissage ».

Cours professionnels :

« Si des cours professionnels existent à Plessis-Trévise, M. Grelet s’engage à faire suivre au jeune Deseine lesdits cours, en vue de l’obtention du diplôme de Certificat d’Aptitude Professionnel, constatant ses capacités professionnelles et permettant de mériter les avantages qui peuvent lui être offerts de ce chef ».

Depuis cette époque, bien évidemment le contrat d’apprentissage a fait l’objet de nombreux aménagements. Sa forme moderne est un contrat de travail dit d’alternance qui ouvre la porte à plus de 500 métiers. On le retrouve aussi bien dans les centres de formation techniques que dans les universités ou les grandes écoles, et dans les petites et grandes entreprises. On considère qu’actuellement 79 % d’apprentis trouvent emploi suite à leur formation.

Petit historique de la coiffure

La coiffure est un art qui relève d’un ensemble de techniques manuelles : c’est un métier artisanal. Depuis la plus haute antiquité, les métiers de la coiffure existent. Toute trace d’organisation de ces métiers se perd pendant le haut Moyen-âge ; on a vu réapparaitre leur corporation qu’au début du 12e siècle. L’ancien métier de barbier-chirurgien remonte à cette époque où la chirurgie a été condamnée par l’Eglise. Cette interdiction conduisit les marchands forains et les barbiers à n’être pas seulement coiffeur mais aussi dentiste et chirurgien. De la sorte ils arrachent les dents, soignent les cors aux pieds mais aussi les fractures et blessures diverses, les maladies de la peau. Légitimé à faire des interventions médicales, le barbier est alors une personne très respectable et considérée.

Au 16e siècle, le terme de barbier envoie à trois métiers différents : le barbier, le barbier-perruquier ancêtre des coiffeurs actuels et le chirurgien-barbier en charge de la petite chirurgie.

A partir de 1656, les premiers coiffeurs et perruquiers « purs » apparaissent à Paris où ils créent une corporation. Après la Révolution, s’achève l’époque brillante des corporations de coiffeurs. L’autonomie du métier n’apparait qu’au 19e siècle. Ces artisans ne possèdent pas encore de salon et se déplacent au domicile des clients.

En 1906, Karl Nessler invente la « permanente » où initialement les cheveux tressés sont lovés en spirales. Ce n’est qu’en 1924 que Joseph Mayer utilise la technique de l’enroulement encore utilisée aujourd’hui.

Le métier de coiffeuse n’apparait que lors de la Première Guerre Mondiale. Jusque là, le métier, comme dans beaucoup d’autres domaines, était exclusivement masculin. Les premiers shampoings sans savon apparaissent en 1933. Les premières coiffures utilisant le sèche-cheveux datent des années 1960....