L'élixir des poètes

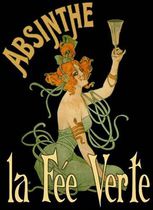

Durant plus d’un siècle, une boisson, l’absinthe, connaîtra un grand engouement dans tous les milieux sociaux. Elle deviendra la sulfureuse muse d’artistes peintres comme Van Gogh, Toulouse-Lautrec ou Gauguin, de poètes comme Verlaine et Baudelaire.

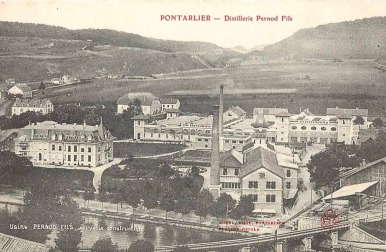

Un mystère règne autour de ses origines : Il semble que l’origine de sa fabrication soit due à une certaine dame Henriette Henriod, guérisseuse, dans le canton de Neufchâtel en Suisse, connue pour ses remèdes de bonne femme. Son élixir d’Absinthe était prescrit par le docteur Pierre Ordinaire, exilé de Franche-Comté, contre les embarras gastriques, les troubles du tube digestif et les affections de la vessie. En 1797, le major Dubief aurait racheté la formule à la mère Henriod. Associé à son beau-fils, Henri-Louis Pernod, il créa la première distillerie d’absinthe apéritive, à Couvert en Suisse. La boisson connait un succès fulgurant. En 1805, Henri Pernod ouvre la première distillerie française à Pontarlier, Pernod Fils, qui deviendra la première marque de spiritueux français.

Plutôt réservée à la bourgeoisie, ce n'est qu'après la guerre franco-prussienne de 1870, que la consommation d'absinthe commença à se répandre massivement. En peu de temps, elle devient la boisson du peuple et déchaine les passions tandis que la consommation de vin décline. On peut lire, en 1897, dans le journal "Les progrès de l’industrie humaine" :

« La liqueur la plus en usage actuellement et dont l'abus répété conduit à l'alcoolisme, c'est l'absinthe, la terrible déesse aux yeux verts, qui conduit à la folie et à l'abrutissement de ceux qui se livrent à son culte passionné. L'absinthe actuellement répandue dans le commerce est une lueur complexe, le plus souvent préparée à froid : c'est de l’alcool renfermant de l'essence d'absinthe, additionnée d'essence d'anis, d'angélique, de badiane, de fenouil, de mélisse, de lavande et d'origan. Ces derniers ingrédients sont inoffensifs; ce n'est que l'alcool et l'absinthe qui sont malfaisants dans les absinthes de bonne qualité. Mais dans les liqueurs inférieures, on y mélange de la résine et on remplace par du sulfate de cuivre, qui donne la teinte verte si recherchée des buveurs, les plantes aromatiques dont l'emploi est assez coûteux ».

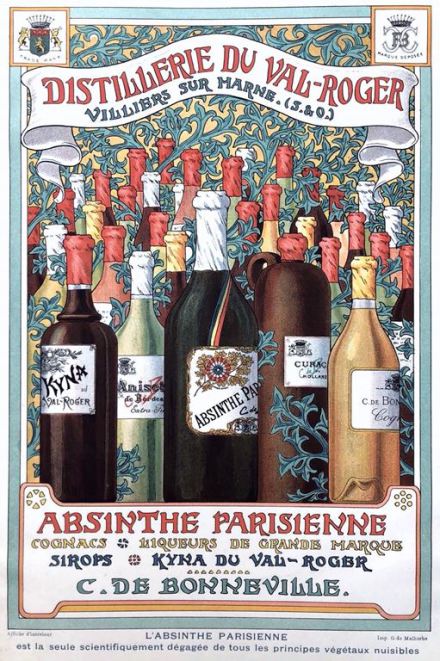

L'absinthe parisienne - Distillerie du Val Roger à Villiers-sur-Marne

L'affiche publicitaire ci-contre, illustrée par P. Gélis-Didot et Louis Malteste a été largement diffusée sous différents formats dans les années 1894. Elle est devenue aujourd’hui pièce de musée.

Celle-ci, dans l’air du temps, est volontairement très ambiguë :

Elle représente devant une bouteille d'absinthe sur laquelle est écrit le mot SANTE, une femme habillée de vert (la couleur de la Fée verte) tenant dans sa main droite un verre et de l'autre celle d'un médecin en tenue du XVIIème.

Le vieux médecin-sorcier suggèrerait-il à la jolie jeune femme, que les effets malfaisants de la consommation de cet alcool ne pourraient être qu’imaginaires …

La fée verte, surnom donné à l’absinthe en raison de sa couleur et de ses effets maléfiques, sera distribuée avec succès sous le nom d’ABSINTHE PARISIENNE C. de Bonneville.

L'affiche mentionne qu'elle provient de la Distillerie du Val Roger, située à l'époque sur le territoire de Villiers-sur-Marne.

Nous trouvons trace de la distillerie du Val Roger dans un document daté du 19 octobre 1894. Selon le recensement de 1896, Miska Ckiandi, alors la directrice commerciale de la Distillerie, réside avec son père et son frère, avenue de la Queue en Brie (avenue André Rouy actuelle). Selon une autre source, il semblerait qu'elle soit aussi ingénieur conseil et que ce soit elle qui ait mis au point le procédé pour éliminer les produits toxiques.

Faute de sources plus précises, il nous est impossible de localiser la distillerie de façon certaine. En référence aux constructions existantes à cette date, il apparait comme probable que cette distillerie était située à l’angle de l'avenue de La Queue en Brie et de l’avenue des Mousquetaires.

Dans un article intitulé "Les boissons malsaines", le journal "L’Attaque" du 24 février 1896 attire l'attention sur les méfaits de celles-ci et fait l'éloge de la qualité de l'absinthe du Val Roger :

«... Le problème intéressant l’hygiène publique est donc celui-ci : existe-t-il un moyen d’extraire les principes aromatiques des plantes sans les faire macérer dans l’alcool et d’éliminer à priori les poisons végétaux ?

Oui, ce procédé existe – et il serait à désirer qu’il fut plus répandu – mais il est la propriété de la distillerie du Val Roger à Villiers-sur-Marne et la seule absinthe qui soit ainsi fabriquée est l’Absinthe Parisienne - C. de Bonneville.

Ceci n’est pas une proclamation commerciale facile à battre en brèche. Nous avons vu, de nos yeux les appareils, nous avons goûté, hélas, aux « résidus » – huiles et cires - jamais isolés jusqu’ici et retrouvé là le « corps du délit » cet arrière goût acre et rance commun à toutes les absinthes.

Nous nous sommes aussi rendu compte que l’absorption de cette absinthe d’une belle teinte opaline due à l’absence de ces résidus ne cause aucun des troubles cérébraux ni digestifs si souvent reprochés à ces congénères. Le but du buveur d’apéritif doit être évidemment de se désaltérer sans perdre l’appétit … et sans s’empoisonner ajoute timidement le médecin qui prêche souvent dans le désert …

Nous sommes déjà plusieurs, ne pouvant entraver le penchant grandissant de nos contemporains pour « la verte », à prôner du moins la vulgarisation de l’ « absinthe scientifiquement épurée ». Et si ce but est atteint, nous ne regretterons pas notre visite à la Distillerie du Val Roger ...»

L''image de l’Absinthe Parisienne fabriquée au Val Roger sera entachée par un scandale. Un certain M. Pereire, président de la Compagnie Transatlantique, sera accusé par le siège administratif parisien de la marque, d’avoir traité avec la distillerie du Val Roger, l’épuration d’un rhum artificiel appelé Tafia, importé des Antilles à petit prix et revendu comme un premier jus de canne à sucre, avec un très confortable bénéfice. Cela lui vaudra un procès retentissant doublé de violentes attaques antisémites, en pleine époque de l’affaire Dreyfus.(cf. détail ci-dessous). Selon un article paru le 1er août 1894, dans le journal "Le XIXe siècle", M. Pereire aurait demandé à Mirca Ckianti, d'appliquer sur son tafia, un procédé équivalent à celui qu'elle avait mis au point pour nettoyer l'absinthe.

Article sur les rhums artificiels (dont le tafia) paru dans le journal "La Croix" du 16 août 1894 et dans "l'écho saumurois" (journal politique, littéraire, d'intérêt local, d'annonces judiciaires et d'avis divers) en date du 31 août 1894 :

"Quand le phylloxéra eut dévasté nos vignes, la consommation du vin ne diminua pas sensiblement ; celle du bois de campêche et autres ingrédients tinctoriaux augmenta simplement dans les proportions nécessaires. Aujourd'hui, les vieilles colonies sont ruinées; les nègres ne travaillent pas ; les blancs en seraient incapables, vu la température torride, et on a été obligé de faire venir à la Martinique même, des coolies du fond de l'Inde.

Néanmoins, le marché français est inondé de rhums, tous plus ou moins authentiques et plus ou moins maquillés.

Indiquons, d'après " Le XiXe Siècle", l'origine de ces rhums de contrebande.

Quand on se contente de laisser couler le jus de la canne à sucre, on obtient du sucre cristallisé. Si, au contraire, on provoque la fermentation de ce même jus, on le convertit en alcool dont la distillation produit le vrai rhum qui est aujourd'hui introuvable dans le commerce.

Lorsque la canne a rendu ce premier jus, on mouille le résidu ou mélasse d'où l'on tire un nouvel alcool qui constitue le tafia.

Ce second jus, bien entendu, n'a point l'arôme du premier, et pour le rendre plus agréable, les planteurs de la Martinique imaginèrent, il y a une soixantaine d'années, d'y faire infuser de la viande crue. D'après la légende, les matelots, qui ne respectaient guère les tonneaux de tafia, dans lesquels on transportait alors les cadavres, trouvaient cet alcool funèbre très délicat. On songea dès lors, tout naturellement, à remplacer l'homme par du bœuf.

Dans la suite, le prix du bifteck ayant augmenté, l'industrie nous offrit, sous le nom de rhum, du tafia dans lequel avaient infusé des rognures de cuir. On n'en boit plus d'autre aujourd'hui.

Ce petit tripotage vient d'être mis en lumière par un procès qui vient d'intervenir entre M. Péreire, président de la Compagnie Transatlantique, et l'usine du Val-Roger, à Villiers sur-Marne. M. Péreire avait traité avec l'usine pour l'épuration de 600,000 litres de tafia qu'il récolte par an à Saint-Domingue à raison de 0 fr. 29 par litre. M. Péreire vend 3 fr. 20 en entrepôt ce rhum. En déduisant les 0 fr. 29 de frais de fabrication, il reste donc, en chiffres ronds, 2 fr. 90 pour un liquide qui était invendable à 0 fr. 45, cours normal du tafia.

Et voilà ce qu'à grand renfort d'affiches bariolées, on nous le vend comme premier jus de la canne à sucre I "

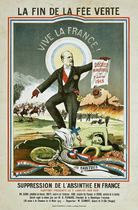

Disgrâce - Interdiction et Retour

L'absinthe fut tout au long du 19ème siècle l'apéritif favori des français. Il représentait 90% des apéritifs consommés à la fin du siècle. De nombreuses distilleries en produisaient de plus ou moins bonne qualité, On raconte que certaines rajoutaient du sulfate de zinc ou du méthanol pour le renforcer, que d'autres trempaient dedans des draps de lits teintés d'indigo avec un pointe de safran pour obtenir la couleur. Un des composants actifs, le thuyonne était particulièrement dangereux car souvent mal dosé, il donnait un effet d'excitation qui était une des principales qualités que recherchait le buveur.

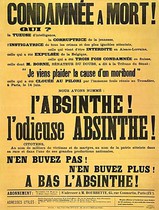

Toutes ces manipulations douteuses amenèrent à appeler l'absinthe "la veuve verte". Ne disait-on pas à l'époque "si vous n'en mouriez pas , vous resterez fou".

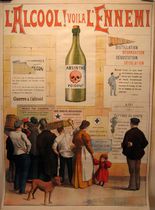

Les viticulteurs et les ligues anti-alcooliques ainsi qu'une partie du corps médical demandent son interdiction. En 1907 eut lieu une grande manifestation.

Le 16 mars 1915, la vente de l’absinthe sera interdite en France. Certains diront que cette mesure a été prise pour ne pas diminuer l'ardeur et la vitalité de nos soldats. Pontarlier comptait alors 23 distilleries et 111 bistrots. Les distilleries faisaient travailler près de 3 000 personnes et produisaient plus de 10 millions de litres livrés au monde entier.

La consommation d'absinthe sera de nouveau autorisée en 1988. Mais ce n'est seulement qu'en 1999 que les premières distilleries françaises réapparaitront. L’appellation « Absinthe » sera à nouveau autorisée par la loi du 17 mai 2011 pour contrer une tentative des producteurs suisses de s'approprier cette appellation .

D’après la Fédération française des spiritueux, une quinzaine de distilleries en France produisent environ 800 000 litres d’absinthe par an.

« L’élixir des poètes » connait de nouveau un franc-succès. Elle est maintenant proposée dans des centaines de variétés Le rituel du goutte à goutte de l’eau qui tombe sur un sucre posé sur une cuillère ajourée, venant troubler l’absinthe du fond du verre, est à nouveau tendance..

A boire avec modération !