Fenêtres sur le passé

Edition 2017

Des photos d'autrefois, face à la vue d'aujourd'hui, vous ouvrent de surprenantes "FENETRES" sur le passé. La ville se voit dès lors littéralement habitée par son histoire.

Notre but n'est pas de vous faire découvrir un paysage autre qui inexorablement a évolué, mais de vous immerger dans la vie du village du début du XXe siècle.

Au cours de vos promenades, de vos activités dans les divers quartiers de la ville, vous ferez à coup sûr, de belles découvertes. Soyez curieux, poursuivez votre promenade, observez, imaginez, rêvez ...

Le plan ci-dessous indique l'emplacement de nos "Fenêtres sur le passé". Pour des explications relatives à chaque fenêtre et pour accéder à des articles complémentaires, rendez-vous sous le plan aux numéros correspondants.

Pour vous mettre dans l'ambiance de l'époque,

Localisation des fenêtres

Brochure SHPT 2017 - Fenetres sur le pas[...]

Document Adobe Acrobat [1.1 MB]

1.2. Château des Tourelles

La famille Foureau possédera la propriété des Tourelles de 1892 à 1909. Alexandre Foureau le père (debout au centre sur la photo de gauche) fut un militant très actif pour l'indépendance de la commune. Malheureusement, il décèdera trois ans avant sa création en 1899, laissant derrière lui sa femme et ses 4 enfants. L'avenir nous montrera que Georges, le benjamin (assis au centre de la photo de gauche) poursuivra en quelque sorte la mission de son père en devenant maire du Plessis-Trévise de 1925 à 1941.

Sur la photo de droite, au centre, Clémentine Foureau, leur fille, est en compagnie de deux amies sur le pont de bois enjambant le ru qui traverse la propriété.

Paul Blancan, industriel papetier, rachètera la propriété en 1909. Celle-ci restera dans la famille jusqu'en 1986. Léguée à "La Ligue contre le Cancer", elle sera rachetée par la ville du Plessis-Trévise en 1989. D'importants travaux de rénovation et d'aménagements de la villa, des dépendances et du parc en feront le lieu dédié à la culture que nous connaissons actuellement.

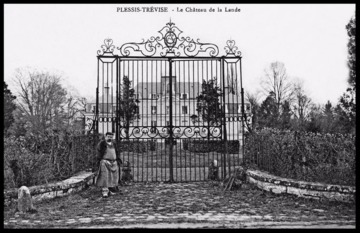

3 Grille du château de la Lande - Avenue Jean-Claude Delubac

Cette grille, anachronique au milieu des habitations modernes, est le seul vestige du château de La Lande qui était situé à quelques mètres derrière elle, approximativement à l’emplacement de l’actuel rond-point du lotissement du parc de la Lande.

Les lettres entrelacées, au sommet, sont les initiales d'«Adelinda Concha», dernière propriétaire ayant demeurée au château. Auparavant, celui-ci avait été la propriété d’hommes prestigieux : le prince de Conti jusqu’à la Révolution, le Maréchal Mortier, duc de Trévise de 1812 à 1835 (date de son décès), son épouse la maréchale Mortier jusqu'en 1855 et ensuite celui dont le quartier porte désormais le nom : le ténor Gustave Roger qui en faisant don des terres devant le château à la ville de Villiers-sur-Marne, donna les titres de ses succès d’opéras aux avenues qui y furent tracées.

Ce château a été démoli en 1943, non pas par fait de guerre, mais par intérêt financier, afin de lotir les lieux. Il avait certes perdu de sa splendeur d’antan mais aurait mérité d’être conservé et restauré. Il était inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. La période était, hélas, guère propice à la préservation de tels sites.

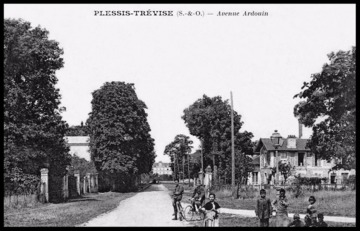

4.5. avenue Ardouin - Esplanade du 7 juillet 1899

Il est actuellement difficile d'imaginer que l'on pouvait apercevoir le château de La Lande, situé au Val Roger, depuis la médiathèque ! ...

En ce début de 20e siècle l'horizon était dégagé. Au bout de l'avenue Ardouin, la végétation de l'ile Caroline n'était pas encore remplacée par le groupe d'habitations que l'on connait aujourd'hui (construit en 1968). Cependant, en 1905, à cet endroit, l'avenue Ardouin était déjà bien animée. Le bâtiment que l'on voit sur la droite, était la manufacture ou usine des faux-cols qui employait environ 50 personnes, hommes, femmes et enfants à partir de 12 ans, soit une grande partie de la population active du village d'alors. Une Cité dite "des fleurs" se composant de plusieurs pavillons identiques avait été construite en face pour abriter les familles travaillant "aux faux-cols", fait tout à fait innovant en terme social pour l'époque.

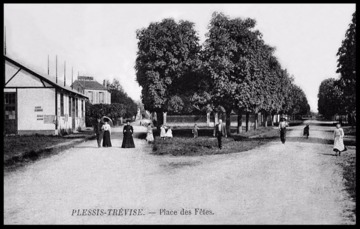

L'avenue Ardouin, à cet endroit, a été déviée afin de créer, en 1990, une place nouvelle, au coeur de la ville, place englobant un marché, des commerces, des habitations, un café, tous lieux de convivialité. Elle prendra l'appellation d'Esplanade du 7 juillet 1899 lors du centenaire de la création de la commune. Initialement, l'ancienne place portait le nom du généreux donateur du terrain qui l'a constituée : Alexis Quirin. Puis, son nom fut bien vite oublié pour prendre celui plus populaire, correspondant aux nombreuses fêtes et animations qui s'y déroulaient : la Place des Fêtes. La salle des fêtes, en toute logique, y fut construite (On peut l'apercevoir à gauche sur la photo d'époque). De nombreuses démonstrations sportives y furent également organisées en particulier par le patron de l'Hôtel-Restaurant du Faisan doré qui avait façade sur la place. La tour d'entrainement des pompiers y demeura durant des décennies, constituant à elle seule, une attraction permanente.

Au centre de la photo ancienne, entre les avenues Gonzalve (de Gaulle actuelle) et Ardouin, les grands arbres cachent une belle propriété privée entourée d'un grand parc. C'est à cet emplacement, en 1968 qu'un marché partiellement couvert sera installé. Bien avant la création de la commune, en 1884, une pétition des habitants du hameau circulait déjà, demandant l'installation d'un marché sur la place des Fêtes. Ainsi, traditionnellement, depuis plus d'un siècle, à quelques dizaines de mètres près, un marché s'est tenu à cet endroit, aux mêmes jours qu'aujourd'hui, les mercredi et samedi. Le marché couvert que nous connaissons actuellement a été construit en 1990.

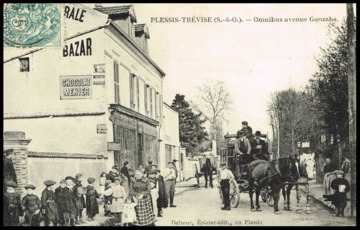

6.7. Avenue du Général de Gaulle

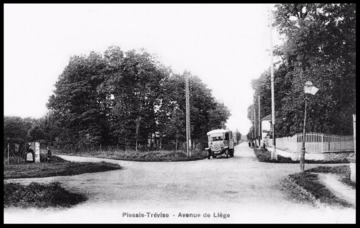

L'avenue du Général de Gaulle a porté, au fil du temps, plusieurs dénominations. Les anciens plans attestent du nom d'avenue Gonzalve (du nom de son promoteur) puis d'avenue de Liège après la Grande Guerre en souvenir de la résistance de la ville belge à l'invasion allemande. Enfin en 1944, le Conseil de la Libération adoptera sa dernière dénomination : avenue du Général de Gaulle. Elle s'étire aujourd'hui de la place du marché jusqu'à la place de Verdun.

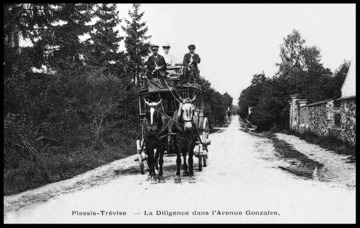

Dès les premières années de la commune, cette avenue devient l’axe de vie du village. Villas bourgeoises, cafés, guinguettes et commerces s’y installent. Aux beaux jours, on danse sous la tonnelle «Chez Montpellier». Entre deux parties de billard, on se restaure «Chez l’ami Lucien» où l’on reçoit avec ses provisions puis "Au chien jaune" où les clients casse-croûtent dans les bosquets (à droite sur la photo d'époque). Sans oublier, l'incontournable épicerie-bazar-journaux Deltour où l’on trouve tout le nécessaire. La boucherie, au départ de la place des Fêtes ainsi que la charcuterie à l’angle de l’avenue Thérèse sont déjà en place. A proximité, la maison Petit, diligences et fiacres, ne chôme pas (on aperçoit une diligence en stationnement sur la gauche de la photo de 1907, formant un décalage évident d'époque avec la camionnette stationnée quasiment au même endroit en 2016).

1908, face à l'école, sarrau noir, béret et pèlerine, cahier sous le bras, panier repas à la main, les écoliers observent avec curiosité la diligence arrivant en ligne droite de la place de l'Eglise (place de Verdun). De bonnes notes, un bon point, leur permettront peut-être, en échange de quelques sous, de rendre visite à l'épicière Louise Deltour et de plonger les mains dans les grands bocaux contenant berlingots, coquelicots, violettes et autres friandises. Cette "Epicerie centrale" fondée en 1883 propose tout le nécessaire : alimentation, graineterie, mercerie, chapellerie, chaussures, quincaillerie, jardinage, jouets, etc... Elle fait office de dépôt aux commandes des Grands Magasins parisiens, voire même des médicaments livrés depuis la pharmacie de Villiers. L'ancêtre du supermarché somme toute ! L'épicerie a assuré ses fonctions jusqu'aux années 1950

Le bâtiment est toujours présent. Le commerce a survécu sous le nom de "La petite étable" d'abord fromagerie puis café- restaurant.

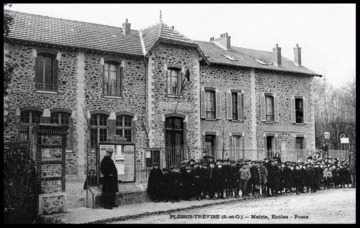

8. Espace Georges Roussillon

Dès 1876, les habitants du hameau du Plessis se mobilisent pour la construction d'une école publique afin d'épargner à leurs enfants d'effectuer plusieurs kilomètres à pied par tous les temps pour se rendre dans les écoles des communes voisines dont le hameau dépend, essentiellement Villiers-sur-Marne et La Queue-en-Brie. Projet, pétition, souscription vont se succéder jusqu'en 1888 lorsqu'une décision ministérielle autorise la construction d'une école. Les époux Duquesnoy font donation d'un terrain, avenue Gonzalve (actuelle avenue du Gal de Gaulle) mais cela ne suffit pas. En attendant, les enfants vont en classe dans une maison particulière louée à cet effet, avenue Marbeau. L'école communale ouvre finalement ses portes en 1890.

Dès lors, un autre combat, sous-adjacent et non des moindres, commence pour les habitants du hameau. Dotés de cette institution, ils peuvent désormais justifier de leur volonté d'autonomie. Ce sera chose faite le 7 juillet 1899. La municipalité s'installe en premier lieu dans les locaux de l'école. Le bâtiment est soumis alors à de nouveaux plans d'extension tant des classes que des logements d'instituteurs.

Le 3 août 1902, la nouvelle école est inaugurée. L'année suivante, une construction supplémentaire permettra d'abriter La Poste. Quant à la mairie, elle restera au sein de l'école jusqu'en 1923, date à laquelle elle intègrera son emplacement actuel. Jusqu'en 1956, date de la construction du groupe du Monument, ce sera la seule école publique de la commune. Elle prendra dès lors l'appellation d'Ecole du Centre.

Après plus d'une centaine d'années de bons et loyaux services, elle cessera ses fonctions. Réhabilité, rénové, le bâtiment prendra en 2010, le nom de Georges Roussillon, en hommage à celui qui y a effectué la totalité de sa carrière d'instituteur entre 1943 et 1977, avant de s'investir dans la gestion communale et de devenir maire du Plessis-Trévise de 1971 à 1983.

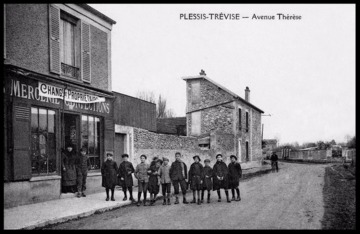

9. Avenue Thérèse

Quand un certain Monsieur Thérèse fit en 1888 l'acquisition d'un lot de terrains auprès d' Eustache Gonzalve dans cette zone boisée du hameau du Plessis-Trévise et qu'il y fit construire une des premières villas, si ce n'est la première, au bord de cette avenue des Bruyères qui n'était encore qu'un chemin caillouteux, il n'imaginait certainement pas que son nom resterait à la postérité !

Jusqu'en 1911, cette avenue ne comptera que 5 résidents permanents et une résidence secondaire (la villa des Tourelles, homonyme du château que nous connaissons aujourd'hui, villa qui fut rasée dans les années 1980 pour faire place à la Résidence Mansart). La charcuterie à l'angle de l'avenue Gonzalve (av. de Gaulle actuelle) était déjà installée.

Sur cette photo, datée de 1918, on y voit sur le pas de sa porte, la mercière Mme Louise Mary qui vient de reprendre le commerce "Galeries du Plessis" vente de chaussures, nouveautés, confections, articles de Paris, Layette. A cette époque, dans les villages ruraux tel que Le Plessis-Trévise, les magasins faisaient commerces d'articles variés. On pourrait les comparer aux petites superettes actuelles.

Les enfants de l'école voisine, béret et tablier noir, semblent venus dire un petit bonjour en passant. L'un d'eux, à gauche, parait prêt à offrir à Mme Mary un petit bouquet de fleurs cueillies dans les taillis environnants. Un autre porte un képi, peut-être en témoignage et réminiscence de la fin de la guerre.

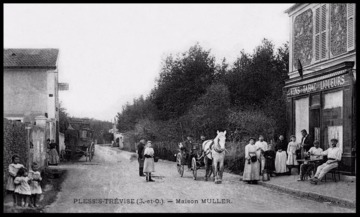

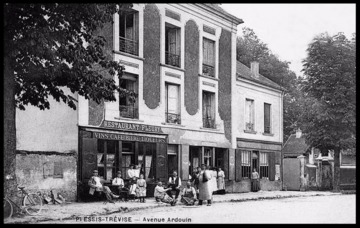

10. Avenue Ardouin

Cette avenue, précédemment appelée avenue des peupliers, doit son nom actuel à Jean-Augustin Ardouin qui en 1857, a racheté aux descendants du Maréchal Mortier, Duc de Trévise, les terres des domaines de La Lande et de Saint-Antoine. En homme d'affaires avisé, peu de temps après leur acquisition, il les morcèle en de multiples lots et les revend. De nombreux industriels et commerçants parisiens attirés par ces grands espaces verdoyants, investiront en se faisant construire de belles villas, créant ainsi localement des emplois de service d’entretien de ces propriétés (cuisinière, femme de chambre, jardinier ou gardien). Bien souvent ces activités sont effectuées par des couples venus de province, principalement d'Auvergne. Ils fonderont ainsi les premières familles sédentaires. Si bien que, petit à petit, des commerces s’installent : boucher, boulanger, charcutier, droguiste mais aussi des lieux de convivialité. En 1900, on ne comptait pas moins de 6 marchands-de-vin (café-bistrot) et 3 hôtels-restaurants. N’oublions pas que Le Plessis d’alors était un village essentiellement rural. Les 3 fermes de la commune employaient de nombreux ouvriers agricoles, auxquels il convient d’ajouter les métiers de maréchal-ferrant, charron, forgeron ainsi que d’autres activités liées à la terre : maraichers, horticulteurs, jardiniers.

Toutefois, il faudra attendre l’installation de la mairie, à son emplacement actuel, en 1923, pour que, petit à petit, l’activité de cette avenue se développe. Notons que, si le bâtiment près de la mairie a subi une réfection totale, la boulangerie, tout en suivant l’évolution du temps, est restée quasiment au même emplacement depuis plus d’un siècle…

11 Parc Mansart - Ecole de musique

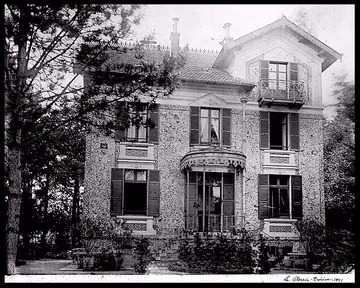

Photo de famille devant la villa - cliché daté de 1892 (Famille Girard ? )

En septembre 1861, Emile Antoine Girard, marchand de vins, achète à Jean-Augustin Ardouin des terrains (terres, canal et bois) et entreprend d'y faire construire une villa à l'emplacement de l'actuel Parc Mansart. La présence d'un pavillon sur les matrices cadastrales est consignée en 1871. Notons qu' Emile Girard militera activement dès 1861 au sein du Syndicat des propriétaires du Parc du Plessis-Trévise, afin d'obtenir l'indépendance du hameau.

La famille Girard n'apparait pas dans le recensement de la population de 1876, mais dans celui de 1881. Sont mentionnés comme résidant dans la villa : les époux Girard (Emile et sa femme Reine Enaut) , 3 enfants (Amélie, Marie et Henry) ainsi que Rose Enaut, la mère de Mme Girard. Léon Frédéric, l'ainé ainsi que Emile le dernier étaient absents. Emile Girard décède le 10 juin 1886, laissant la villa à sa femme et à ses enfants Puis, celle-ci décède à son tour en 1893 à l'âge de 57 ans.

Par la suite, la villa connaitra de nombreux propriétaires dont le ténor hispano-argentin Florencio Constantino en 1908, le maire Joseph Belin en 1919, puis Paul Vincent, directeur général de la Société des automobiles Peugeot, en 1929. Collectionneur et amateur d’art éclairé, il fera de cette maison un véritable musée. Les statues, situées dans le parc actuellement, datent vraisemblablement de cette époque. Il y demeura jusqu’à son décès en 1947. Son épouse décédera en 1972. Sans descendance directe, il s’en suivra une succession difficile. La propriété à l’abandon sera dévastée, pillée durant une décennie avant que la ville en fasse l’acquisition.

Après une totale rénovation et réhabilitation du bâtiment, l’Ecole de Musique César Franck ouvrira ses portes le 1er décembre 1984. L’auditorium porte désormais le nom de Florencio Constantino, rendant ainsi un double hommage au célèbre ténor international et à la vocation artistique des lieux.

Quant au parc, totalement réaménagé, il a la particularité d’avoir conservé son étang et une étroite portion du canal qui traversait autrefois toute la commune via l’Ile Caroline et les douves du château de la Lande. Etonnamment, cet étang est une reconstitution de l’ancienne Ile Caroline. Quant aux grilles et au portail qui ferment la propriété, ils ont clôturé la mairie jusqu’en 1984. Ils sont l’œuvre du forgeron local Gabriet qui les a réalisés à la fin du 19e siècle. Elles ont, par conséquent, près de 120 ans et assurent toujours solidement leur fonction.

12 Rond-point des avenues Villa-Trévise, J. Kiffer, Gal de Gaulle, Bertrand

En 1930, la municipalité signe un contrat de "Service public de transport de voyageurs, messageries, bagages et colis postaux" avec M. Chéron, entrepreneur de transports parisien pour un trajet allant de la gare de Villiers-sur-Marne au Plessis-Trévise. Les premiers "cars", véhicules automobiles de transport en commun, font leur apparition. Il est à remarquer qu'à cette époque, cet ancêtre de l'autobus emprunte toujours l'avenue du Général de Gaulle qui restera l'axe de vie principal de la commune jusqu'aux années 1950.

La construction de la Cité de la Joie, à l'initiative de l'abbé Pierre, en 1954, sera un énorme déclencheur du développement commercial, social et urbain de ce quartier. En 1956, les Ecoles du Monument (Ecoles Jean Monnet, Jean Moulin et Saint-Exupéry) sont construites.

Les commerces de la place Gambetta se développent. "La platanaie" bureau de tabac, tickets de transport, marchand de journaux, librairie vient rejoindre l'incontournable boulanger-pâtissier Chouquet. Les services médicaux se développent également. A l'emplacement du parc boisé à l'angle des avenues Jean Kiffer et du Général de Gaulle, la pharmacie Priolet prend place. A l'angle de l'avenue Bertrand, des lotissements pavillonnaires se créent dans les années 1970.

13.14. Avenue Gonzalve - Place de Verdun

En cette année 1910, la diligence en provenance de la gare de Villiers-sur-Marne, arrive en vue de son terminus place de l'Eglise (actuelle place de Verdun), en empruntant l'avenue Gonzalve (avenue du Général de Gaulle actuelle). De ce point, il était possible, à cette époque, d'apercevoir la place des Fêtes. En effet, cette avenue portant le nom de son promoteur, Eustache Gonzalve, sera jusqu' en 1916, une des plus longues avenues de la commune. Elle partait de la place des fêtes, longeait le canal, traversait la place de l'Eglise (place de Verdun actuelle) pour aller rejoindre la lisière de la commune, près du Bois-Lacroix (cette portion d'avenue porte encore cette dénomination). Elle est alors l'axe de vie du village. Villas bourgeoises, café, guinguette et commerces se sont installés à proximité du bâtiment principal et essentiel de la commune : l'actuel Espace Georges Roussillon qui hébergeait alors l'Ecole, la Mairie et la Poste.

La propriété dont on aperçoit le mur de clôture sur la droite de la photo d'époque, a disparu une centaine d'années plus tard, pour laisser place en 2007, au Parc arboretum Buffon.

Derrière cette propriété, dans les années 1930, un vaste cynodrome consacré aux courses de chiens-lévriers, attirera bon nombre de parieurs assidus et enfiévrés qui, sans doute, ne manquaient pas d'aller se désaltérer au café Laugaudin tout proche. Ce cynodrome s'étendait jusqu'à l'avenue de la Maréchale (approximativement au niveau de l'actuel château d'eau). A cet emplacement, est construit actuellement un ensemble immobilier.

Par décision du conseil municipal du 26 mars 2003, cette place a été rebaptisée du nom de la ville de Verdun, capitale mondiale de la Paix. Cette appellation fait référence au monument qui y a été érigé en son centre en souvenir initialement des morts de la Grande Guerre, puis à tous les disparus des autres guerres du 20esiècle.

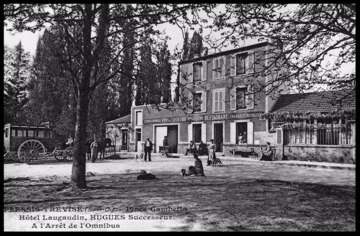

Elle est restée longtemps dans la mémoire des plesséens comme étant « place Gambetta » du nom de l’avocat et homme politique français Léon Gambetta et ce, à la suite d'une décision du conseil municipal de l'année 1916. Son origine et de sa dénomination remontent pourtant bien avant, puisque c'est Eustache Gonzalve, lotisseur et important propriétaire terrien sur le hameau qui fit don d’un terrain à cet emplacement (par acte du 26 avril 1861) afin d’y édifier une église dédiée à Saint-Eugène, d’où le nom qui lui fut attribué initialement. L’avenir en décidera toutefois autrement et l’église dédiée à Saint Jean-Baptiste sera construite, 20 ans plus tard, à l’emplacement que nous lui connaissons aujourd'hui.

En 1866, il est fondé sur cette place, semble-t-il par Louis Nicolas Laugaudin, ce que l’on nommait alors un « cabaret » autrement dit un lieu de convivialité et de commerce de vins et de boissons qui prendra le nom de « A la station d’omnibus ». Les activités du café s'enrichiront au fil du temps : restaurant, chambres meublées puis salle de bal, salle de cinéma ambulant, et enfin hôtel « Au Terminus » au cours des années 1930. Son appellation provient du fait que, depuis la création de la gare de Villiers en 1859, la place et donc l'hôtel-restaurant constituaient la fin de parcours de la « patache », omnibus à chevaux, puis des autobus assurant le service des voyageurs entre Villiers et Le Plessis-Trévise. Il parait tout à fait vraisemblable que cet établissement soit un des premiers, sinon le premier commerce ouvert au hameau du Plessis-Trévise, moins de 10 ans après le morcellement du parc de Lalande.

En 1888, Louis Nicolas Laugaudin assure l’avenir de ses fils. L’ainé Auguste prend sa succession au café-restaurant. Il construit en compagnie d’Eugène le cadet, à côté du café, une vaste ferme dont l'activité principale consistait en l'élevage de vaches laitières. Elles paissaient paisiblement sur la place qui n'était alors qu'un vaste pré. Cette ferme restera en activité jusque dans les années 1960, exploitée à cette époque par les époux Larcher. Puis le bâtiment principal fera commerce d’épicerie dans les années 1970 avant de devenir propriété privée et enfin être remplacé, en 2007, par les immeubles d’habitation que nous connaissons actuellement. En ce début de 20e siècle, la place était un endroit très fréquenté et fort animé.

Le 11 novembre 1921, le Monument aux Morts sera inauguré sur la place après bien des polémiques quant à la situation précise de l'édification de ce monument. Certains craignaient, entre autres choses, que la proximité de lieux de plaisir, comme le café-auberge, ne favorisent pas le recueillement dû à la gravité légitime des commémorations qui devaient s'y dérouler. Mais, l’importante fréquentation de la place, la longue perspective rendant le monument visible depuis la place du marché au centre du village, plaideront en faveur du lieu.